Libros

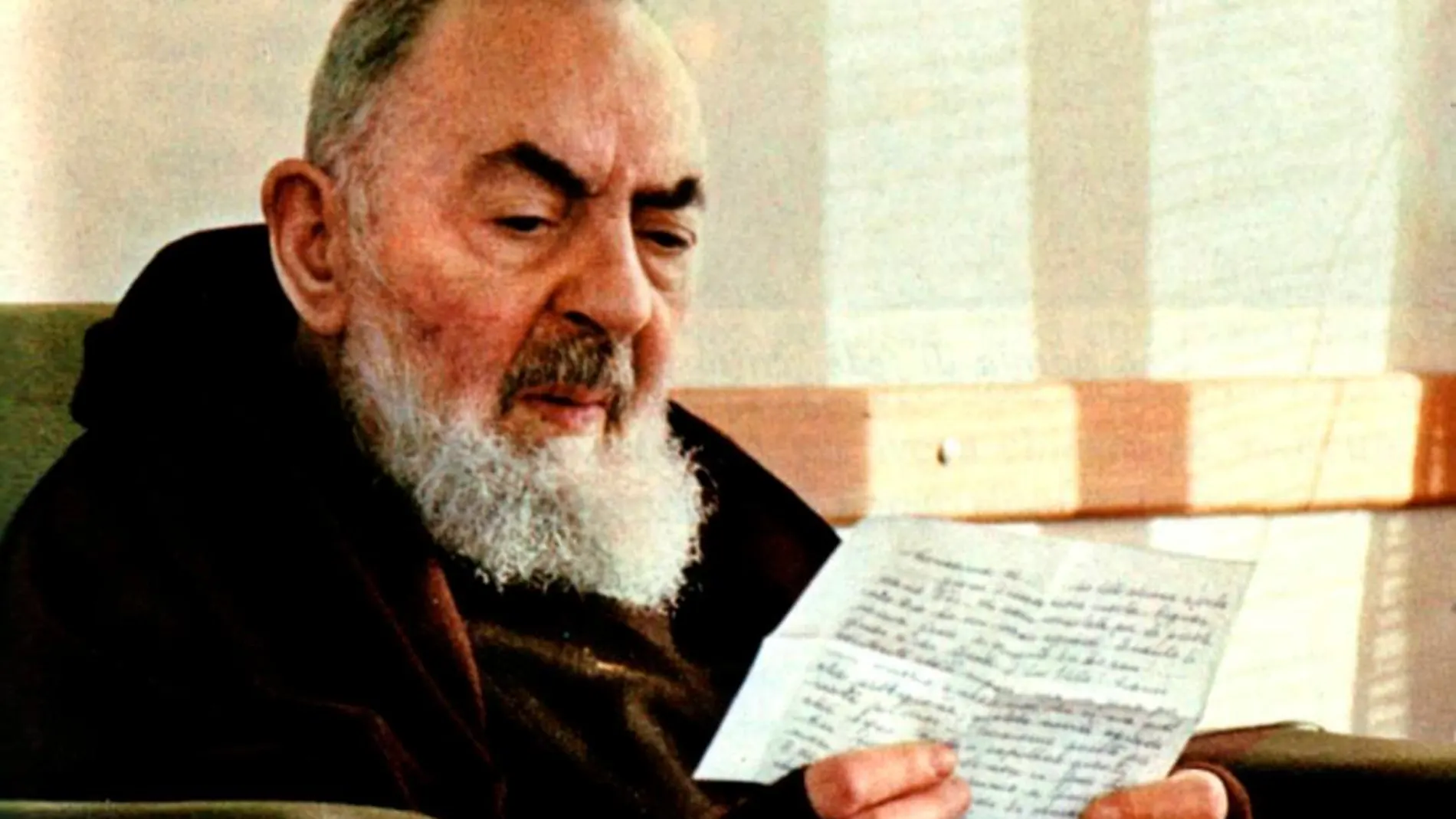

Los "renacidos"del Padre Pío: "Me curó de un tumor cerebral"

Este miércoles sale a la venta en las librerías de España una obra que va a dar mucho que hablar, como la película en que se basa: Renacidos. El Padre Pío cambió sus vidas, cuyo autor es nuestro colaborador José María Zavala.

Este miércoles sale a la venta en las librerías de España una obra que va a dar mucho que hablar, como la película en que se basa: "Renacidos". El Padre Pío cambió sus vidas, cuyo autor es nuestro colaborador José María Zavala. El libro recoge veinticinco testimonios impactantes de personas a las que el Padre Pío, canonizado por Juan Pablo II en junio de 2002, cambió la vida para curarlas cuando estaban desahuciadas por los médicos o acercarlas a Dios mientras permanecían atrapadas en el abismo. Ángela García, alicantina de veinticuatro años y socióloga de profesión, es uno de esos “renacidos” que brindan su increíble testimonio en la película que se estrena en cines este viernes y por supuesto en el libro, que habrá visto la luz dos días antes.

Jamás había oído llorar a nadie de ese modo al otro lado del teléfono. Y mucho menos a Juan Carlos, hombre recio, marmóreo, aquella noche del 27 de diciembre de 2015. “José María –me dijo él, entre sollozos-, te suplico que reces al Padre Pío por Ángela... Tú que tienes tanto enchufe con él...”. Mi reacción fue una mezcla de estupor y alarma. “¡Qué le sucede a tu hija!”, repliqué. “Acaban de ingresarla -añadió él, tragando saliva con dificultad-. Estoy ahora con ella y con su madre en el Hospital General de Alicante... Bueno, he salido al pasillo para decirte que acabamos de hablar con los médicos...”. “¿Y...? –acerté a decir, temiéndome lo peor. “Es terrible, amigo: Ángela tiene un tumor cerebral del tamaño de una mandarina...”. El llanto amargo y desesperado de Juan Carlos sonaba como una cascada rota al otro lado del móvil, como si alguien arrugase con persistencia un trozo de papel creyendo que era una barra de plastilina.

Era la primera vez en toda su vida que Juan Carlos recurría a mí para que rezara por alguien. No era él un católico practicante, aunque estuviese bautizado y confirmado. Ni siquiera iba los domingos a Misa; tampoco había pisado un confesonario desde hacía por lo menos cuarenta años. Pero ahora, sin saber a quién más apelar, desnortado y abatido, creía jugarse la última carta al ver amenazada la vida de su única hija, que el 29 de julio anterior había cumplido veintiuna primaveras. “En cuanto cuelgue el teléfono –prometí a mi amigo con gran fe-, voy a rezar la novena al Padre Pío con Paloma y nuestros hijos hasta que sepamos que Ángela está ya curada del todo”. “No sabes cuánto te lo agradezco”, gimió él. Admito que pocas veces he implorado tanto al Padre Pío un milagro como en aquella ocasión, con la ayuda inefable de mi esposa Paloma y de la infantería más poderosa que conozco: nuestros hijos Borja e Inés.

Finalmente, gracias a Dios y por intercesión del Padre Pío, Ángela puede revivir hoy su propia odisea en este libro, tras haber dormitado en el hospital con auténtica dinamita bajo la almohada: “Me operaron el 30 de diciembre de 2015 –recuerda ella, plenamente restablecida-, pero desde finales de 2014 ya me encontraba mal. El médico de cabecera se limitaba a decirme que todo se debía al estrés que tenía por hallarme en el último año de carrera. Aun así, en dos ocasiones fui con mis padres a Urgencias, pero tampoco allí me hicieron el menor caso”. “Hasta que el 27 de diciembre, la tercera vez que acudimos a Urgencias, el destino quiso que me ingresasen. Recuerdo que aquel domingo me desperté ya con gran malestar, advirtiéndoles a mis padres de que era incapaz de soportar el dolor de cabeza, a punto de estallarme. Mi madre me dio una ampolla bebible de Nolotil, pero el dolor no remitió lo más mínimo”.

“Entre tanto, en los últimos meses ya había percibido cierta pérdida de movilidad: subir escaleras me costaba Dios y ayuda, e incluso mover los brazos. Aquel domingo me sentaron por primera vez en una silla de ruedas, conduciéndome hasta el Box número 4 de la UCI [habitáculo cerrado donde se administran los primeros auxilios e instrucciones antes de proceder a la hospitalización]. Había también allí otro paciente de mediana edad. Corrimos la cortina para tener más intimidad los dos, y empezaron las pruebas médicas. “Ingresé a las dos de la tarde y alrededor de las ocho disponían ya del resultado. Primero se lo comunicaron a mis padres: habían detectado un tumor descomunal en mi cerebro, el cual debían extirpar cuanto antes dado que mi vida corría grave peligro. “Acto seguido, el equipo médico, con su neurocirujana jefe al frente, accedió al box para hacerme partícipe de la fatídica noticia. Antes de nada, la doctora me advirtió que no llorase porque debía ser fuerte para afrontar la situación, reiterando que ella y todo su equipo estaban allí para ayudarme. Pero en cuanto la escuché, no pude evitar derrumbarme. Agarré a mi padre del brazo y lancé una mirada de auxilio a mi madre, sentada frente a mí. Enseguida rompimos los tres a llorar.

“La víspera de la operación, por la tarde, me extrajeron sangre para determinar mi grupo sanguíneo ante una posible transfusión. En la resonancia magnética, el tamaño del tumor era muy grande pero luego, en plena intervención quirúrgica, los cirujanos repararon en que era todavía mayor de lo que esperaban”.

Diez días después de una interminable operación de ocho horas, Ángela ya estaba en su casa. Los médicos eran incapaces de dilucidar su vertiginosa recuperación. “En el hospital –concluye Ángela- me llaman “La niña milagro”. Fue algo realmente asombroso que solo puede explicarse por el inmenso poder de la fe y la oración. Algo que siempre le deberé al Padre Pío, porque él me ha curado de un tumor cerebral”. Hasta ahora, sólo los cómplices del milagro conocíamos el gran secreto: el Padre Pío hizo otra de sus travesuras para que Ángela pudiese concluir su último año de Sociología con las mejores calificaciones, por cierto, y trabajase desde entonces como especialista universitaria en Infancia y Juventud en riesgo social. Y lo más increíble de todo: para que Juan Carlos se confesase al final, tras más de cuarenta años sin hincarse de rodillas dispuesto a recibir la absolución.

CARA Y CRUZ

Todavía hoy, desde su larga agonía culminada con su marcha al Paraíso el 19 de abril de 2011, rezo por Marta cada día. La niña de nueve años que hasta el mismo instante de su muerte, devorada por un cáncer galopante, supo conservar su seráfica sonrisa. Hasta su último suspiro, la chiquilla se mantuvo aferrada a una reliquia especial del Padre Pío y a una medallita de Santa Teresa de Calcuta. Celestiales compañías. Tuve la certeza entonces de que Martita, como el Padre Pío, había empezado ya a dar más guerra muerta que viva para ayudar a los demás. Cinco meses antes, el 23 de noviembre de 2010, yo había conocido a su padre, Alberto Pascual, ingeniero de Telecomunicaciones y empresario, convencido también de que el Padre Pío, como afirmaba monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, era “un santo para los tiempos de secularización”.

Desde que en enero de 2008 diagnosticaron a su hija Marta, con tan solo seis años, un agresivo cáncer pediátrico en su peor variante (“neuroblastoma de alto riesgo con amplificación del oncogén n-Myc”), Alberto y un grupo de familiares y amigos habían peregrinado esperanzados a Fátima, Lourdes, Tierra Santa y Medjugorje en busca de la milagrosa curación. Y reservaron “la última bala” para San Giovanni Rotondo, donde vivió y murió el Padre Pío. Marta falleció, pero sus padres y hermanos supieron aceptar su gran pérdida contra todo pronóstico. “Ese fue el gran milagro”, advierte hoy su padre.

✕

Accede a tu cuenta para comentar