Sección patrocinada por

Historia

Mil perdones

El historiador Alfredo Alvar expone una serie de razones para estar orgullosos de la mezcla de culturas entre España y América, y concretamente, con México

A Xiomara, que sí por el amor, es mi familia

En España están de moda de hace unos años acá los cocineros. No son cocineros, sino restauradores, como los del Prado. Gracias a los cocineros, grandes chefs que dan «master classes», podemos alimentarnos mejor. Por ejemplo: es tópica la famosa deconstrucción de la tortilla de patatas, que es propia y definitoria de España, como los toros. Si no hubiéramos tenido antepasados que fueron y volvieron a Indias, no tendríamos tortilla de patatas, porque por aquí no había patatas. Así que hoy me quedo sin aperitivo y sin pinchito. Sueño con bajar a Málaga y tomarme un espeto de sardinas con su ensalada de pimientos rojos. Me quedo con las ganas, porque de no haber sido por aquellos que fueron y volvieron de Indias, aquí no habría pimientos. Ni tomate para el salmorejo o el gazpacho. Tampoco palomitas con las que empacharnos asistiendo al bochornoso espectáculo del cada día político hispano. ¿Qué sería de nosotros sin América? No seríamos nada. Gracias a América somos españoles de dos mundos.

A los que nos dedicamos a esto de los Siglos de Oro, resulta cansino escribir sobre leyendas negras y blancas. Como negociado editorial no está mal, pero volver y volver, machaconamente, sobre el temita es cansino. Recuérdese que fue Julián Juderías en 1914 el que acuñó el término de «Leyenda negra», y dale que te pego.

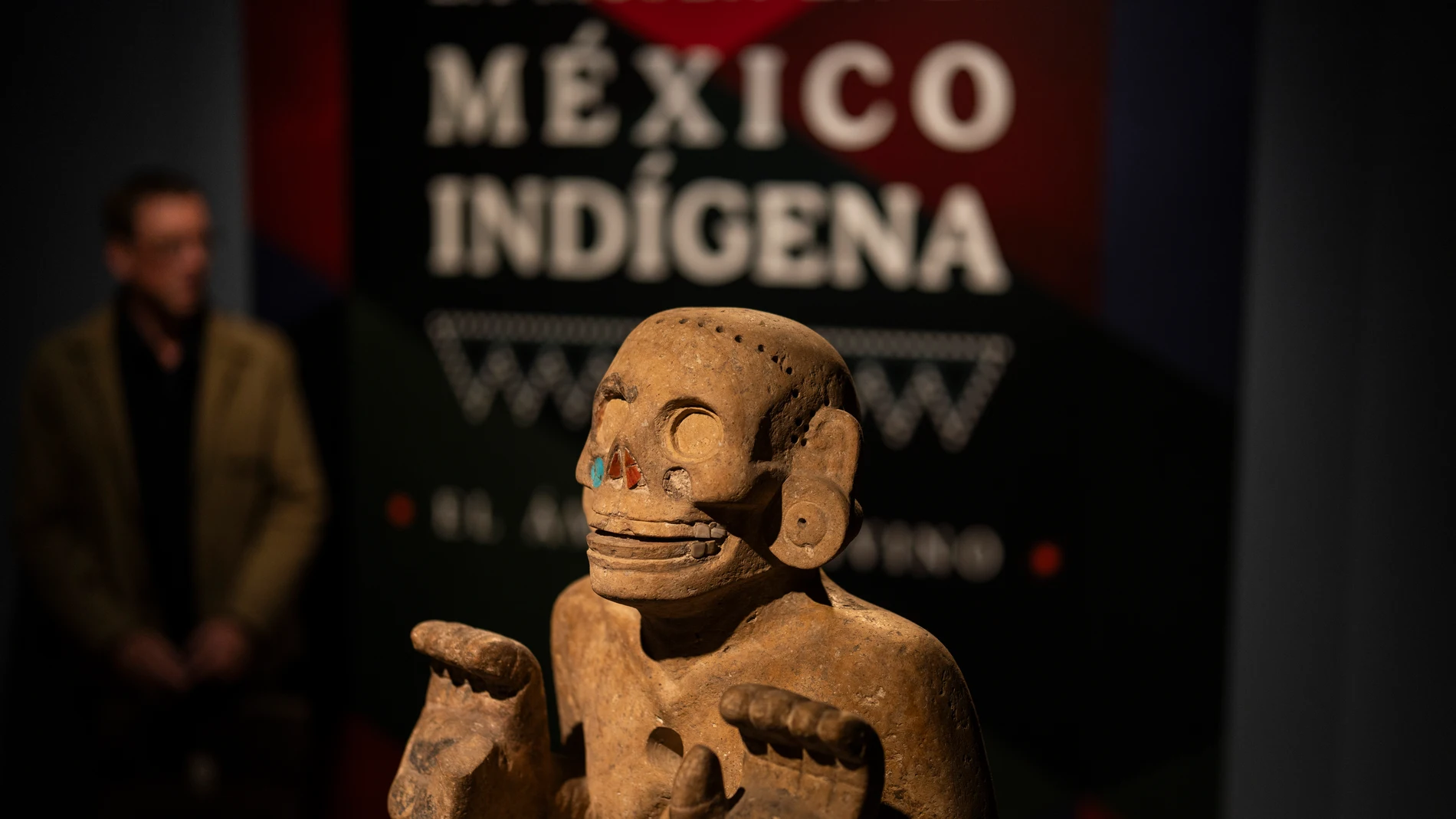

Ahora toca México. Otra vez. A México se le conocía como la Nueva España. Tal era la admiración, respeto, fascinación que causaba a este lado del Atlántico aquel inmenso territorio, riquísimo, pobladísimo y llenísimo de todo. Era un virreinato, no una colonia, al que un buen día llegaron ni medio millar de individuos que fueron capaces de conquistar a no sé cuántos millones de naturales. Lo hicieron con caballos, armas de fuego y perros. No porque Hernán Cortés supiera –como genio que era– usar brillantemente sus dotes de observación (por cierto, tras haber pasado varios lustros en el Caribe antes de pasar al continente). O porque su compañera de fatigas le dijera qué es lo que convenía ir haciendo, sino que logró la victoria sobre Moctezuma porque los que no eran mexicas le aclamaban como libertador. Porque allí, para la inmensa mayoría de los naturales, en aquel paraíso de buenos salvajes, la vida era un infierno. Y con los hombres blancos barbados llegó una idea germinal, la de que todos eran seres humanos, inteligentes y dueños de dignidad. Por todo ello, merecía ser evangelizados para que sus almas se pudieran salvar. Y aquellas hienas, que tras las aguadas en Canarias cruzaban la Mar Océana, no podía ver lo que veían, porque a ellos el proceso histórico de la conquista y transculturización les hizo creerse caballeros del Amadís (como absorto escribió un tal Bernal Díaz del Castillo).

Y es verdad, se dedicaron a exterminar naturales, en matanzas sólo imaginables a las que recogen los pictogramas indígenas que hacían los naturales poderosos sobre los naturales vencidos. Algunos, por equivocación, les quisieron –de mala fe– enseñar a leer y a escribir, a manejar la técnica y la ciencia que, en pie de igualdad, les llegaban de España, y por desgracia para ellos les hablaban de un Dios que por ellos había muerto en la Cruz y no al revés, o de las virtudes de una Virgen y de vidas ejemplares de santos (que los veían hechos carne y hueso en los predicadores), misterios todos ellos que, naturalmente, no entendían en absoluto, pero que les hacía la vida más esperanzadora dentro de la brutalidad que es el propio vivir. Aunque, eso sí, al pasar por delante de la iglesia barroca en la calle del Amor de Dios, con el crío anudado a la espalda, la india se santiguara.

Seducir con la palabra

Y, para todo ello, se les enseñaba a leer, a los hijos de los caciques y a los niños indios, como en el colegio imperial de Tlatelolco que se fundó en 1535, el mismo año que se abrió la escuela de gramática en Málaga o que las tropas de Carlos V conquistaban Túnez. Y esas hienas necesitaba hablar, seducir con la palabra, que es el más hermoso de los dones que tenemos, el de hablar con beldad, y para ello hicieron diccionarios en todas las lenguas indígenas al español, incluso al latín e incluso entre ellas. Se necesitó una «Ortografía» castellana y al fin se imprimió por Mateo Alemán en México en 1609, no se importó.

Y las hienas necesitaban no olvidarse en la Nueva España de la Vieja España: tan sólo en 1605 se embarcaron, aún con la tinta húmeda, medio centenar de ejemplares del Quijote. Efectivamente, camino de Tierra Firme (Cartagena de Indias) zarparon 191, mas camino de Nueva España en el galeón «Nuestra Señora de la Antigua» cargaron dos Quijotes hacia la ciudad de México, el 8 de junio de 1605, en donde los recogería un tal Francisco Torres, que fue el primero en coger, ver, tocar en la América Central esta obra universal. A veces, como resulta que los indios queres de Nuevo México, o los hopis de Arizona, o los zapotecas de Oaxaca estaban –porque estuvieron– acostumbrados a oír de Castilla, del rey de Castilla y de Castilla para arriba y para abajo, «Castilla» fue para ellos el lugar originario de los otros, pero también la lengua de allá: hablaban «pura Castilla». Y en Yucatán el «castlán» es el pan de trigo, o de Castilla. Dicho sea de paso que, según tengo entendido, en náhuatl al rosal se le llama «caxtillanxotchitl», las rosas de Castilla. ¿Por qué nos usurpáis la belleza de vivir en paz?

Y las hienas se trajeron todo el oro y toda la plata de allá. Gran verdad –¡menuda ironía!– que no entra en contradicción con la majestuosidad del palacio virreinal, la catedral metropolitana, el ayuntamiento y todo lo demás que engalana la plaza del Zócalo en la Ciudad de México, la más grande de América y la segunda de nuestro Planeta, que debió construirse de cartón y que pervive porque es un holograma. Por cierto: no es el único conjunto monumental virreinal Patrimonio de la Humanidad… Exactamente igual que en el Golfo de Guinea con las presencias británica, holandesa y aun portuguesa.

Y desde este lado del Atlántico, el Real Consejo de Indias preparó corpus legislativos, que hasta se imprimieron porque les habían enseñado a leer y a estudiar, por cierto, no solo en colegios sino en universidades fundadas por todo aquel ingente territorio; digo, que se imprimieron Leyes de Indias y desde los tórculos de los Cromemberger, alemanes instalados en Sevilla y luego emigrados a México, se publicó de todo, porque lo que no se enviaba impreso se imprimía allí. Y así, y de otras mil maneras más, se constituyó una comunidad, sí, una comunidad, de hablantes de ambos lados del océano, que al hablar «lo» mismo, expresaban lo mismo, porque era tanto lo que pensaban lo mismo, que incluso litigaban o amaban lo mismo.

Aquellos pocos hombres blancos que llegaron desde la península (¿cien mil en tres siglos?) se mezclaron con las naturales de aquellas hermosísimas y fecundísimas tierras. Y tan orgullosos se sentían los unos y las otras y las otras y los unos y todos lo mismo que surgió un subgénero de arte de las castas en que se representaban las mil y una maneras del mestizaje (se puede ver algunos cuadros en el Museo de América y en la RAE). Por supuesto que al mismo tiempo que había mestizaje se mantenían, porque aún se mantienen, las formas originarias de ser. Mantenidas por quienes no podían salir de sí.

Mas cuentan las leyendas que quienes nunca habían estado en la Vieja España pensaron desde la Nueva España que era llegado el día de regirse ellos por sus propios destinos, sin depender de Su Majestad. Y aprovechando la catastrófica invasión francesa, aunque estuvieran presentes como castellonenses, salmantinos o lo que fuera, en las Cortes de Cádiz, al poco se independizaron porque ese era su destino, ser libres de la opresión del rey de España. Y, con éxito, lo lograron. Aunque cuentan por ahí que muchos de los naturales preferían la opresión del rey de España que la «liberación» que les iban a aplicar los nuevos amos criollos. Y el proceso no les fue mal , porque el otrora Virreinato, ahora República, tardó tres décadas, ¡ni siquiera tres décadas!, por el Tratado de paz con EEUU de Guadalupe-Hidalgo de 1848, de perder algo del territorio que desde el siglo XVI pertenecía al tal virreinato: Fue un tratado exitoso para Méjico, para sus dirigentes criollos, que perdió la mitad, sí, la mitad de su territorio, y a cambio de los famosos 15 millones de pesos consiguió que los mejicanos no pudieran ser hechos esclavos en EEUU. La cláusula creo que se aplica con entusiasmo todavía. Paradojas de la historia. Grandes logros criollos.

Que me vengan ahora con historias y lo que es peor que el Gobierno del Reino de España, que ha sido capaz de claudicar en el asunto del Sáhara, sea heredero de tan solo las hienas y no de los «pasajeros de Indias» en feliz definición del maestro José Luis Martínez, o de los «Amadises de América» de Ida Rodríguez Prampolini, ambos monstruos de la cultura mejicana contemporánea, es inexplicable salvo por mala fe, ignorancia, o pago de algo a un mal compañero de cama y gobierno.

Cualquier cosa es, en sí, abyecta.

Por mi parte, seguiré añorando el Méjico-no-turístico, la plata y los túneles de Guanajuato (¡en Guanajuato está la tumba de don Quijote!), seguiré vistiendo en verano guayaberas acompañando a mi hija con sus vestidos de algodón y flores bordadas de infinitas alegrías, y de vez en cuando le guiñaré un ojo de complicidad a la Catrina que tengo bajo llave (no sea que le dé por salir) en la vitrina del salón de casa.

¡Es tanto lo que tenemos que aprender de Méjico!

¡Qué país tan fascinantes y abigarrado!, «Soledad tengo de ti»

✕

Accede a tu cuenta para comentar