Papel

El padre de la era atómica

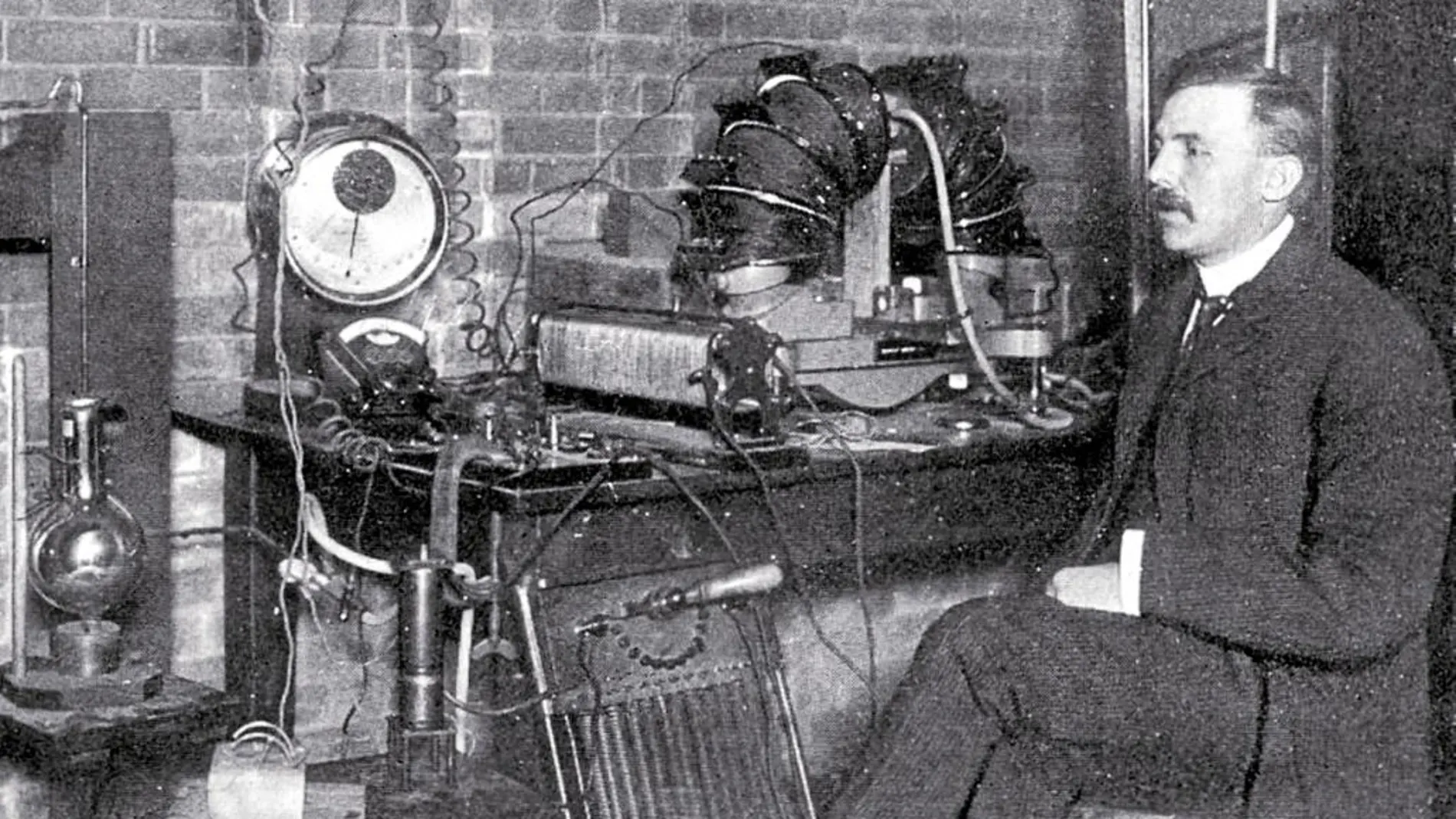

El conocimiento íntimo de la naturaleza tiene un padre por encima de todos: Ernest Rutherford, que le dio la vuelta a su destino de granjero para convertirse en inmortal

El conocimiento íntimo de la naturaleza tiene un padre por encima de todos: Ernest Rutherford, que le dio la vuelta a su destino de granjero para convertirse en inmortal

Observar el mundo de lo más pequeño, la escala atómica de la naturaleza, es introducirse en un universo regido por leyes especiales. Si hoy conocemos esas leyes y podemos dotar de dignidad especial a la composición de la materia es gracias al genio de Ernest Rutherford, un hombre que fue al átomo lo que Darwin fue a la biología y que nació tal día como ayer de 1871.

Cuando decimos que vivimos en la era atómica no nos estamos refiriendo a que estemos en perpetuo peligro de confrontación bélica con bombas de destrucción masiva. Ni siquiera, aunque esto es más acertado y beneficioso, que hayamos aprendido a vivir un poco mejor gracias a cierta dependencia de la energía que sale de las centrales de fisión nuclear. La era atómica es un viaje científico que comienza con el descubrimiento de la radiactividad por parte de Becquerel y Curie y que todavía no ha terminado. Un viaje al mundo de la estructura de la materia, del control de las grandes cantidades de energías que se derivan de la división de los ladrillos básicos de mundo: los átomos.

En este viaje, hay tantos hitos como hombres y mujeres han colaborado en un uso pacífico de la energía nuclear. Y la humanidad ha ganado una forma eficaz y segura de evolucionar, de hacer la vida más cómoda y las economías más prósperas. Pero también ha aprendido que la ciencia atesora conocimientos cuyo uso ilegítimo puede producir un daño irreparable. La era atómica es el momento de la Historia en el que el ser humano ha logrado un conocimiento más íntimo de la naturaleza. Desde la antigua Grecia la ciencia había contado con un corsé que la impedía sacar partido del conocimiento de la estructura íntima de la materia. El átomo era considerado una unidad indivisible. Todo intento de reducir las leyes físicas a normas que regulasen la cohesión del mundo sólido, la relación entre los componentes de las cosas, se detenía en el último escalón de la escalera, justo delante de la puerta cerrada de los átomos. Allí había un letrero en letras catastróficas que advertía: «Prohibido el paso».

El átomo era el ladrillo último conocido, el objeto menor al que podía reducirse la materia. No había nada más pequeño, más fundamental, más primigenio. La era atómica nace cuando se descubre, primero, que algunas leyes físicas intervienen de manera estable en el nivel minúsculo de los átomos. Es decir, cuando empieza a entenderse el comportamiento físico de dichas instancias. Segundo, cuando la ciencia empieza a advertir la posibilidad de que el átomo no sea indivisible, la idea un tanto sacrílega de que, por debajo de dicha unidad, existen todavía elementos constitutivos, partículas, más pequeños.

En la era atómica el mundo es una danza de núcleos, protones y electrones, más adelante surgiría la magia de lo subatómico y de lo cuántico. Dicha danza es la base de buena parte de todo lo que hoy sabemos sobre física y de gran cantidad de avances que nos han conducido a un mundo en el que generar, transportar y almacenar energía útil es mucho más sencillo. Y dicha danza se rige por una partitura que, si hoy conocemos, es gracias, entre otras cosas, a la fascinante carrera científica de Ernest Rutherford, un hombre que abandonó su destino de granjero neocelandés para obtener el privilegio, disfrutado por muy pocos seres humanos, de verse inmortal en vida, de saberse parte de la historia más noble de su especie.

✕

Accede a tu cuenta para comentar