La Razón del Domingo

Con la gente normal

Thatcher decidió afrontar la huelga indefinida de la minería de 1984 cuando comprendió que los sindicatos hacían la vida imposible a los trabajadores

Si los sindicatos odian a Margaret Thatcher no es por casualidad, y ni siquiera porque les haya infligido una derrota. La clave es cómo lo hizo: demostrando que respondía a los intereses de aquellos a los que los sindicatos dicen representar en exclusiva, los trabajadores. A menudo se olvida esta característica de Thatcher, igual que se olvida el desastre en que la izquierda y los sindicatos habían hundido a Gran Bretaña. Sus políticas intervencionistas habían dado el habitual resultado empobrecedor, y su desenlace había hipertrofiado dos características esenciales del socialismo: la mentira y la violencia.

Se hablaba entonces de «la enfermedad inglesa» para resumir una economía languideciente, una clase media aherrojada con impuestos, una economía bloqueada, una inflación rampante y dos centros de poder fortalecidos: el Gobierno y los sindicatos. Ahora nos escandalizamos con los escraches. Había que ver lo que eran los sindicatos británicos de los años setenta, que arrasaron con la industria, controlaron los medios y llevaron la violencia callejera hasta extremos que aquí sólo hemos visto localizados allí donde tienen mucho poder, como en la cuenca minera asturiana, en el País Vasco, y en la industria naval gaditana...¡Cuántas veces han estado incomunicados en Cádiz porque a los sindicatos les daba la gana cortar el Puente de Carranza!

Pues en el Reino Unido antes de Thatcher eso era moneda corriente en todo el país, al que paralizaban cuando les venía en gana. Ahora parece increíble, pero podían cortar la luz en ciudades y barrios enteros, y no pasaba nada. Bueno, no pasaba nada hasta que pasó. Una señora de orígenes modestos, hija de un tendero, se dio cuenta de algo crucial: los sindicatos habían dejado de ser organizaciones de trabajadores, tanto en su país como en el resto del mundo. Esclavos crecientes de las más absurdas ficciones socialistas, se habían echado políticamente en manos del Estado y estratégicamente en manos de la agitación callejera. Esa combinación, dedujo Thatcher, hace que recurran dialéc-ticamente a los trabajadores cuando en la práctica no hacen más que perjudicarlos en todo lo que dicen y hacen.

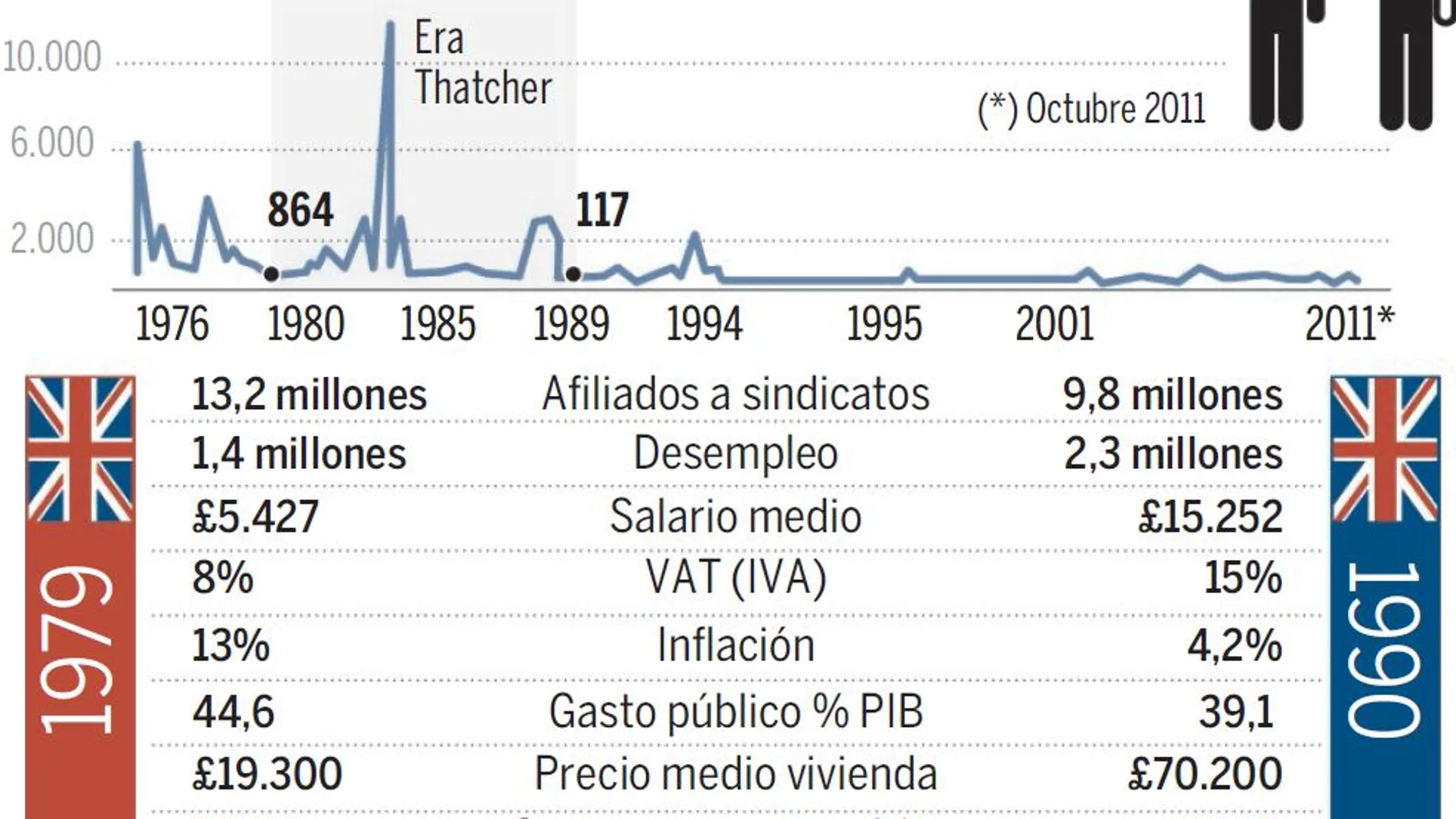

Se estaba abriendo una cuña entre dirigentes y bases, que no ha hecho más que ampliarse desde entonces. Los trabajadores han ido dando la espalda a los sindicatos cada vez más: no se afilian, no les pagan, y rechazan sus métodos violentos destinados a hacer la vida imposible a la gente corriente.

Y mientras en España seguimos con el camelo del «diálogo social» o el «derecho de huelga», entendidos como financiación obligatoria a sindicatos y empresarios y como patente de corso para violar los derechos de los ciudadanos, Margaret Thatcher se atrevió a desafiar al pensamiento único... hace cuarenta años.

Cuando digo único no me refiero a la izquierda: me refiero a todos. Daniel Johnson acaba de recordar en el «Wall Street Journal» que Thatcher fue a ver a Heath para informarle de que iba a presentarse a las elecciones; sin levantar la cabeza de su escritorio, Heath respondió: «Perderás, y lo sabes». Mostró Heath mala educación y mal juicio, dice Johnson.

Thatcher no fue una política liberal sin tacha, al contrario. Fue una gobernante pragmática, con todo lo negativo que esto tiene. Pero en dos aspectos defendió siempre principios nobles sin negociación. Uno fue su hostilidad frente al comunismo. El otro fue, precisamente, el negarse a aceptar el cuento de que esos sindicatos izquierdistas, arrogantes y violentos, eran el reflejo de la clase trabajadora. No lo eran, y ella los desafió allí, en su propio terreno.

Ganó, como es sabido, pero la victoria no fue fácil, porque la izquierda y los sindicatos desplegaron mucha energía en los campos que mejor controlan: la propaganda y la calle. En la segunda mitad de los años 70 y la primera mitad de los 80 se registraron incontables conflictos, varios de ellos con inusitada violencia a cargo de sindicatos muy poderosos. Como escribe Johnson, la jefa del Gobierno no se amilanó y esperó con calma, «confiando en la estupidez de los líderes sindicales», que cayeron en la trampa y en un descrédito del que no han podido salir, ni allí ni en otros países como el nuestro. Entonces, el Reino Unido era uno de los países con más huelgas del mundo. Ya no lo es.

Entre la derrota del laborismo y la caída del Muro de Berlín, la izquierda y los sindicatos intentaron sin cesar convertir a Margaret That-cher en el monstruo más terrorífico. Y siguen ahora en la brecha. Pero no consiguieron ganarle en las elecciones, porque no fueron capaces de reconocer que ella, y no ellos, representaba en realidad a las trabajadoras y los trabajadores.

✕

Accede a tu cuenta para comentar