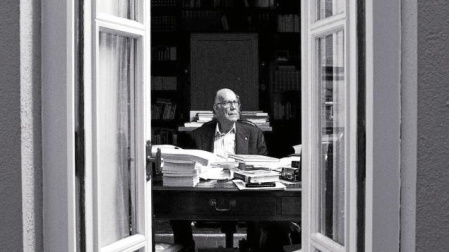

El escritor de éxito al que le gustaban los perdedores

Nació el 11 de mayo de 1916 en Iria Flavia. Recibió el Premio Nobel en 1989 y el Cervantes en 1995. Cultivó la novela y la literatura de viajes, realizó una gran obra filológica y apoyó a los autores del exilio a través de «Papeles de Son Armadans».

Nació el 11 de mayo de 1916 en Iria Flavia. Recibió el Premio Nobel en 1989 y el Cervantes en 1995. Cultivó la novela y la literatura de viajes, realizó una gran obra filológica y apoyó a los autores del exilio a través de «Papeles de Son Armadans».

Resulta indudable que Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura, de quien se celebra ahora el centenario de su nacimiento, consiguió profesionalmente todo: editor de influyente éxito, miembro de la Real Academia española, novelista reconocido como un clásico en vida, director durante décadas de la emblemática revista literaria «Papeles de Son Armadans», eficaz interlocutor con destacados intelectuales exiliados, hábil gestor de innumerables eventos socioculturales, mago de la autopromoción mediática y autoritario dispensador de filias y fobias personales que acababan marcando tendencias críticas y juicios inapelables. Fue además objetivo de muy arraigadas malquerencias que, como acostumbra a suceder, se desataron furibundamente a su muerte, para perfilar una impostada silueta de despótico histrión, arbitrario esteta, sobrevenido vanguardista y superficial escritor. Pero esta negativa estela, que en parte él mismo propició, y que aún sobrevive a su memoria, no puede ocultar el extraordinario éxito literario, influencia cultural y hasta preponderancia social que le asistieron durante décadas. Por eso llama la atención, de modo aparentemente contradictorio, que quien ejerciera esa suerte de mandarinato intelectual cimentara buena parte de su triunfante trayectoria narrativa en la creación de numerosos personajes desarraigados, tipos inmersos en el fracaso personal y la desdicha inevitable.

Marginalidad

Una caterva de irredentos perdedores, contumaces fracasados y picarescos antihéroes recorren las páginas celianas en un alarde de morbosa fijación en el desarraigo y la marginalidad. Es muy cierto que esta literatura reflejaba de modo realista, naturalista incluso, la deprimida realidad de una España de larga postguerra y menguadas expectativas, pero más allá de la voluntad testimonial, estamos ante un hallazgo estético de primer orden: se trata de llevar al límite las posibilidades argumentales y psicológicas del conflicto narrativo, sin el cual, no lo olvidemos, no hay relato a considerar ni historia que fascine al lector. La crítica literaria identificó muy tempranamente esta técnica del exabrupto y la malvivencia, etiquetándola como «tremendismo», y personificando en el desastrado protagonista de «La familia de Pascual Duarte» (1942) esa terrible estética del fracaso extremo y sobrevivencial. La impresionante historia de ese campesino que acabará asesinando a su madre y que, mientras espera su ajusticiamiento, relata sus encadenadas desgracias, tiene un innegable tono de justificación moral: «Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo.»; y avanzando la novela este personaje debe encararse con la lacerante realidad de su vida: «¡Hiere mucho el calor de la verdad!». Así arranca un estilo bronco y desabrido que irá mutando en diversas formas y contenidos expresivos. La segunda novela de Cela, «Pabellón de reposo» (1943), ambientada en un sanatorio antituberculoso, amplía así, con el grupo de estigmatizados enfermos, el número de desafortunados que viven en un claustrofóbico universo de ilusiones perdidas y febriles ensoñaciones. Se ha dicho, sin ningún pretendido rigor crítico, que esta obra es nuestra particular «La montaña mágica», de Thomas Mann; salvando las distancias y comparando libremente, bien puede afirmarse que «Pabellón...» se pone a salvo de entelequias filosóficas y delicuescentes psicologías, para adentrarse en la pétrea dureza de unas agónicas existencias, en una conmovedora cotidianidad desahuciada. «Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes (1944)» se presenta como una impostada continuación del pícaro clásico de anónima autoría, encarnado aquí en un pretendido descendiente. No es el hambre ahora el principal motor de la acción, sino una constante ambivalencia moral, la marginalidad de una oportunista conducta de errático criterio y distraída rectitud: «Si aquel día fui noble, que el diablo me perdone. Que Dios me perdone, a cambio, las muchas veces que en mi vida fui ruin y vicioso. Vaya lo uno por lo otro».

«Paliducho, desmedrado»

Pero es en «La colmena» (1951) donde aparece un protagonista hondamente fracasado, incapaz de remontar un duro tiempo histórico de postguerra. Martín Marco, apocado poeta, ocasional colaborador periodístico, bisoño novelista, aglutina en su decadencia esa emblemática rueda de personajes que pueblan un sobrecogedor vacío existencial. Su aspecto y maneras lo dicen todo: «Paliducho, desmedrado, con el pantalón desflecado y la americana raída, se despide del camarero llevándose la mano al ala de su triste y mugriento sombrero gris». Este personaje recorre, en su errático deambular, las vidas de otros desgraciados que pueblan la simbólica colmena de una traumatizada sociedad. Una novela injustamente considerada como menor en la trayectoria celiana es «Tobogán de hambrientos» (1962), un compendio de los característicos apuntes carpetovetónicos, todo un friso tipológico de atrabiliarios seres que encadenan entre sí dislocadas existencias; humor negro, deprimente cotidianidad, oscuros anonimatos, demoledoras mediocridades confluyendo en una espantosa vulgaridad: «El Sebas, el de telégrafos, fue un hombre del montón; un hombre como todos: corriente, moliente y contribuyente; un hombre que, de no haber nacido, nadie lo hubiera echado a faltar». El tono de distante ironía y esperpéntica mirada de «Izas, rabizas y colipoterras» (1964) no oculta la dureza del mundo de la prostitución callejera, plagado de humanos juguetes rotos y desvencijadas biografías. De esta misma época es un libro de artículos, «Garito de hospicianos» (1963), que recoge la sombra del fracaso que también planea sobre los propios escritores y su ambición creativa: «La literatura, pese a todas sus gratuitas idealizaciones, es un garito de hospicianos en el que todos los reclusos son pardos aunque griten como demonios y sin licencia de Dios ni de las autoridades.»

Intolerante violencia

La etapa última de la novelística de Cela, experimentalista y transgresora, no escapa a esta estética de las decadentes frustraciones. En «El asesinato del perdedor» (1994) un joven se suicida al ser condenado por escándalo público, a causa de sus efusiones amatorias con una muchacha en un bar; pero este es solo el pretexto para desarrollar una radiografía del sujeto asediado por la intolerante violencia de una sociedad hipócrita y mojigata. El fracaso personal se proyecta aquí sobre la mentalidad ética de una reconocible colectividad. Y hasta en «Madera de boj» (1999), con ese neblinoso y amenazador ambiente de la costa galaica, entre naufragios y vendavales, surgen fantasmales seres vagando por un absurdo imaginario fantástico e inquietante. Durante décadas, y a través de diversos estilos literarios, la narrativa celiana ha incidido repetidamente en la conciencia del fracaso como una forma de estilización de la realidad, un recurso que anida ya en la picaresca clásica, la desesperanza barroca y el sombrío romanticismo. El infortunio de los protagonistas, su fatal determinismo, provoca complicidades lectoras y empáticas afinidades que refuerzan la vigencia de esta escritura de la desolación y el desencanto. En palabras del crítico Rafael Conte, la literatura de Cela (no así, quizá, su vida y aspiraciones personales) «siempre estuvo al lado de los perdedores, de los explotados, de los humildes, de los engañados, de los traicionados y de los muertos». Su triunfo social y profesional fue innegable; un vengativo descrédito posterior de su figura pública se proyectará injustamente sobre su obra. Es hora de reivindicar y confirmar en su extraordinaria valía la creación de un escritor de trabajada cultura, abrupta sensibilidad y áspera ternura, irónica acidez expresiva, elaborada voluntad lingüística, conseguida ambición testimonial y total entrega al viejo arte de contar historias. Que buena parte de sus ficciones sean crónicas de devastados perdedores refuerza la vigencia del imperecedero realismo y la modernidad de una luminosa estética del fracaso.