Boxeo

Extracto de «El boxeo es vida, vive duro»

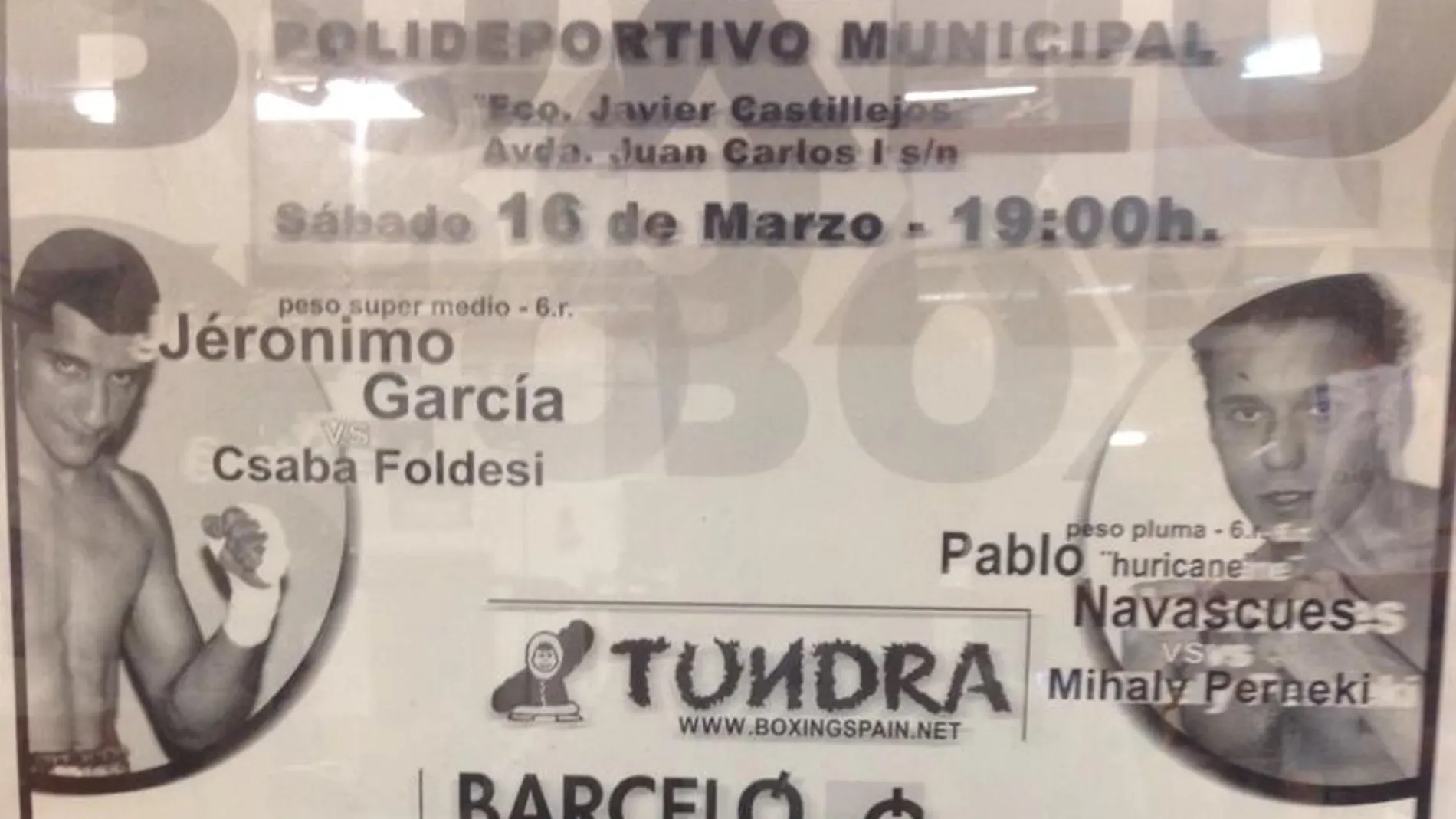

1. Jero

El único KO de mi carrera no me lo hicieron en un ring. De hecho, ni siquiera fue por un puñetazo. La única que me ha dejado KO ha sido una mujer. Fue un 3 de septiembre...

Así es, el 3 de septiembre de 1993 sufrí el knockout que salvó mi vida. ¿Es ella el comienzo de todo? ¿Qué significa el comienzo? ¿Acaso no empezamos cada día? Puede que empezara con ella, o el día que bajé las escaleras del ring por última vez como peleador, o el día que giré la vieja llave del portón del garaje de la que hoy es mi casa. Puede que empezase cada vez que me acojoné y quise rendirme. Pero no lo hice. Como con ella. Como aquel 3 de septiembre.

Puede que empezase con cada uno de ellos: Miriam, Mario, Damián, Eric, Crespo, Giovanni... Es probable que también esté empezando hoy con estas líneas que mañana serán mi historia, que pasado serán pasado, que para ellos, un día, fueron futuro. O puede que todavía no haya empezado porque, tirando de tópicos, lo mejor está siempre por venir.

El 14 de noviembre de 2003 bajé por última vez los tres peldaños de la escalerilla de un ring con las manos vendadas. Es cierto que volvería a subirlas mil veces más, pero no para quedarme solo sobre la lona. Pero eso no lo sabía aquella noche en Montesilvano, en Italia. Como tampoco sé si en aquel preciso momento supe que aquellas tres pisadas serían las últimas.

Tanto en la vida como en el boxeo, todo depende de las decisiones. En primer lugar, yo decidí subir al ring aquella noche de 2003, como lo había decidido las sesenta y nueve veces anteriores. Decidí cada una de las combinaciones de manos que utilicé sobre aquel y otros cuadriláteros. Decidí no dejarme nada en el tintero... Pero no todas las decisiones dependen de nosotros.

Sí dependió de mí aquel croché de izquierda que mandó a Lorenzo Di Giacomo a la lona en el asalto 9. En juego el título de la Unión Europea, silencio gélido en el trasnochado pabellón italiano donde todo pudo haber cambiado, y, donde lejos de mi control, encontré su decisión de levantarse antes de los diez segundos de la cuenta de protección arbitral de la que dependieron, durante esa fracción irrisoria de tiempo, todas mis decisiones. Paso lateral, Lorenzo vuelve a caer en el mismo asalto, contra las cuerdas. Se levanta.

Suena la campana. Queda un asalto más. Él, decidido a aferrarse a su título. Yo, decidido a quitárselo. Boxeando en la corta, con su cabeza impidiéndomelo en versión carnero. Busco el hueco, una vez y otra, y otra, y otra. Tomando cientos de decisiones que iban a condicionar las siguientes en cuestión de segundos. Derecha larga. Y croché. Y su cabeza de carnero buscando mi fallo en la corta distancia... Buscando que, sin querer, yo le provocase un corte o provocármelo él y que eso diese por finalizado el castigo. Sonó la campana. Sonó y me quitaron los guantes y me cogieron de la mano y decidieron que yo no había ganado aquel combate, dejando con ello a todas mis decisiones en un clamoroso fuera de juego. ¿Y ahora qué?

Ahora tocaba bajarse del ring, pisando aquellos tres peldaños y sintiéndome por primera vez boxeador justo en el momento en el que decidí mi retirada. Cuando te reparten las cartas tienes que decidir qué hacer con ellas. A mí me habían robado mi cualidad de invicto. Me quedaban manos para abrir juego, pero hay que tener en cuenta esa letra pequeña de las decisiones: en ellas no sólo mandas tú. En la partida hay más jugadores que tienen sus propias decisiones, sus propias cartas, sus propias armas para alterar las condiciones. Y yo... Yo tenía mis mochilas. Estaba ella desde 1993. Estaban los chicos. Estaba Giovanni. Estaba el dinero. Estaban todas las cosas que forman parte de una vida adulta.

Y yo me encontraba en un avión rumbo a Madrid con el ojo izquierdo morado y todas mis cartas levantadas sobre una mesita que colgaba del asiento delantero de un Alitalia de línea regular. A mi lado dormían mis dos entrenadores colombianos, más acostumbrados que yo a ganar y perder sin que eso alterara el ritmo o el rumbo del viaje. Un poco más allá, mi mánager. Y un poco más allá, otros pasajeros. Y otro poco más allá, los pilotos, tomando sus propias decisiones. Decisiones, de las que dependía mi vida y la de los que allí volábamos.

Me pregunté si alguno se sentía tan solo como yo en aquel momento, con la lista de pros y de contras sobre el endeble trozo de plástico que indicaba en una de sus caras que el chaleco salvavides estaba debajo de mi asiento.

Me pregunté si lo iba a necesitar. Si, después de todo, la decisión era incorrecta y tenía que saltar, iba a ser suficiente el chaleco de debajo del asiento. Por lo menos, para salvarla a ella, tan dependiente aún de mi suerte.

No lo dudé. Ni siquiera miré si había alguien mirando. Me agaché y arranqué aquella bolsa de plástico de debajo de mi asiento y la metí en la mochila de un sólo movimiento felino. El moratón del ojo izquierdo, oráculo de Delfos, me palpitaba con fuerza. La decisión estaba tomada. Iba a abrir La Escuela. Iba a jugármelo todo.

Y todo iba a salir bien porque tenía mi chaleco, ya no debajo del asiento, sino en mi mochila. Para siempre.

2. Mario

Tengo muchos recuerdos con Jero. Hoy por hoy, te podría decir que incontables... Si me piden un comienzo, porque toda historia lo tiene, te diré que empezó con una hostia en la mandíbula que me dejó sin comer unos cuantos días. Concretamente, el día que empezó todo con aquel derechazo, me perdí un cordero de puta madre que había preparado mi tía en su casa de la Sierra.

—¡Paso atrás y derecha! ¡Paso atrás y derecha! —Yo estaba contra las cuerdas mientras oía gritar a Juanan y Luigi instrucciones precisas para que Jero encontrase el camino directo a mi maxilar inferior.

—¡Paso atrás y derecha!

Subí un poco más la guardia, tenía los brazos rígidos y firmes, aguantando la embestida que, desde la corta, me lanzaba Jero. Hizo un cambio de altura, me pinchó abajo, provocando que yo bajase la guardia y entonces lo hizo:

—¡Paso atrás y derecha!

Su recto de derecha impactó directo en mi mandíbula. Me caí al suelo en una fracción de segundo. Jero enseguida me ayudó a levantarme.

Y yo, más allá del dolor, quería matarles. A Jero no. Él sólo hacía su trabajo... Pero sí a Juanan y Luigi. Por ayudarle, joder. Era obvio que el que estaba en desventaja ante semejante mole como era Jero, era yo, joder. No él. Se hubiera bastado solito para defenderse, pero tuvieron que ayudarle.

Jero me daba clases. Yo le hacía de sparring para la pelea con Di Giacomo. También le ponía los cafés tras la barra del bar que yo regentaba en aquel entonces, en la planta baja del gimnasio Metropolitano.

Me pasé del kickboxing al boxeo, que me enganchó para siempre del puño derecho de Jero. Trabajaba mucho más que ahora de lo que es mi profesión y vocación: actor. También salía mucho más. Entre semana, al cerrar el bar. El fin de semana, al bajar de las tablas. Por aquel entonces no éramos íntimos amigos, pero sobre la barra de aquel bar y entre cortados, ensaladas y platos del día, iba creciendo cierta confianza.

Cierto cariño. A pesar de que Jero era, y de vez en cuando lo sigue siendo, un tipo hermético y yo, muy celoso de lo mío, nos íbamos conociendo poco a poco. Han pasado doce años de todos aquellos recuerdos. Pero ahora, cuando cruzo a diario las puertas de La Escuela, sé que todo nació exactamente allí. Después de aquel combate y sobre aquella barra: vi entrar a Jero por el torno de la entrada. Una hora antes de su clase.

Como llevaba haciendo los últimos diez años. Como hacía desde mucho antes de que yo llegara. Salí de la barra para abrazarle. Abrí los brazos antes de que cruzara la puerta del bar. Me quedé en esa posición el rato que tardó en saludar a las chicas de recepción, y en caminar hasta mí, tras varias interrupciones de quienes se lo iban encontrando. Llegó. Me envolvió en aquellos brazos suyos tan largos.

—¡Sánchez! —gritó.

—¡García! —El morado en su ojo derecho empezaba a ser evidente.

Se lo dije— Te queda bien ese ojo, campeón. Vaya putada. Menuda mierda de árbitros.

—Es lo que hay, pichita.

Jero siempre relativiza todo. Es como si así le hiciese menos daño. Te repetía que había que ir para delante. Que ya lo demás no importaba. Me contó que el combate había sido una guerra de las buenas. Que estaba convencido de haber ganado. Por lo que yo había podido ver, efectivamente, Jero había ganado aquel combate.

Pero se lo robaron. Y allí estaba, tomándose el cortado que le servía todos los días antes de su clase de las 13:30, con su ojo morado, y la inmensa bolsa de deporte desvencijada que le acompaña a todos lados. Por aquel entonces, y hoy todavía, se pasa el día en el coche de gimnasio en gimnasio.

A pesar de todo, aquel día lo vi diferente. No era el ojo. Era algo más profundo que un cardenal. Algo más que una primera derrota.

Lo vi hundido, pero con una determinación sólo al alcance de los ganadores. Era como si algo se hubiera roto, y del roto asomaran cosas nuevas. Nuevos Jeros.

—Se te ve cansado, tío. ¿Cómo no te has pillado unos días?

Aprovecha para descansar y para estar con Yoli y los niños.

—Qué va, qué va. Si estoy de puta madre.

—Ya, macho, pero después de una guerra como la que cuentas,

unos días de descanso no vienen mal...

—Me retiro, Mario. Lo dejo.

—No digas gilipolleces. Eso lo dices ahora porque estás cabreado

por el robo que te han hecho. No lo puedes dejar. ¿Cómo lo vas a dejar en tu mejor momento? Llegarán nuevas oportunidades, más títulos. Estás en lo mejor de tu carrera...

Yo seguía intentando darle un montón de razones por las que pensaba que era una locura lo que estaba diciendo. Y mientras hablaba, me di cuenta de que el tío sonreía, tranquilo, sosegado, como riéndose de todos mis argumentos, el muy cabrón. Sonreía. Porque en el fondo le daba igual. Esa cosa diferente en sus ojos era la decisión tomada.

No era un debate ni una duda. No era la derrota... o sí. Porque a mí me seguía pareciendo una pataleta de niño pequeño, la resaca de la derrota de alguien que todavía no había perdido en su carrera profesional. Me parecía que aquello no iba a durar más de dos días y que cambiaría de opinión en cuanto le ofreciesen una buena pelea... Y una buena bolsa. Jero siguió mudo durante toda mi verborrea en fase consolar a un colega. Se terminó el café. Y antes de coger la bolsa para subir a dar la clase y a modo de hasta luego soltó:

—Y creo que me voy a divorciar.

3. Jero

Contárselo a Mario supuso la primera vez que decía en alto todo lo que había rondado mi cabeza al bajar del ring en Italia. Más dolorosa que los golpes fue la consecuencia de esas ideas. Sé que Mario pensó que era un marica y un cobarde que no sabía perder. Que era el orgullo lo que me empujaba a hablar así. Y aunque es verdad que la derrota escuece, que la derrota jode, no era una decisión tomada a la ligera. Lo supe al poner el pie en la escalerilla, con Di Giacomo todavía sobre la lona celebrando su triunfo y posando para las cámaras con su cinturón.

Lo supe porque me sentí boxeador. Lo supe porque por primera vez lo había conseguido: después de media vida queriendo ser boxeador y con más de setenta peleas a mis espaldas, sentí de una maldita vez que era boxeador. Así que había logrado mi objetivo. Veinticinco años más tarde había cumplido mi sueño: no era campeón del mundo. Pero era boxeador.

La retirada daba cierto vértigo. De repente me sentía solo y desnudo. En cierta forma se terminaba la vida que había conocido. ¿Dejaría de ser «el boxeador»? ¿Dejarían de llamarme así? Es muy difícil saber cuándo decir basta. Más todavía cuando te sabes en tu mejor momento... Sabía que, en realidad, podría quedarme bastante tiempo más si quería. Era joven, estaba en buena forma. Pero, obviamente, siempre iba a quedarme menos que siendo entrenador, y mi grupito de chavales crecía, pasaban a profesional, y necesitaban una esquina en condiciones, sobre todo Giovanni. Esa misma esquina que yo no tuve... Y Yoli. Y los niños.

De repente sentí que no podía con todo. Que iba a perder algo más que una pelea si seguía adelante. Aun así, era tan jodido decir adiós... Es más fácil cuando te obligan: una lesión, la edad, los relevos generacionales, la vida... Pero a mí no me obligaba nadie. Me iba porque quería. Y me iba en lo más alto. Supe que me retiraba aferrado a aquel chaleco salvavidas por si la caída resultaba demasiado dura.

De todo esto se trata al tomar decisiones. De arriesgar. De saltar. De creer en ti. De aferrarte a algo. Y cuando lo sabes, tienes que decírselo al resto y aguantar el chaparrón, porque siempre habrá quien quiera convencerte de tu error. Habrá quien te cuestione. Habrá quien se ría. Quien no te crea. Y estarás tú, que eres la pieza más importante de esa decisión. Seguro que también estarán los que te apoyen. O al menos los que, aunque no lo hagan, te comprendan.

Nunca he sido de los que consultan demasiado las cosas. Suelo tomar mis decisiones en una autoimpuesta soledad. A pesar de que siempre he podido contar con los que me quieren, no me gusta pedir opiniones. Habría que estudiar si esta forma de proceder tan autónoma es un tic de mi infancia con sus pormenores o es simple y llanamente una cuestión de carácter. El caso es que cuando tengo que decidir algo, echo el cierre. Me flagelo con un hermetismo propio de alguien sin amigos. Me impongo un período de reflexión casi de monje. Barajo mis posibilidades en el silencio de mi cerebro, en la oscuridad o en la luz de mis emociones, en monólogos eternos que tienen lugar en mis escasos momentos de soledad.

Con las cartas boca arriba disecciono cada una de las consecuencias, como en aquellos libros infantiles cuyo final variaba dependiendo de la elección del lector. Si escoges la puerta de la derecha, ve a la página treinta y cinco, pero si tu elección es la puerta izquierda, entonces, ve a la página diecisiete... Con la ínfima, pero determinante diferencia de que en aquellos libros de mi infancia podía ver qué pasaba en las dos opciones fácilmente haciendo trampas y leyendo tanto la página treinta y cinco como la diecisiete.

No sabía si comunicarle a Yoli, por entonces mi mujer, mi decisión de divorciarme: era la página treinta y cinco o la diecisiete. El caso es que lo hice, y nunca más sabré qué habría pasado si hubiera escogido la otra puerta. Si me hubieran llevado a esa otra página. Pero lo hice. Con el enorme dolor que supone decirlo y luego ver como tus hijos siguen jugando en el salón, ajenos a todo lo que ocurre en la cocina, donde el amor se perdía por un desagüe que nunca lo traería de vuelta. Donde las decisiones también les afectaban a ellos y a la vida que había conocido hasta ese momento.

Ella estuvo de acuerdo desde el primer momento.

Somos dos personas adultas, inteligentes, que se conocen como lo hacen aquellos que llevan compartiendo techo quince años... Y a quién queríamos engañar, si yo ya llevaba demasiadas noches durmiendo en el sofá.

Sucede un poco como en la retirada. Sabes que algo se ha roto, pero no es fácil asumirlo. No es fácil darlo por estropeado. Siempre piensas que aún queda cinta americana para un apaño más, hasta que aguante. Por los niños. Por los quince años. Porque, al fin y al cabo, es lo que hay. O es una etapa que pasará como tantas otras... Pero te miras al espejo y te ves un poco más mayor, y más apagado, menos ilusionado, y sobre todo más cansado, y te preguntas si quieres eso para los siguientes quince años. Si quieres seguir haciéndole reproches a la persona que tanto amaste para acabar yéndote a dormir solo en un sofá que te destroza la espalda. Si quieres seguir ahí, donde estás, viendo las cosas pasar sin formar parte de ellas realmente. Entonces, levantas la vista del espejo y la miras a ella, tan aferrada como tú a las rutinas, tan lejos de cómo era cuando os queríais como se quieren los amantes. Y un poco más allá, los ves a ellos. Tan pequeños. Tan juguetones. Tan seguros en la fortaleza que componen las rutinas de un hogar... Y todo vuelve a cambiar y piensas que mejor te quedas donde estás, aunque sea por ellos. Para que se sigan sintiendo seguros dentro del castillo de sus papás. a salvo de dragones.

Hasta la siguiente bronca. Hasta la siguiente noche en un sofá que se ha propuesto dejarte inválido. Hasta que dices basta y plantas tu decisión sobre la mesa de la cocina, ignorando la opción de la página treinta y cinco, porque ya has decidido que te quedas con la puerta de la izquierda, que es decirle a Yoli que no podemos seguir así. A pesar de las risas y de los juegos del salón. Apesar de todo.

Y ella te abraza y te sonríe y es como si te agradeciese que con tu decisión la estés sacando a ella también de lo que ve en el espejo, de lo que ve cuando me mira, de lo que ve cuando les mira. Que nos queda una vida entera por delante.

Aquella noche volvimos a dormir juntos. Yoli volvió a besarme.

Las decisiones traen eso: corrientes de aire fresco. Nuevas posibilidades. Esperanza.

Y con todo eso, volvimos a dormir juntos. A sentirnos. A ser nosotros.

Por la mañana todo fue buen humor. Una especie de paréntesis. O que tal vez habíamos recuperado lo que pensábamos que se había agotado con el miedo a perderlo. Con el miedo a ver que, de verdad, después de quince años, nos íbamos a despertar en camas vacías.

A la noche siguiente volvimos a follar como cuando lo teníamos que hacer en un coche.

Ya no había página diecisiete. En la misma cocina donde decidimos divorciarnos, nos dábamos una nueva oportunidad.

✕

Accede a tu cuenta para comentar