Investigación Médica

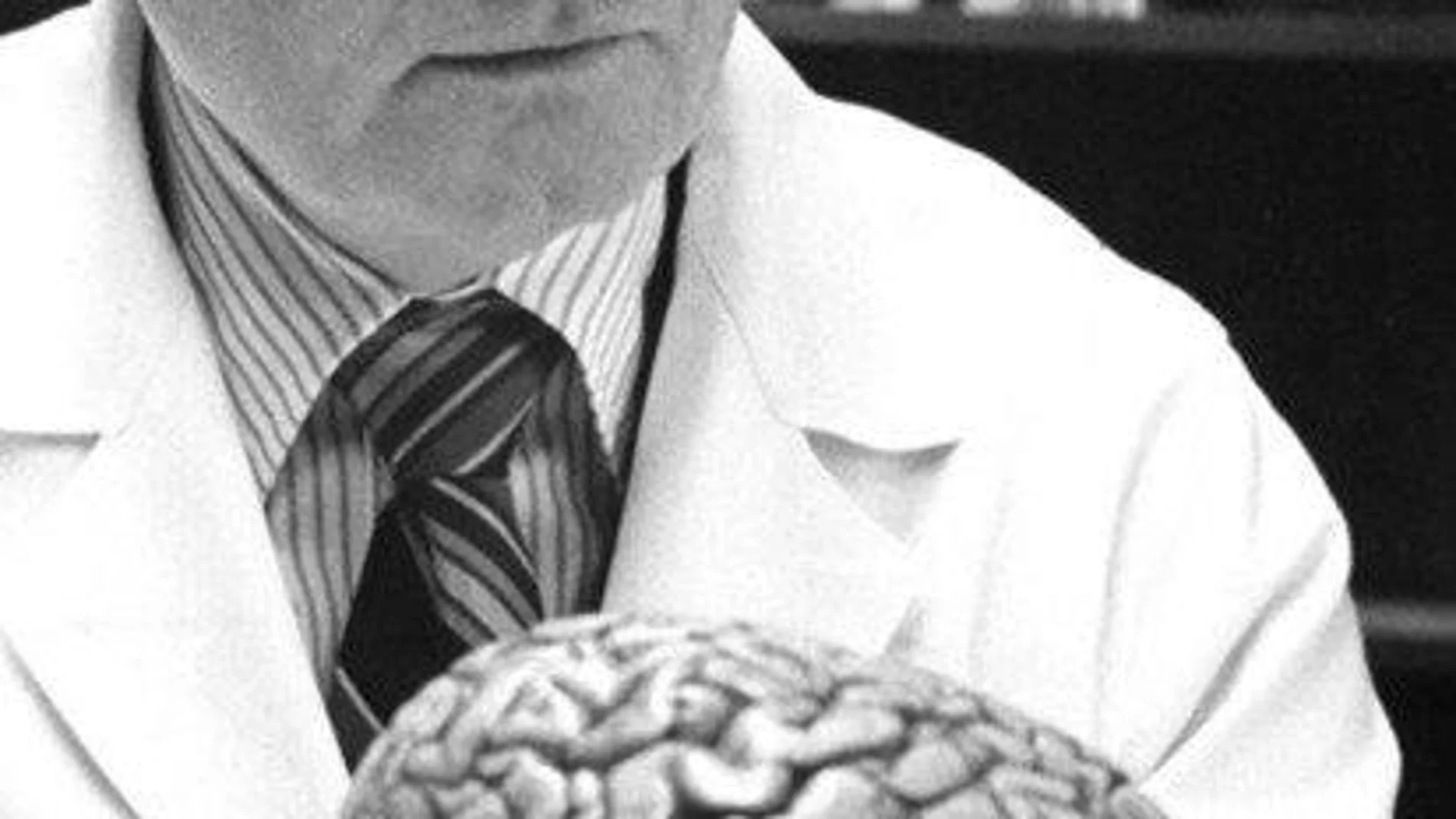

El hombre que operó más de 10.000 cerebros

Robert J. White fue un doctor ambicioso, o al menos eso demostró cuando consiguió trasplantar el cerebro de un mono al cuerpo de otro.

Robert J. White fue un doctor ambicioso, o al menos eso demostró cuando consiguió trasplantar el cerebro de un mono al cuerpo de otro.

Una mano invisible sostuvo los dedos de pianista del célebre neurocirujano Robert J. White el día en que intervino a Claire, una niña de seis años, en el quirófano del Hospital General Metropolitano de Cleveland (Ohio), en 1974. Al operar, el doctor White encontró el hemisferio de la niña muy abultado como consecuencia de un enorme quiste asociado con el tumor. Se puso a trabajar enseguida en aquella masa llena de líquido y sobrevino el desastre: el hemisferio se colapsó y los gruesos vasos sanguíneos de la superficie se quebraron, inundándose de sangre el campo operatorio. White no dejó desde entonces de encomendarse a Dios, como católico practicante que era, mientras comprimía con sus dedos y torundas de algodón los vasos sanguíneos en el hemisferio del cerebro de la pequeña para que no brotara otro torrente de sangre. Llevaba así media hora interminable intentando que no afluyera más líquido porque significaría la muerte. Previamente, el bisturí de White había recorrido con destreza la parte trasera de la oreja derecha de la niña, pasando por la coronilla de su cabeza, y alcanzando instantes después el lado posterior de la otra oreja. Luego, fue desprendiendo con admirable pericia la piel y los tejidos desde la parte inferior del rostro hasta la misma nuca. Echó mano a continuación de la sierra para cortar el cráneo por el ecuador. Levantó la tapa y observó su cerebro, el portentoso órgano que ni la más perfeccionada computadora humana sería capaz de imitar jamás. Pesaba apenas un kilo y ahora estaba encharcado de sangre.

¿Perdonar o profanar?

El doctor se convenció finalmente de que si reducía un ápice la presión de sus dedos, otra hemorragia aún más grave acabaría con las esperanzas e ilusiones de su joven paciente. Siguió, pues, oprimiendo mientras rogaba a Dios que le diera fuerzas en las manos entumecidas a causa del supremo esfuerzo. Durante la tensa espera, se sintió terriblemente incapaz y humilde. ¿Quién era él, por muy famoso que fuese en el mundo entero, para realizar tan formidable tarea, para pensar si quiera que a él, y solo a él, le correspondía extirpar el horrible tumor que aquella niña tenía alojado en el cerebro y perdonarle así la vida? ¿Quién era él, siguió cavilando, para profanar el templo sagrado de aquel órgano que servía de sustrato anatómico a sus más elevadas funciones, a su maravillosa personalidad, intelecto, memoria, emociones, libre albedrío...? Sabía muy bien que la zona que operaba era la morada del ser de aquella niña, era ella misma.

El doctor Robert J. White se sintió tan pequeño como la chiquilla que yacía ahora indefensa en sus manos. Lejos quedaba ya su primera cirugía cerebral con tan solo quince años, durante una ajetreada clase de biología en la escuela pública. Su paciente fue entonces una rana muerta.

Dios quiso que llegara a operar durante medio siglo de su vida más de 10.000 cerebros, uno de los cuales figuraba como protagonista del más ambicioso experimento neurológico de la historia: el exitoso trasplante de la cabeza de un mono al cuerpo de otro. Al despertar de la anestesia, el primate intentó arrancarle el dedo de un mordisco. Providencialmente, White conservó todos sus dedos para seguir taponando ahora el orificio por el que la sangre amenazaba con brotar a borbotones en el cerebro de Claire, una niña angelical, muy bella, inteligente y con la sonrisa siempre en los labios.

Y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, el doctor sintió un enorme alivio. Supo que había hecho todo lo que estaba en sus manos y le invadió la serena certidumbre de que podía seguir adelante con fe inquebrantable en el éxito de la operación. Con sumo cuidado, disminuyó poco a poco la presión de los dedos sobre los vasos. No se produjo hemorragia alguna de milagro. Cuando, finalmente, retiró el último dedo de la herida, un vaso pequeño comenzó a sangrar, pero resultó sencillo detener el flujo. Extirpar el tumor le llevó nada menos que cuatro horas y media de laborioso trabajo. Durante la semana siguiente a la operación, el doctor casi no se apartó del lado de la niña. Las heridas cicatrizaron bien; no hubo hemorragia postoperatoria ni déficit funcional. El doctor quedó maravillado al comprobar que tampoco quedó ninguna lesión cerebral.

La chiquilla se convirtió en una adolescente feliz y normal, que hoy, siendo ya casi una cincuentona, sigue dando gracias a Dios y a su instrumento humano por haberle salvado la vida cuando tantos médicos seguían sin creer entonces en los milagros.

Volver a nacer

White tampoco pudo olvidar a Thomas, un muchacho de 17 años víctima de dos copiosas hemorragias cerebrales. Las pruebas médicas confirmaron los peores presagios: un tumor en pleno cerebro. Las zonas hemorrágicas estaban gravemente infectadas, y el pobre Thomas cayó en estado de coma; se estaba muriendo. Una vez más, White cercenó con urgencia el cerebro. En ambos hemisferios le colocó tubos de drenaje y lavó la cavidad craneana con soluciones frías de antibióticos. Luego lo instaló en un aparato de respiración artificial y redujo su temperatura corporal. La lucha contra la muerte se prolongó varias semanas. Pasadas otras dos, pudo prescindir del respirador y, por último, le retiró el drenaje del cerebro. Volvió a nacer.

✕

Accede a tu cuenta para comentar