Libros

Viajando con los refugiados

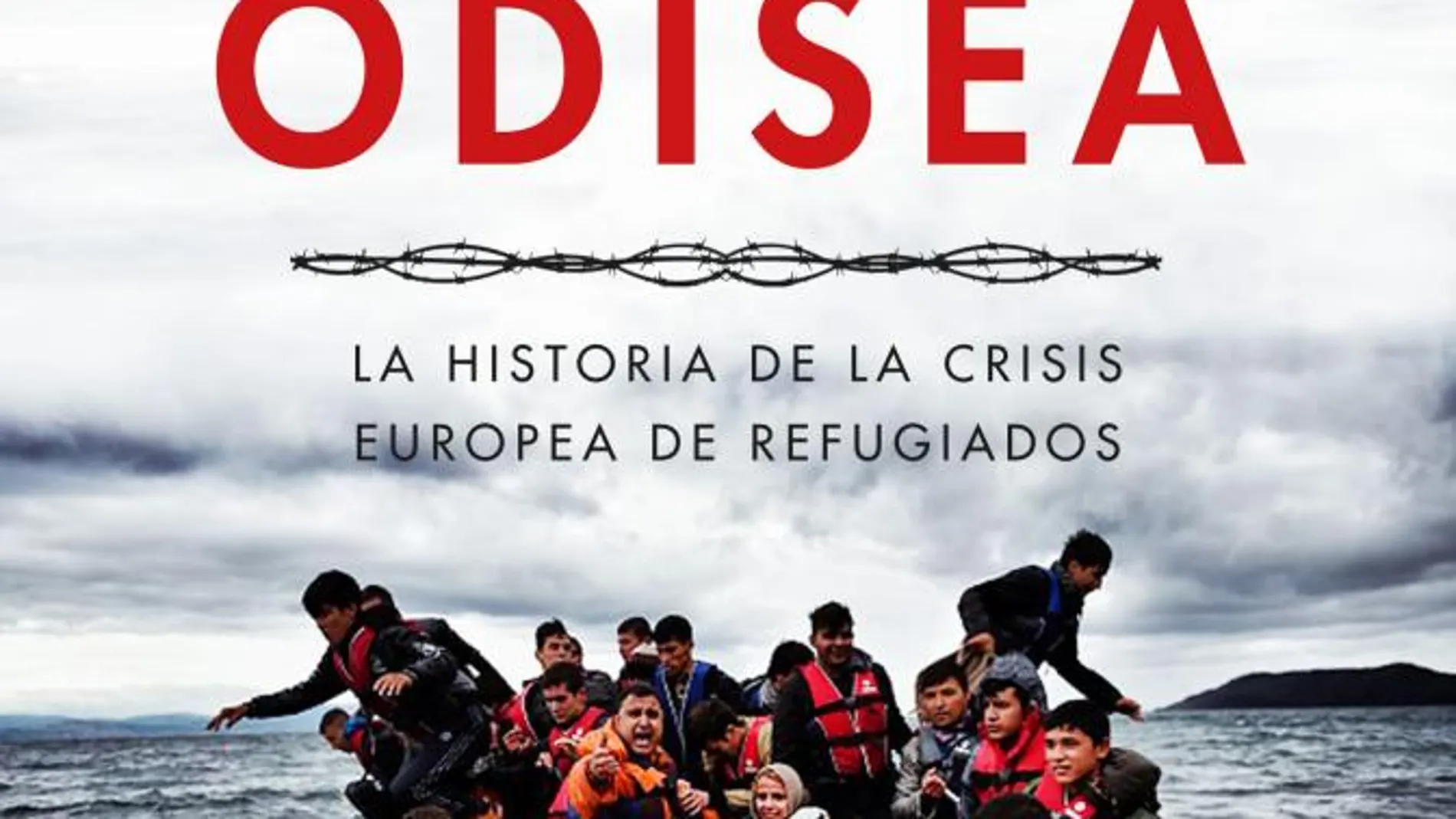

A lo largo de 2015, año en que la crisis europea de los refugiados alcanzó unas proporciones sin precedentes, el joven periodista del The Guardian Patrick Kingsley recorrió diecisiete países de tres continentes y habló con cientos de refugiados que habían iniciado éxodos a través de desiertos, mares y montañas para alcanzar el santo grial que suponía Europa.

Sólo entre 2014 y 2015 más de un millón de personas cruzaron el Mediterráneo subidos en débiles y atestadas pateras. Para este 2016 y hasta 2018 la Unión Europea calcula que tres millones de personas, en su mayoría refugiados de las guerras civiles en Siria, Afganistán e Iraq, harán lo propio.

A partir de dichos viajes, encuentros y vivencias en Siria, Turquía, Libia, Italia, Alemania, Suecia y otros muchos países, Kingsley ha escrito La nueva odisea, un relato acerca de esos viajeros, de quiénes son, de por qué siguen escapando del horror y de cómo lo hacen. También es la historia de los traficantes a los que pagan por cruzar fronteras, de los guardacostas que los rescatan al otro lado, de los voluntarios que los asisten, de los hoteleros que los alojan, de los agentes fronterizos que tratan de alejarlos y de los políticos que miran hacia otro lado. En este sentido supone, asimismo y en palabras del autor, “una crítica al modo que ha tenido Europa de manejar la crisis migratoria y un razonamiento sobre cómo se podría haber gestionado mejor”.

A continuación reproducimos el prólogo de esta obra, un escalofriante baño de realidad magistralmente contado por el corresponsal de The Guardian Patrick Kingsley, galardonado con el Premio al Periodista de Asuntos Exteriores del Año en los British Journalism Awards de 2015.

Prólogo

Miércoles, 15 de abril de 2015, 11 de la noche

En la oscuridad del mar, lejos de la costa, Hashem al Souki no ve a sus vecinas pero sí las oye gritar; en parte es culpa suya. Se trata de dos mujeres africanas —quizá de Somalia, pero ahora no es el momento de preguntárselo—, y él está despatarrado encima de ellas. Sus extremidades se clavan en las suyas. Quieren que se mueva, y rápido, algo que a él también le gustaría hacer. Sin embargo, no puede; tiene a varias personas sobre él, y seguramente hay otra capa más encima. Decenas de personas abarrotan esta patera de madera. Si alguien intenta moverse, un traficante le da una patada para que vuelva a su sitio. No quieren que vuelque la barca sobresaturada y se hundan.

Puede que sean las once de la noche, pero Hashem no está seguro. Ha perdido la noción del tiempo y del lugar. Antes, por la tarde, en una playa del extremo norte de Egipto, a él y a sus compañeros los condujeron como ganado hasta esta barquita. Ahora vete a saber dónde se encuentra la embarcación, meciéndose en la oscuridad total, dando bandazos entre las olas, en algún lugar del sudeste del Mediterráneo. Y sus pasajeros están gritando. Algunos en árabe, otros, no. Hay personas de toda África, otras proceden de Oriente Próximo. Hay palestinos, sudaneses y somalíes. Y sirios, como Hashem. Quieren llegar al norte de Europa: a Suecia, Alemania o algún lugar que les ofrezca un futuro mejor que el de sus hundidas tierras natales. Por esa lejana esperanza se arriesgan a viajar hasta la costa italiana en barca. Si todo va bien, deberían llegar a Italia dentro de cinco o seis días. Pero de momento, Hashem no sabe si él sobrevivirá a esta noche. Ni si lo hará nadie más.

Transcurre una hora. Alcanzan una segunda embarcación, una más grande, y después, una tercera, todavía más grande. Los traficantes los lanzan a ellas como si fueran sacos de patatas. Ahora tienen un poco más de espacio, pero están empapados. Han tenido que sortear las olas para llegar hasta la primera patera, y la segunda barca estaba llena de agua. Están calados hasta los huesos, tiritan. Y tienen arcadas. La persona estrujada a la izquierda de Hashem le vomita encima. Después, él devuelve el favor vomitando encima de quien tiene a la derecha. Levanta la vista y se da cuenta de que todo el mundo está igual, con la ropa cubierta del vómito de los demás. Cada uno ha pagado más de 2 000 dólares por devolver encima de sus compañeros refugiados. «Es una fiesta del vómito», piensa.

Tal vez la parte más extraordinaria de esta escena es lo común que se ha vuelto. En la actualidad el mundo es testigo de la mayor ola de migración masiva desde la segunda guerra mundial, y el ejemplo más dramático de este fenómeno tiene lugar en el mar Mediterráneo. En 2014 y 2015 más de un millón de personas cruzaron el Mediterráneo en pateras que hacen aguas como ésta. Entre 2016 y 2018 la Unión Europea cree que tres millones más podrían seguir su estela, ya que las guerras civiles en Siria, Afganistán e Iraq fuerzan a un número sin precedentes de personas a irse a Europa. Durante años la carga de la crisis global de los refugiados la han soportado en gran parte los países en vías de desarrollo, hogar del 86 por ciento de refugiados según la ONU. Ahora Europa también empieza a despertarse a su existencia.

Las migraciones al Viejo Continente no son ni mucho menos nuevas. Hace tiempo que los migrantes africanos intentan llegar a España desde Marruecos, o a las Islas Canarias desde Senegal. Durante mucho tiempo Libia, Turquía y Egipto han sido trampolines para las personas que esperaban llegar a Italia, Grecia y Bulgaria. Sin embargo, nunca antes las cifras de llegada habían sido tan extraordinariamente altas.

Para empezar, en 2014, el aumento se vio impulsado principalmente por sirios, eritreos y africanos subsaharianos. En aquel momento, se dirigían sobre todo a Italia desde Libia (ya que la inseguridad estalló en el período posterior a la Primavera Árabe) y, en menor medida, desde Egipto. Alrededor de 170 000 personas llegaron a Italia en 2014, casi el triple que en el registro anterior. En 2015 los refugiados subsaharianos siguieron yéndose de Libia y Egipto a prácticamente el mismo ritmo que el verano anterior. Pero el punto de inflexión de ese año fue Grecia, que se puso por delante de Italia como puerta de entrada a Europa más popular. Los cambios en las restricciones de visado de los refugiados sirios supusieron que ya no pudieran llegar al norte de África con facilidad, y con la guerra en Libia tampoco querían hacerlo. Por ello empezaron a partir masivamente desde Turquía hasta las islas griegas junto con los emigrados de Afganistán e Iraq, países cada vez más inestables. Islas minúsculas que habían sido tranquilos escondites vacacionales en los límites del mar Egeo se convirtieron de la noche a la mañana en la zona cero de la crisis de los refugiados de Oriente Próximo. A los griegos, que ya lidiaban con la debacle económica, los pilló completamente desprevenidos.

De repente un problema que había sido sólo de Europa occidental se convirtió también en un desafío para la Europa del Este. En 2015 más de 750 000 refugiados abandonaron las costas turcas1 —la inmensa mayoría fueron caminando hacia el norte a través de los Balcanes—, todo con la esperanza de alcanzar la seguridad y la estabilidad del norte de Europa. Hungría, que tan sólo cinco años antes había visto cruzar a pie sus fronteras del sur a 2 400 emigrantes, de golpe tuvo que lidiar con cien veces más esa cifra. Al final el gobierno erigió una valla a lo largo del flanco sur. Cuando la gente cambió la ruta hacia Croacia, los húngaros construyeron una segunda barrera por sus fronteras croatas.

Para el resto de la Unión Europea, la crisis creó divisiones más metafóricas. Italia y Grecia no veían ninguna razón por la que solos debieran hacer frente a una ola tan grande de inmigrantes e intentaron de varias maneras conseguir que el resto de Europa compartiera la carga. Primero, los italianos y los griegos se limitaron a indicar a muchos refugiados que siguieran adelante con una palmadita en la espalda, en lugar de invitar a establecerse allí a cada barca que llegara a suelo italiano o griego, tal como exige la actual ley de la Unión Europea conocida como Convención de Dublín. Después intentaron llevar a cabo mesas de negociación en un esfuerzo por persuadir a sus vecinos de que aceptaran a los migrantes de manera voluntaria. Pero durante los meses de interminables e infructuosas conferencias y cumbres, la mayoría de países de la Unión Europea rechazó aliviar a griegos e italianos más que con cifras simbólicas de migrantes. En otoño la mayoría de gobiernos finalmente aceptó un acuerdo que vería a 120 000 migrantes pasar de manos de los Estados limítrofes de la Unión Europea a ser compartidos por el resto del continente. Entre los analistas de Bruselas se vio como una pequeña victoria y como la creación de un importante precedente. Pero en realidad fue una respuesta lamentable. La cifra de 120 000 equivalía a una novena parte del total que llegó a Italia y Grecia en 2015, y convertía al así llamado acuerdo en algo prácticamente sin sentido. Uno de los principios fundacionales clave de la Unión Europea, la solidaridad entre Estados miembro, parecía haberse esfumado.

A medida que el año avanzaba, cada vez más países colocaban alambradas en sus fronteras para dirigir el flujo de refugiados, y varios amenazaron con sellar por completo sus accesos. A costa de eso pusieron en peligro otro valor central del alma de la Unión Europea: el concepto de libre circulación entre países continentales europeos, un principio que se había anunciado a bombo y platillo con el Acuerdo de Schengen de 1985, y que sigue considerándose uno de los mayores logros del proyecto europeo. Junto con las consecuencias simultáneas de la debacle económica griega, la crisis migratoria se había convertido en una de las mayores amenazas a la cohesión de la Unión Europea de toda su historia.

También fue una de las más innecesarias. En cierta manera, llamarla crisis de los refugiados es un error. Sí que hay una crisis, pero en gran parte está provocada por nuestra respuesta a los refugiados, más que por ellos mismos. La cifra de 750 000 personas parece muy elevada —y con respecto a las migraciones a Europa a lo largo de la historia lo es—, pero es tan sólo un 0,2 por ciento de la población total de la Unión Europea, compuesta aproximadamente por unos 500 millones de personas, una afluencia que el continente más rico del mundo puede absorber de forma factible, pero sólo si se gestiona de manera adecuada. Hay países en los que la infraestructura social se encuentra al límite debido a esta crisis, pero la mayoría no están en Europa. El ejemplo más obvio es el del Líbano, que alberga a poco menos de 1 200 000 refugiados sirios y cuenta con una población total aproximada de 4,5 millones. Representa una de cada cinco personas, una proporción de la que los líderes europeos deberían haberse avergonzado.

Lamentablemente, no fue así. Lo que hicieron fue hacer aspavientos por encontrar una respuesta que creara la ilusión de haber resuelto la crisis de las barcas sin realmente hacer nada por controlarla. Pusieron fin a las operaciones de rescate a gran escala en el sur del Mediterráneo con el argumento de que su propia existencia era la razón por la que tantas personas se arriesgaban a hacer las rutas marítimas. Después las reincorporaron, una vez quedó claro que la gente venía de todas maneras. A continuación se decidieron por una estrategia militar descabellada en la que prometían atacar a los traficantes libios con buques navales. Inevitablemente fue un fracaso.

Con cada plan desesperado, los políticos ignoraban reiteradamente la realidad de la situación, es decir, que nos guste o no, la gente seguirá viniendo. Como resultado no se dieron cuenta de que no existe una manera fácil de bloquear la travesía de los migrantes, sólo un modo de gestionarla mejor. Si hubieran creado un sistema organizado de reasentamiento masivo desde Oriente Próximo y el plan se hubiera puesto en marcha lo suficientemente rápido y a una escala suficientemente grande, Europa habría podido frenar los aspectos más caóticos de la crisis. Un plan de esas características habría dado un incentivo a muchos migrantes de no moverse de Oriente Próximo a corto plazo y depositar su fe en los procesos formales de reasentamiento. A cambio, habría permitido a Europa gestionar las llegadas de un modo más metódico. También podría haber persuadido a Turquía de hacer más por detener a la gente que se iba de sus playas: concediéndoles el derecho a trabajar y protegiendo mejor sus costas. Sin embargo, durante 2015 no se puso en práctica ningún programa de ese tipo, y se obligó a cientos de miles de personas a tomar la única opción que les quedaba e ir en barca hasta Grecia. Se trataba de una tormenta perfecta en la que los refugiados no tenían ningún motivo para quedarse donde estaban, los países de Oriente Próximo no tenían ningún motivo para impedir que se fueran, y Europa no tenía medios para bloquear su paso.

El desastre llegó a su nadir después de los atentados de París en noviembre de 2015. Se reveló que probablemente dos de los nueve asaltantes habían llegado un mes antes a Grecia en una barca de migrantes. En un ataque de pánico, algunos comentaristas y políticos exigieron que se cerrara por completo la puerta a los refugiados, con el temor de que su llegada pusiera en riesgo al continente. Esa paranoia era comprensible y predecible, pero, en última instancia, ilógica. Para empezar, era la reacción que los terroristas habían esperado provocar: la «prueba» definitiva de la decadencia moral de Occidente, y en consecuencia una potente arma de reclutamiento para Estado Islámico. En segundo lugar, aunque Europa quisiera levantar el puente, no ha logrado hacerlo en el pasado, y ahora tampoco se encuentra en mejor posición para hacerlo. Europa no es Australia, un país que, para bien o para mal, ha sido capaz de «detener los barcos». Australia e Indonesia están separados por cientos de kilómetros; la distancia entre las costas europeas orientales y Turquía es de tan sólo diez kilómetros.

Hay evidentes motivos de preocupación inherentes al paso por Grecia de miles de personas indocumentadas. Pero la única manera de mitigar esas preocupaciones hubiera sido —por las razones esbozadas más arriba— proporcionar una entrada legal y ordenada a un número significativo de esas personas. Una medida así habría reducido el flujo por el Egeo y, en consecuencia, habría hecho más fácil supervisar y controlar quién entraba en Europa. Sin embargo, a nadie se le ocurrió pensar en el futuro. En lugar de eso, utilizaron el miedo a que se produjera un cataclismo social para justificar su inercia, un miedo que acabó convirtiéndose en una profecía que acabaría cumpliéndose.

Entre todos esos apretones de manos, los refugiados continuaron cruzando el mar en cifras récord, y también muriendo en cifras récord. En primer lugar, sólo para llegar hasta la embarcación, la mayoría de ellos habían hecho un viaje que merece ser considerado como una Odisea contemporánea. En una época en la que para muchos viajar es fácil y anodino, los que ellos realizan por el Sahara, los Balcanes, o por el Mediterráneo, a pie, en pesqueros de madera, o en todoterrenos, son casi tan épicos como los de los héroes clásicos como Eneas y Ulises. Tengo mis recelos al establecer una conexión demasiado fuerte entre ellos, sin embargo, hay obvios paralelismos. Igual que los dos ancianos huyeron de un conflicto en Oriente Próximo y navegaron por el Egeo, lo mismo harán muchos migrantes en la actualidad. Las sirenas de hoy en día son los traficantes con promesas vacías de un trayecto seguro; el violento guardia de frontera, un cíclope contemporáneo. Tres milenios después de que sus antepasados clásicos crearan los mitos fundacionales del continente europeo, los viajeros de hoy en día escriben una narración nueva que influirá en Europa, para bien o para mal, en los años venideros.

Este libro trata sobre quiénes son esos viajeros, sobre por qué siguen viniendo y cómo lo hacen. Trata de los traficantes que los ayudan a venir y de los guardacostas que los rescatan al otro lado. De los voluntarios que los alimentan, de los hoteleros que los alojan, y de los agentes de la frontera que intentan no dejarlos entrar. Y de los políticos que apartan la vista.

Basado en entrevistas y encuentros en diecisiete países de tres continentes distintos, cuenta la historia tanto de la travesía por el Mediterráneo como por lo que los trabajadores humanitarios llaman el segundo mar de Libia —el mar del Sahara—, y a continuación su marcha por Europa. Está contado desde las guaridas de los traficantes bereberes y los puertos de Sicilia; desde las vías de tren de la Europa occidental y los senderos de los Balcanes. Al mismo tiempo es una crítica a la forma que ha tenido Europa de manejar la crisis migratoria y un razonamiento sobre cómo se podría haber gestionado mejor. La crisis permanecerá con nosotros de alguna forma durante los próximos años; en este libro quiero relatar lo que pasó en 2015, el año en que alcanzó unas proporciones sin precedentes, y qué podemos aprender de ello.

También hay un poco de mí: hacia principios de 2015, antes de que la migración se convirtiera en el problema europeo que definiría el año, mi redactor jefe tuvo la previsión de nombrarme primer corresponsal de migración de The Guardian. En aquel momento no lo sabíamos, pero era un papel que me permitiría ser testigo de la crisis migratoria en más profundidad que la mayoría. Se trataba de un puesto de trabajo que gozaba de un privilegio absurdo. En una semana memorable fui del desierto del Sahara hasta la frontera de Hungría pasando por el Mediterráneo. Otra crucé nueve fronteras mientras 1 300 personas se ahogaban intentando atravesar sólo una. Entre todo esto, el libro gira de vez en cuando en torno a mis propias migraciones improbables mientras sigo las de los demás. Pero, por encima de todo, La nueva Odisea es la historia de alguien totalmente distinto: un sirio llamado Hashem al Souki. Más o menos cada dos capítulos, se habla de la búsqueda hacia la seguridad de Hashem. Su narración personal se yuxtapone a la narración más amplia de la crisis, y nos permite ir del viaje de una persona al del continente por el que pasa. ¿Por qué él en concreto? No se trata de ningún defensor de la libertad ni de un superhéroe, es simplemente un sirio normal y corriente. Pero por eso quiero contar su historia: la de un hombre de la calle, cuyos pasos podríamos seguir algún día cualquiera de nosotros.

Tiritando entre el vómito de los demás, esta noche supone la última humillación de la odisea que ya dura tres años de Hashem, un hombre corpulento de cuarenta años y sonrisa amable, cuyo pelo canoso le hace parecer mayor de lo que es. En abril de 2012 dejó su casa en Damasco y todo lo que le queda de ella es la llave que guarda en el bolsillo. El resto lo hizo estallar el ejército sirio.

Piensa en sus hijos —Osama, Mohamed y Milad—, lejos, en Egipto. Hace este viaje para que ellos no tengan que hacerlo. Para que los niños y su madre, Hayam, puedan reunirse con él legalmente si llega al otro lado y si posteriormente consigue pisar Suecia.

Con su país destruido, Hashem considera que sus sueños y esperanzas han terminado. Pero aún sigue valiendo la pena morir por sus hijos. «Arriesgo mi vida por algo más grande, por unas ambiciones mayores que esto», me dice antes de salir. «Si fracaso, fracaso yo solo. Pero al arriesgarme, puede que consiga un sueño para tres niños —mis hijos— y quizá también para mis nietos.»

Piensa sobre todo en Osama, el mayor. Hoy 15 de abril de 2015 es su cumpleaños. Esta mañana, temprano, empezaba sus catorce años con su padre llorando, disculpándose por su partida inminente y después yéndose sabiendo que quizá no volverán a hablar nunca más.

✕

Accede a tu cuenta para comentar