Napoleón: El emperador tacaño y mentiroso

El emperador, en la contundente versión de Andrew Roberts, aparece retratado dentro de perfiles más humanos de lo que ha sido habitual sin perder un ápice de su grandeza

El emperador, en la contundente versión de Andrew Roberts, aparece retratado dentro de perfiles más humanos de lo que ha sido habitual sin perder un ápice de su grandeza

Napoleón Bonaparte falleció hace 195 años, a las 17:49 horas del 5 de mayo de 1821, «a causa de un cáncer que se extendió hasta ocupar casi todo el estómago (y que) se había propagado a los nódulos linfáticos y a los tejidos en contacto con el estómago, pero no al hígado...», asegura Andrew Roberts, uno de los más renombrados especialistas en la figura del Emperador, en la gran biografía recién editada «Napoleón. Una vida» (Ediciones Palabra, Madrid, 2016), con la pretensión, no podía ser de otra manera, de ser la cumbre de cuantas hasta ahora han reconstruido y recreado la figura de uno de los gigantes de la Historia.

Y es apropiado comenzar por el final, porque quizá la explicación de la muerte sea lo más esperado del libro, pues rechaza la teoría de la conspiración que durante el último medio siglo ha sobrevolado el final de Napoleón tres meses antes de cumplir los 52 años. Según una teoría, sostenida por algunos historiadores revisionistas, respaldados por investigaciones científicas de relieve, el Emperador habría muerto envenenado por arsénico, que pudo actuar en combinación con los fármacos que estuvo ingiriendo durante los seis años de cautiverio en Santa Helena (Ben Weider y Sten Forshufvud, «Assassination at St. Helena Revisited». Wiley, 1995), lo cual explicaría el rápido deterioro de su salud, la obesidad progresiva, «su faz pálida, cadavérica», sus graves disfunciones hepáticas, la fatiga extrema «a menudo hasta perder el conocimiento», los dolores estomacales...

Roberts no presta atención al asunto y lo zanja en pocas líneas: «Durante muchos años se han elaborado diversas teorías de la conspiración, muy imaginativas, asegurando que Napoleón fue envenenado con arsénico por Montolón (uno de sus asistentes militares en Santa Helena) basadas en una supuesta elevada cantidad de dicha sustancia en su pelo. Pero muestras de cabello de muchos otros contemporáneos, como Josefina o el Rey de Roma, mostraban un nivel de arsénico igualmente elevado...».

Lejos de mi ánimo polemizar sobre el asunto, pero no parece lógico despacharlo con tanta ligereza, ya que análisis fiables aseguran que los niveles de arsénico en los cabellos de Napoleón, de 1816 a 1818, eran entre 46, 60 y 95 veces superiores a lo normal, es decir, una proporción de entre un 36 y un 76 por millón (Sten Forshufvud, químico y toxicólogo), lo cual podría resultar mortal. Esto no significa forzosamente que hubiera una conspiración y que se tratara de un asesinato, pues parece que tenía el hábito de tomar cierta cantidad de arsénico para mitigar su depresión, lo cual justificaría su adicción y su resistencia ante porcentajes mortales de tal tóxico.

33.000 cartas

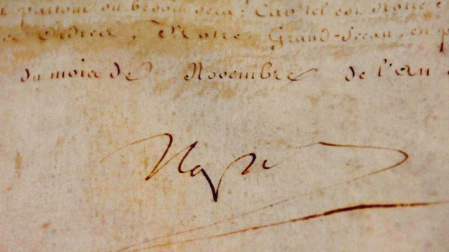

Esa era –y para los revisionistas seguirá siéndolo– la gran incógnita de la figura de Napoleón, porque lo demás, vertiginoso ascenso, asalto al poder, campañas militares y obra político-administrativa, eran ya sobradamente conocidas. Si lo que pudiera desvelarse sobre su muerte –si hubiese algo por revelar– no ha sido abordado aquí y si lo demás ya era conocido, ¿qué aporta esta obra, en la que el autor confiesa haber invertido más tiempo del que el Emperador languideció en Santa Helena? ¿Qué hay de nuevo en las 900 páginas de apretada tipografía y en los tres millares de notas que acotan la investigación? ¿Qué, en su correspondencia –nada menos que 33.000 cartas– que son lo más novedoso de la obra?

Sí, he encontrado algo nuevo. Es poco aparatoso pero revelador para los buenos aficionados a la Historia. La novedad es el hombre, el «testimonio extraordinario de su mente proteica», en palabras del historiador. Esta abundantísima correspondencia con todo tipo de personas (científicos, militares, académicos, artistas, políticos, familiares...) está abierta al investigador desde hace una década en la Fondation Napoleon de París, pero durante siglo y medio no pudo ser consultada y cuanto de ella se sabía era lo publicado por Napoleón III, sobrino de Napoleón el Grande, en 1857, que expurgó cuanto a su juicio menoscaba la figura; por ello, en las biografías tradicionales, el Emperador aparece como un ser perfecto, un estudiante sin tacha, un monstruo de ciencia política y militar desde la cuna.

En esta obra, sin embargo, Napoleón Bonaparte se muestra como un hombre, con sus dudas, sus trapicheos para medrar en lo económico, en lo militar y en lo político; miente como un bellaco para eludir el servicio de guarnición y dedicarse a sus asuntos personales en Córcega; finge enfermedades para evitarse sanciones. Finge para mejorar su imagen ante terceros...

Ya en el poder, por sólo observar un detalle, el grandioso Emperador se comportaba como un pequeño burgués agarrado: los gastos de su casa eran inmensos y, sorprendentemente, intervenía en cuestiones como el chocolate del loro: «Se beben aquí cada día 155 tazas de café y cada una me cuesta 20 céntimos, lo que hace 56.575 francos al año. He cortado el suministro de café, pagando como compensación 7 francos y tres céntimos. Pagaré 21.575 francos y ahorraré 35.000».

Se advierten, también, sus errores de cálculo: en abril de 1808 escribe a Talleyrand (ministro de Exteriores) refiriéndose a España: «A menos que me equivoque, esta tragedia ya va por el V acto; pronto se presentará el desenlace». Se equivocó tanto que años más tarde reconocía que «me embarqué de muy mala manera en este asunto, lo admito (...) La inmoralidad fue demasiado obvia, la injusticia, demasiado cínica, y la suma de todo esto ha seguido siendo muy desagradable». Incluso en los postreros análisis, ya derrotado, achacaba su fracaso final a la guerra en España.

En la obra, en lo referente a nuestro país se aclaran algunas falsificaciones históricas, como la versión clásica napoleónica sobre los sucesos del 2 de mayo en Madrid: Murat informó al Emperador: «La metralla y la bayoneta despejaron las calles» y la Secretaría del Emperador, para eximir a Napoleón de responsabilidades sobre la represión, se inventó una carta en la que éste recomendaba a Murat, a finales de marzo, que fuera comprensible y moderado...

Claridad y emoción

El historiador Andrew Roberts es un reconocido especialista en asuntos bélicos y esa especialización y maestría resplandecen especialmente en la época napoleónica y en las guerras que en ella tuvieron lugar. Para escribir la obra que nos ocupa confiesa que, acompañado por el reconocido historiador militar John Lee, visitó 53 de los 60 campos de batalla en que Napoleón dirigió a sus ejércitos. Y bien que se nota el conocimiento del paisaje, el estudio del terreno y la asesoría, porque sus narraciones bélicas son de lo más notable de la obra tanto por el espacio que reciben como por la claridad y la emoción de sus narraciones. Marengo, Austerlitz, Jena, Eylau, Wagran, Leipzig, Waterloo, constituyen otras tantas pequeñas piezas de historia militar ennoblecida por la calidad literaria de Andrew Roberts.

Y un detalle fundamental en esta obra: la cartografía. Es difícil, incluso para los especialistas, seguir las vicisitudes políticas de las alianzas de la época que aquí quedan perfectamente dibujadas y lo mismo cabe decir sobre la cartografía: el desarrollo de una batalla, por su naturaleza cambiante, es, en todos los casos, confuso y, sin la cartografía aclaratoria, imposible de seguir por mucha virtud literaria que el historiador derroche.