Estreno

Monstruo de dos cabezas

CANNES- Si la ves con el ojo izquierdo, es un «western». Si la ves con el derecho, es una película de gangsters. «Lawless», del australiano John Hillcoat, que ayer se ganó algún abucheo en su pase matinal en Cannes, probablemente de los que piensan que el cine de género no debería colarse en la sección oficial, se pone las lentes bifocales para revestir la típica película sobre la ley seca con un aroma de cine de «saloon» y chupito de whisky. El resultado es más convencional de lo que debería, en las antípodas de «Beyond the Hills», el decepcionante regreso al festival del rumano Cristian Mungiu después de ganar la Palma de Oro por «4 semanas, 3 meses, 2 días» en 2007.

Hillcoat, que ya había colaborado con el cantante Nick Cave en «The Proposition», cuenta una historia de lo más simple: la lucha a cuerpo descubierto entre los hermanos Bondurant, propietarios de una fértil destilería de alcohol clandestina en el condado de Franklin, Virginia, y el psicótico agente de policía Charlie Rakes (Guy Pearce). Si el cine de gangsters es un género inequívocamente urbano, «Lawless» le hace morder el polvo para comprobar si resiste el envite. Lo resiste porque sus códigos son invencibles, un poco como le ocurre al hermano mayor del clan Bondurant (Tom Hardy), que no muere ni que le degüellen.

El villano depilado

Hillcoat no es un cineasta transgresor: se conforma con mirarse en el espejo de «Bonnie & Clyde», con filmar la violencia sin ponerse una venda y con introducir alguna nota de color –Pearce se depila las cejas para que su villano sea pura caricatura– para animar el cotarro. Por mucho que diga Hillcoat que le interesaba retratar la América de los años veinte como reflejo de la de ahora mismo, su película sólo funciona como aplicado ejercicio de género.

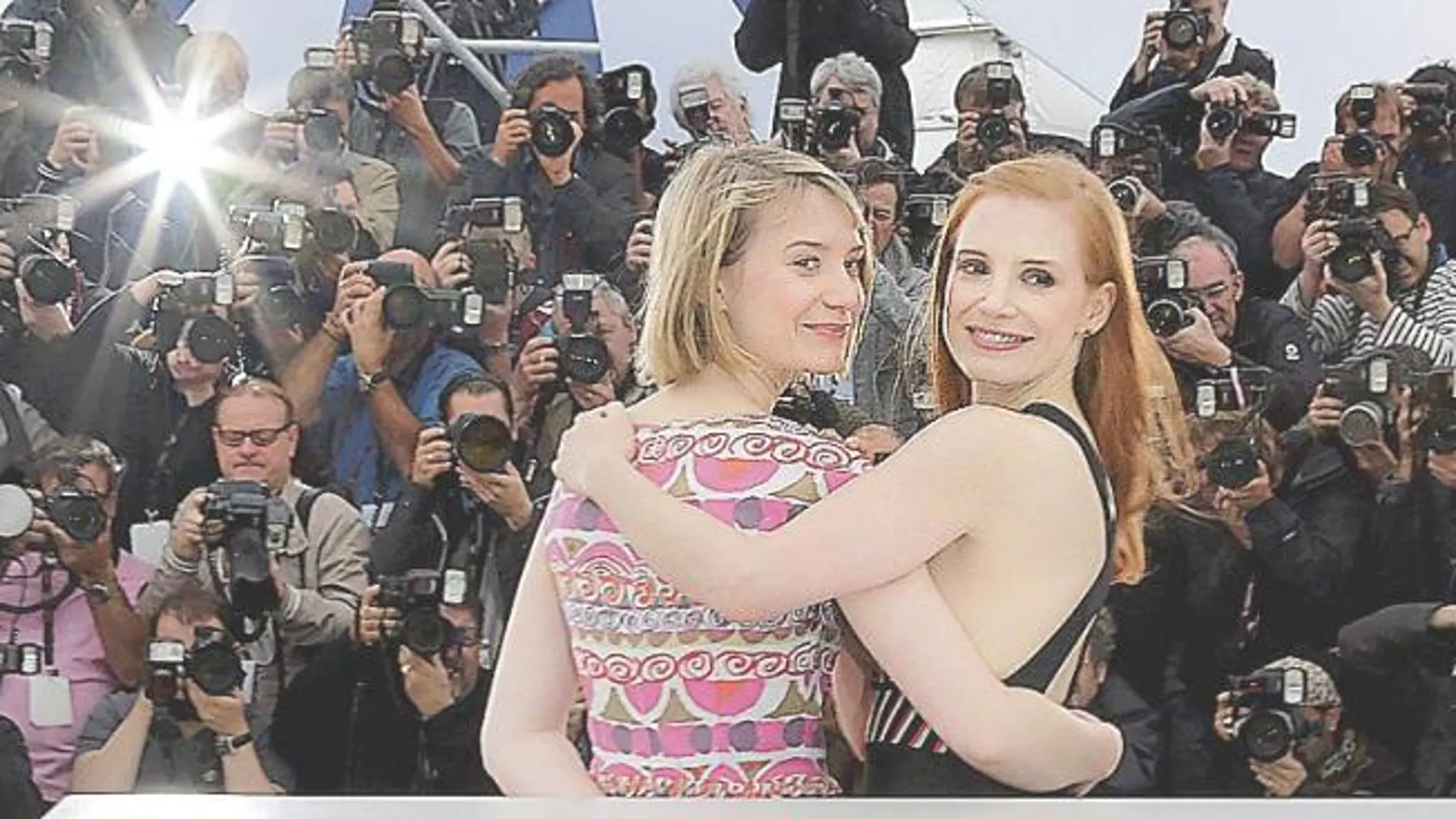

Como «4 meses, 2 semanas, 3 días», «Beyond the Hills» es una historia de amor en clave femenina. Mungiu pone el acento en las dependencias creadas por ese amor cuando es sometido a la intolerancia de lo colectivo. La película se desarrolla casi enteramente en un monasterio ortodoxo, marco incomparable que asfixia, a base de fanatismos y supersticiones, el amor que Alina, acogida ocasionalmente por la orden tras su exilio en Alemania, siente por Voichita, una novicia a la que conoce desde tiempos del orfanato en el que crecieron juntas.

La precisión milimétrica de su anterior largometraje, auténtica lección de cómo dominar el «tempo» dramático de la escena, se transforma aquí en divagación panorámica y elogio de la repetición. Encerradas en el ciclo infernal de sus propias pasiones e incertidumbres, las protagonistas se pierden en una cacofonía de gritos y plegarias desatendidas, que saturan dos horas y media. Si la repetición inútil forma parte del drama de los personajes, Mungiu fracasa a la hora de hacerla emerger de forma natural: la pesadez elefantiásica de la película parece fruto de un gratuito acto de autoindulgencia, como si el cineasta pensara que, apabullando al público, se ganara su respeto. «¿No quieres caldo?, pues toma tres tazas», piensa Mungiu. Y en cine, mejor una y bien humeante.

Hijo de papá

¿De tal palo, tal astilla? Averiguar si este lugar común tiene poso de verdad era el objetivo del público que reventó la sala Debussy para ver «Antiviral», el debut en la dirección del hijo de David Cronenberg, Brandon. Imagínense un cuerpo reconstruido con buena parte de la imaginería, entre «gore» y metafísica, del Cronenberg más enloquecido. Aunque falta el talento necesario para que este batiburrillo seudoconspiranoico llegue a buen puerto.

✕

Accede a tu cuenta para comentar