Francia

El Gran Espárrago

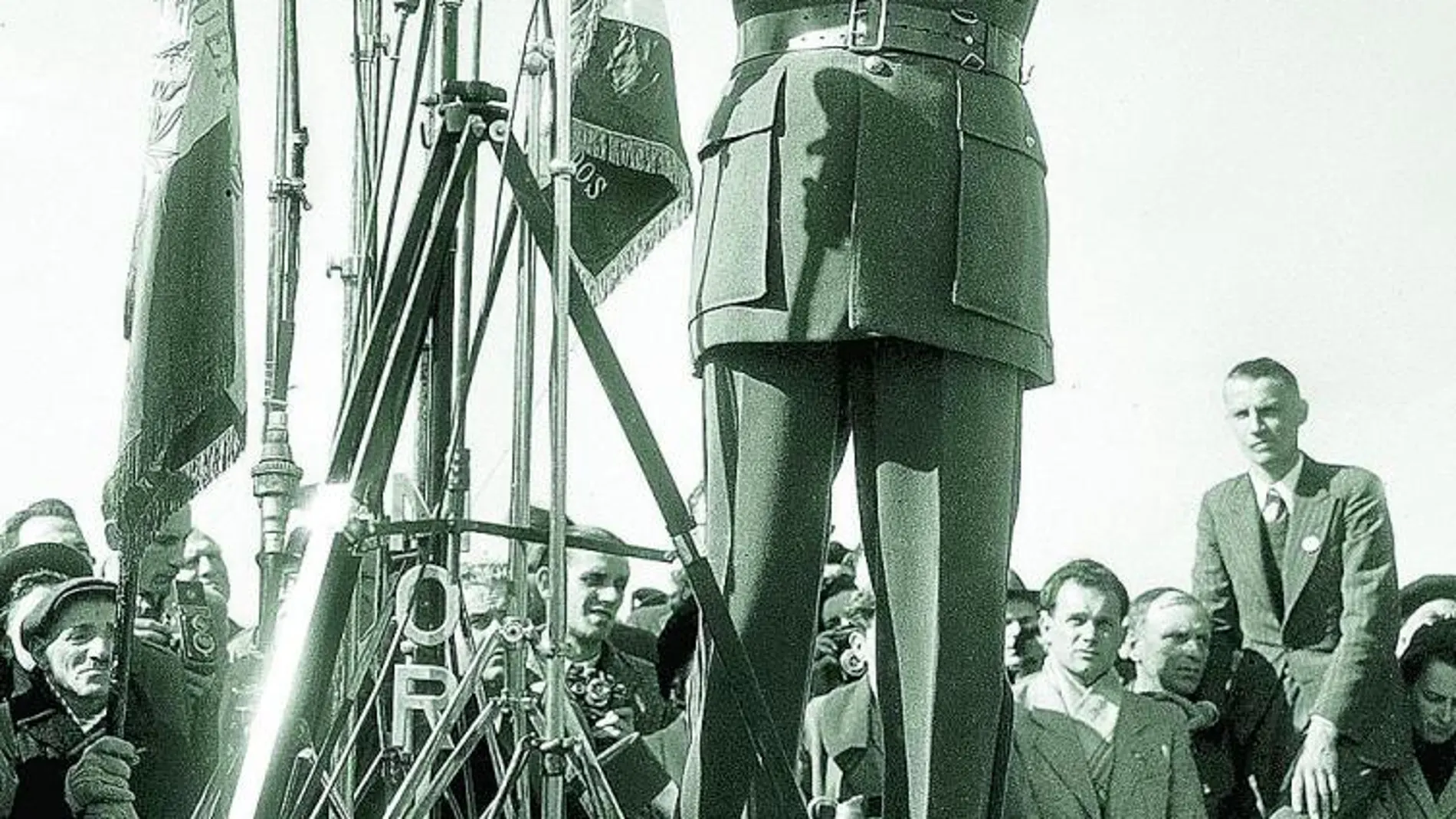

De Gaulle, al cabo un soldado, sabía por aquella enseñanza de Napoleón que los momentos de grandeza siempre tienen un poso triste

De Gaulle, al cabo un soldado, sabía por aquella enseñanza de Napoleón que los momentos de grandeza siempre tienen un poso triste. Alcanzadas las cúspides humanas del orgullo, la resistencia, el honor y la libertad, al héroe de la Francia libre y los discursos en la BBC contra los nazis, lo atropelló el inclemente signo de los tiempos. El «mayo francés» retiró de la presidencia al Gran Espárrago –«La Grande Asperge»– y a últimas vino a dictarse recuerdos en una gira de Paradores españoles que le patrocinó Franco. Frisando los ochenta y a un palmo de la muerte, bajó los Pirineos en un Citröen Tiburón negro, con un chófer y un cocinero ocasional, Luis Benavides Monje. En el asiento de atrás, a su lado, todavía aquella mujer, Yvonne Vendroux, a la que había conquistado, veinteañero torpe, tras derramarle una taza de té en el vestido durante una reunión de presentación familiar. Él, hijo de un profesor de filosofía y literatura, y ella, de un industrial de Calais, con la época de juventud pudriéndose en la orilla izquierda del Sena. Herido tres veces durante la Primera Guerra Mundial, estudioso de la Historia Militar, de altos gustos literarios, De Gaulle estuvo llegando siempre tarde a su momento histórico, hasta que la Historia de Francia se rindió y él se llamó al rescate. Su talla emergió cuando ya tenía casi cincuenta años. Alcanzó el poder frente a la humillación del Armisticio de Petain, para quien había estado a sus órdenes. Él representa todo ese ampuloso espíritu galo de igualdad, fraternidad y libertad. Durante su época de gloria quedó dicho que era el único francés con tallaje dinástico suficiente como para vivir en el Palacio de Versalles: rostro del medievo, como un prófugo de Florencia que llegara al campo de batalla del siglo XX. Pese a toda su «mystique», si el general pudiera ser despojado de sus kepis, de sus abrigos, de su voz campanuda, de su oratoria y de su vasto vocabulario francés, se ajustaría a la definición que de él hizo Stalin: «Charles de Gaulle es un tipo sencillo». Precisemos: de gustos sencillos pero de personalidad convulsa. Esquivo, incapaz de dar las gracias y angustiado por la patria, que le servía de compensación psicológica. En 1958, para reconstruir Europa, citó a Adenauer en su casa de campo de Colombey-les-Deux-Églises. Allí, en chez de Gaulle, el canciller abrió sus deseos de reconciliación al calor de una hoguera. El general, que había aprendido alemán leyendo la prensa bávara durante su cautiverio en el campo de concentración de Ingoldstadt, le hablaba en su lengua nativa. Ambos firmaron el Tratado del Elíseo, repararon la maquinaria continental y se pusieron de rodillas en la catedral gótica de Reims para sumar a Dios en la conjura contra el pasado. Durante su mando de once años, el militar reparó también la República Francesa, quiso un país atómico, despreció a la OTAN y se enfrentó a la pérdida de Argelia. Siempre con un sentido del poder hondo, íntimo, sombrío y familiar. Mientras estaba cabalgando la Historia, encaraba dramas personales con la misma frialdad y determinación. Al morir Anne, su hija Down, le dijo a su mujer: «Ya es como los demás». La niña era su principal devoción.

✕

Accede a tu cuenta para comentar