José María Marco

PSOE: La fidelidad a los orígenes

El radicalismo del PSOE de Pablo Iglesias marginó al partido de la vida política y bloqueó su acceso a las instituciones. En el socialismo siempre ha prevalecido el recelo hacia la nación, que nunca han dejado de ver como algo reaccionario

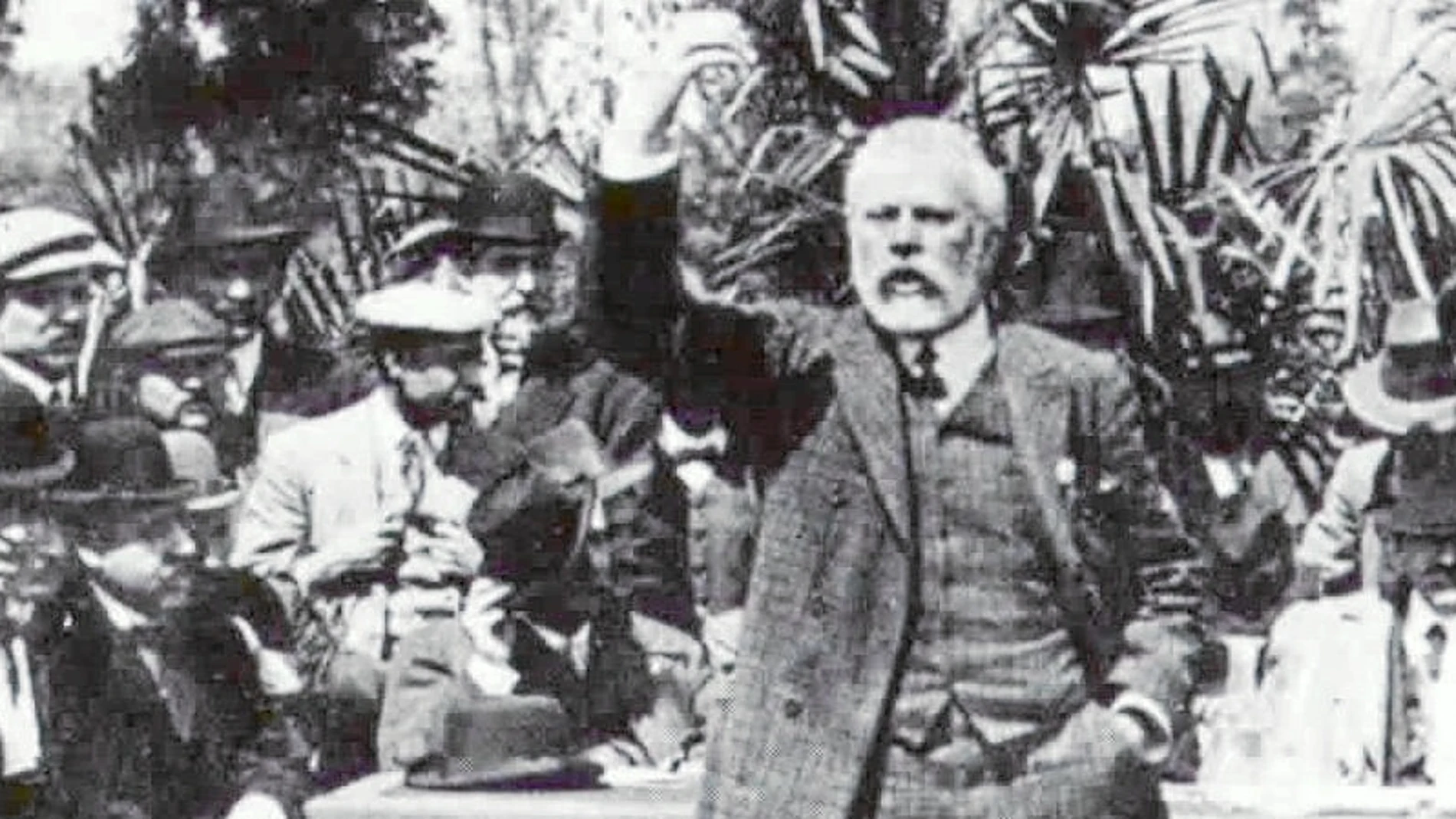

El PSOE fue fundado en Madrid, en 1879, al amparo de la legislación liberal de lo que conocemos como Restauración, es decir la Monarquía constitucional. Desde el primer momento hubo diversidad de pareceres acerca de la estrategia que debía adoptar. Un grupo preconizaba la colaboración con otras fuerzas políticas, lo que habría llevado al PSOE a empezar a integrarse en el régimen liberal y a intentar democratizarlo desde dentro. Prevaleció la opción del fundador, Pablo Iglesias, que se negó a cualquier colaboración con los «burgueses».

Contra la democratización del liberalismo

El PSOE no se proponía mejorar la vida de los trabajadores, ni contribuir a la modernización de la política española. Para los socialistas, el régimen liberal, como la nación, era una pura y simple mixtificación. El PSOE tenía que dedicarse a un trabajo de pedagogía que hiciera comprender a los trabajadores su naturaleza de clase alienada por el capitalismo y la burguesía: más aún que el partido, la clave era la UGT, el sindicato de clase. Una vez concienciados, o convertidos, los proletarios procederían a hacer la revolución, sin que estuviera muy claro qué era eso.

Aquel socialismo era un sindicalismo rudimentario que marginó al PSOE de la vida política del país y le llevó a competir directamente con los anarquistas, que preconizaban otra forma de revolución, más clara y más atractiva. Así que el radicalismo pseudorrevolucionario del PSOE les llevó a retroceder ante los anarquistas y bloqueó su acceso a las instituciones. No alcanzaron las Cortes hasta 1910, cuando el único representante del PSOE –el propio Pablo Iglesias– llegó al Congreso de los Diputados gracias a los votos republicanos, y se estrenó amenazando a Antonio Maura.

Con su automarginación, el PSOE contribuyó a hacer imposible la reforma democratizadora del régimen liberal. Los demás partidos socialistas europeos siguieron la línea opuesta y cuando los socialistas españoles seguían extraviados en su radicalismo, aquellos contribuían a gobernar sus respectivos países, como ocurrió en Francia y en Gran Bretaña.

1923-1929. La dictadura regeneracionista

No es de extrañar que cuando el general Primo de Rivera acabó con el régimen constitucional, el PSOE aceptara colaborar con él. Como el general no era un revolucionario, no se esforzó en crear un sindicalismo propio, que tal vez hubiera hecho posible el surgimiento de un movimiento fascista en nuestro país. Lo que hizo fue llamar a la colaboración de los socialistas-ugetistas. Éstos –como el propio dictador– vieron la oportunidad de acabar con los anarquistas, lo que aumentó el fervor colaboracionista. En realidad, tanto Primo de Rivera como los socialistas compartían la desconfianza y el desprecio hacia la política y los políticos. Los motivos no eran los mismos. Los resultados, en cambio, se parecían mucho.

1933-1936. Frente a la República

No todos los socialistas estaban de acuerdo en colaborar con el dictador. El fracaso del experimento regeneracionista cambió la estrategia del PSOE, que pactó con las fuerzas políticas antimonárquicas el advenimiento de una nueva República. Fue el Pacto de San Sebastián, de 1930. Subsistía una ambigüedad de fondo, sin embargo, porque nadie sabía si la nueva actitud de los socialistas respondía a lo que Ortega hubiera llamado su definitiva «nacionalización», y otros su «europeización», es decir, si el PSOE aceptaba lealmente las reglas de la democracia liberal, o bien si, por el contrario, aquello era una táctica que consistía en utilizar la democracia para acabar imponiendo un régimen distinto. La colaboración la facilitaban los republicanos de izquierdas, que no creían en la democracia liberal y aspiraban a instaurar un régimen en el que sólo tendría cabida la izquierda.

La ambigüedad se despejó pronto, cuando llegó al poder la derecha. En octubre de 1934, los socialistas se embarcaron en una intentona revolucionaria antirrepublicana que dinamitó las bases, muy frágiles, del nuevo régimen.

Frente a la revolución

La victoria electoral del Frente Popular y el golpe de Estado de unos meses después colocaron al PSOE en una nueva situación. Aunque no quería hacerlo, al fin tuvo que asumir el poder. Fue en septiembre de 1936 con el ugetista Francisco Largo Caballero al frente. Entonces los socialistas se vieron enfrentados a un dilema que tensaba hasta el límite su estrategia previa: luchar al mismo tiempo contra los sublevados contra la República bajo el mando del general Franco y luchar también contra quienes aprovecharon la situación para hacer la revolución (otra vez, antirrepublicana) bajo el paraguas del régimen, en particular anarquistas y nacionalistas. La dificultad de la situación llevó a la salida del gobierno de Largo Caballero y a su sustitución por lo que parecía un intelectual enérgico pero reformista, el también socialista Juan Negrín. Negrín, sin embargo, acabó convertido en la marioneta de los comunistas teledirigidos desde la Unión Soviética, que convirtieron la Guerra Civil española en una parte –no demasiado relevante– de la gran estrategia global estalinista. El radicalismo del PSOE había acabado dejando paso a quienes tenían mucho más claro el objetivo revolucionario.

Transición y Monarquía parlamentaria

Después del largo exilio y el eclipse del PSOE y la UGT bajo la dictadura de Franco, los socialistas llegaron a la Transición casi vírgenes. La toma del poder por parte de los jóvenes del «interior» en el Congreso de Suresnes, de 1974, abrió una etapa nueva. Al contrario de lo que hicieron los comunistas, con los que competían por la representación de la izquierda, el PSOE mantendría intacto el programa radical, incluido el republicanismo, aunque adoptaron en la práctica una actitud reformista e integrada. Como la izquierda (y los nacionalistas) eran la clave de la legitimidad de la nueva Monarquía parlamentaria, el PSOE se permitió el lujo, que los electores aceptaron, de decir una cosa y hacer la contraria. Así, por ejemplo, seguían hablando de los pueblos de España mientras respaldaban la indisoluble unidad de la nación española. Felipe González, el nuevo secretario general, encabezó la nueva etapa y forzó a su partido a renunciar al marxismo en 1979, como los socialdemócratas alemanes habían hecho muchos antes.

La modernización no era completa, sin embargo, y en la cultura de los socialistas siguió prevaleciendo el republicanismo, el culto al radicalismo obrerista de Pablo Iglesias, el «abuelo», y sobre todo el recelo hacia la nación, que nunca ha dejado de ser vista por los socialistas como algo reaccionario. La llegada al Gobierno en 1982 cerraba del todo el largo paréntesis antidemocrático y antiliberal abierto por la dictadura. También daba la ocasión al PSOE de modernizarse de una vez y convertirse en un auténtico partido nacional y socialdemócrata europeo. Los socialistas no la aprovecharon. Prefirieron retranquearse en el izquierdismo radical, que sólo el genio táctico y el extraordinario carácter de Felipe González, que asumió el legado pragmático de Indalecio Prieto, logró disimular: se trataba de construir una Monarquía parlamentaria con hegemonía socialista.

Al dejar González la escena, el socialismo español recuperó naturalmente su radicalismo primero y nunca volvió a conseguir una mayoría absoluta, hasta que el 24 de mayo de 2015, un nuevo Pablo Iglesias, casi tan radical como el primero y así llamado en memoria de éste, acabó con cualquier posibilidad de que la logre alguna vez. La historia se cierra en el mismo punto en que se abrió. Hay cosas que no cambian.

✕

Accede a tu cuenta para comentar