Opinión

La novela rural

Tampoco entre las novedades editoriales de este otoño aparece ninguna novela rural, que se cultivó en los años cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo pasado sin demasiados alardes y tuvo en Camilo J. Cela (La familia de Pascual Duarte), Miguel Delibes (El camino, Las ratas, Los santos inocentes, esta última ya de los ochenta) y Jesús Fernández Santos (Los bravos) los más conspicuos representantes.

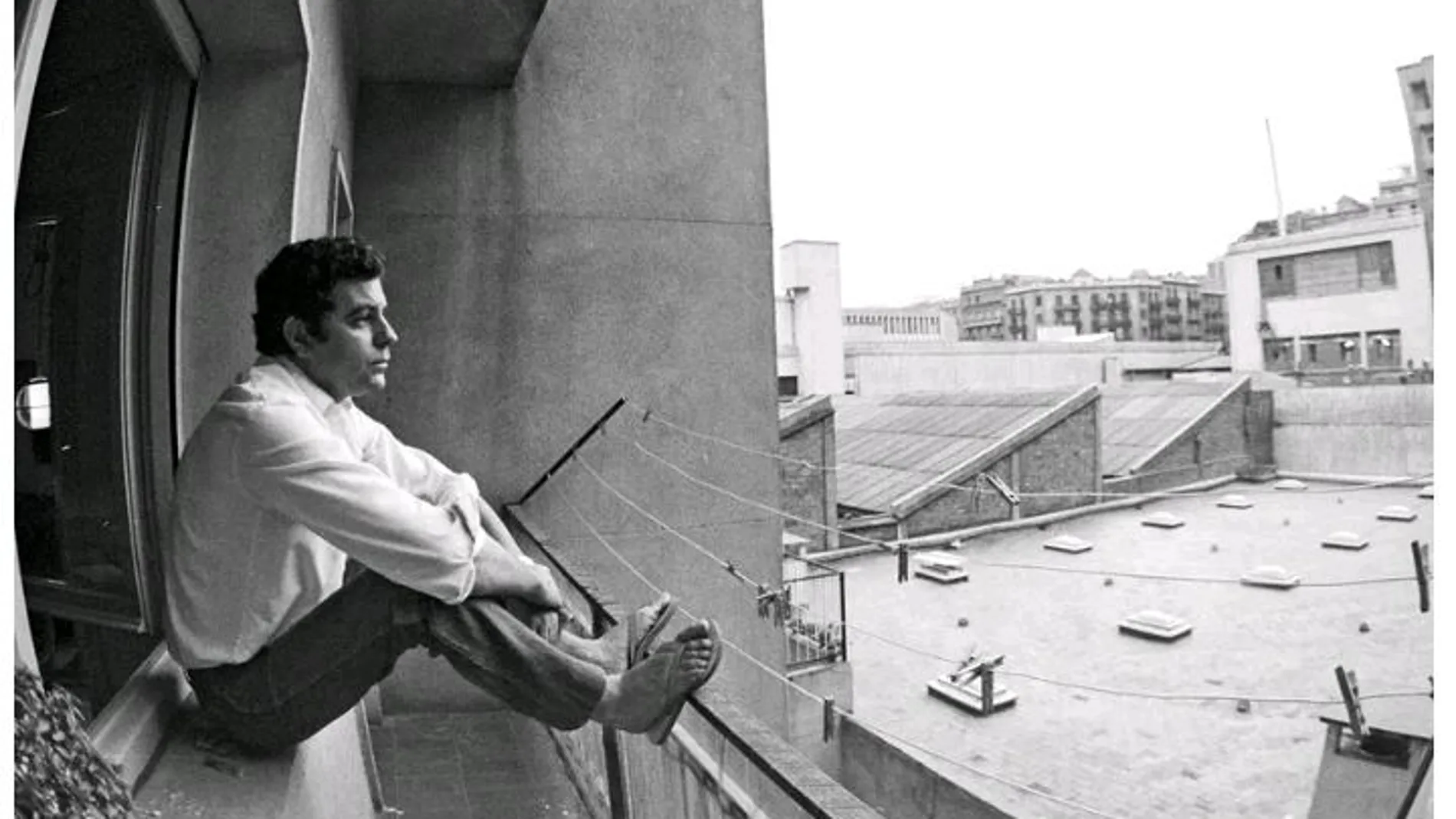

Luego la crítica decretó por nadie sabe qué razones su defunción y empezó a renegar y echar pestes contra los que la escribían, y vino la novela urbana, con especial atención a los barrios y la periferia (Tiempo de silencio, de Luis Marín Santos, Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza, por citar las pioneras), y fue esta bendecida y hasta mitificada, y se quedó la rural a verlas venir.

A lo mejor es que la sociedad española era entonces esencialmente rural, y de ahí que los señores críticos no vieran nada anómalo en que la novela lo fuera también, y que luego, con el trasvase masivo del campo a la ciudad, y preparándose ya el país para llamar a las puertas de Europa, escritores y lectores se sintieran de repente más finos y cosmopolitas, ufanos de su recién adquirida condición de urbanitas, y un poco avergonzados de la que por suerte acababan de dejar atrás. De manera que el pueblo con todos sus atrasos, y la mentalidad y las costumbres campesinas desaparecieron poco a poco de las novelas españolas al cabo de los años. Que se pone uno a repasar los últimos tiempos, de la Transición para acá, y pueden contarse con los dedos de una mano las novelas ambientadas en un marco rural: La lluvia amarilla, de Julio Llamazares; Intemperie, de Jesús Carrasco; Los asquerosos, de Santiago Lorenzo; Un amor, de Sara Mesa…

Y en las mismas se sigue ahora, que no se hace novela rural (el término mismo suena muy antiguo) porque los lectores son ya todos urbanos y los que quedan en el medio agrario viven y piensan y se expresan –requiescat in pace el vocabulario campesino, atropellado por la televisión– como en las ciudades, y lo rural y agropecuario ha desaparecido porque los pueblos o se han ido despoblando (ya no hay escuelas rurales, ni párrocos rurales, ni médicos rurales) o se han convertido en ciudades pequeñas, que ese es el intríngulis de todo: en España ya solo quedan grandes ciudades o metrópolis, capitales de provincia que aspiran a serlo (para lo cual es imprescindible contar con los servicios básicos de aeropuerto, estación de AVE, museo de arte contemporáneo y auditorio musical), ciudades pequeñas que se estiran para ser ciudades grandes, pueblos grandes que hacen todo lo posible por convertirse en ciudades pequeñas y pueblos pequeños con un puñado de habitantes, todos jubilados, o solo un par de viejos, como el que sirviera de escenario a otra de las novelas de Miguel Delibes, El disputado voto del señor Cayo, de 1978, cuando la España vaciada empezaba a ser una realidad, aunque aún no se hablara de ella.

✕

Accede a tu cuenta para comentar

Reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes