Sección patrocinada por

Opinión

Hergé y Tintín, un matrimonio para la eternidad

El universo Hergé, que pivota en torno a Tintín, empezó realmente a consolidarse a partir de 1934

El universo Hergé, que pivota en torno a la figura de su más notable creación, Tintín, empezó realmente a consolidarse a raíz de que en 1934 el veterano editor belga Casterman decidiera publicar los álbumes, concretamente, a partir del cuarto, de este joven reportero que ya había cautivado al público belga con sus andanzas, a lo que vino a sumarse, doce años después, la creación de la editorial Lombard para poner en pie una revista con el nombre del personaje en la que irían apareciendo por entregas sus historias, iniciadas en 1929. A partir de ahí su gloria fue imparable, hasta el punto de que el presidente francés Charles de Gaulle le confesara a André Malraux que su único rival internacional era este chiquillo que vivió todas sus peripecias en el plazo de tres años, de los catorce a los diecisiete.

Que Georges Remi, Hergé, es uno de los grandes clásicos de la historieta universal está fuera de toda duda, siempre que no caigamos en maximalismos, como los que escribieron los brillantes Ramón de España e Ignacio Vidal Folch en aquel canon de la historieta, a la manera del canon literario de Harold Bloom, en el que sostenían cosas como que «sus historietas son las mejores de toda la historia» o que «la línea clara es el modo europeo de hacer historietas». Ni siquiera el propio Hergé se tuvo por tanto, y así le vimos ensalzar muy a menudo la labor de otros creadores, como su compatriota Franquin, el de «Spirou y Fantasio», como envidiable, o por descontado la de su amigo Edgar Pierre Jacobs, el de «Blake y Mortimer», cuyo auxilio fue decisivo, no solo para combatir las acusaciones de colaboracionismo durante la ocupación nazi de Bélgica, sino para rehacer sus primeros álbumes y comprender la importancia poética del color.

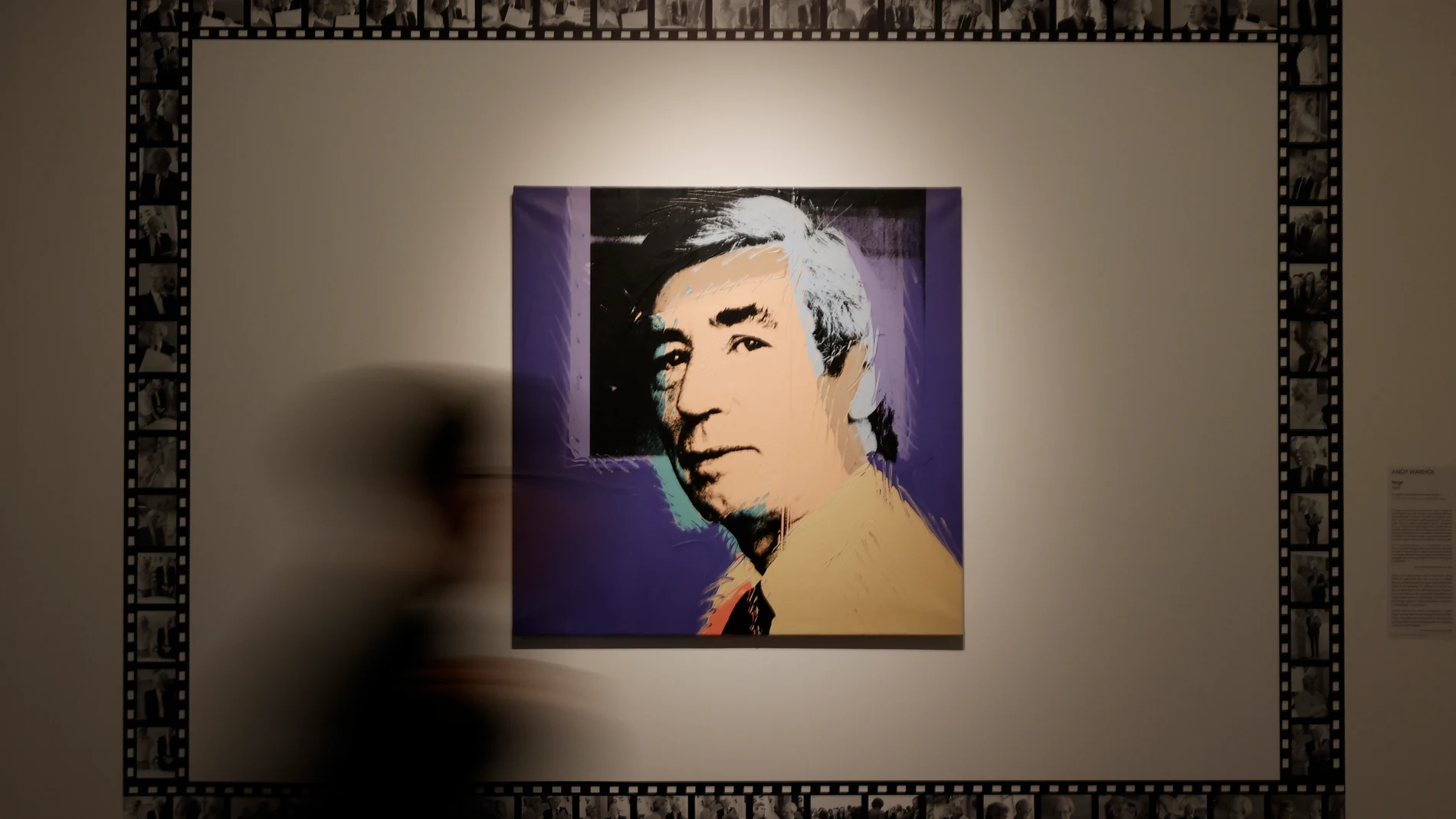

Ni siquiera le podemos atribuir en exclusiva la creación de eso que se ha bautizado como la línea clara, un término que con anterioridad a él se utilizaba para referirse a una serie de dibujantes, no francobelgas, como podríamos presumir, sino alemanes. A propósito de lo cual conviene también que no olvidemos la devoción que el joven Georges sentía hacia Holbein, del que tenía en la pared una lámina, antes de que pudiera empezar a comprar originales de sus debilidades: Magritte, arte primitivo, geométricos o pop (busquen, a propósito, ese homenaje, «Tintin reading», que Lichtenstein le tributó al personaje en 1993).

Ahora bien, ¿qué tiene su personaje y su estética para haber encandilado a generaciones de dibujantes como Tardi, Chaland, Clerc, Floch, Benoit, Moebius, Swarte, Ever Meulen o Taniguchi? ¿O a pintores como Balthus, Télémaque, Bellver, Pelayo Ortega y Dis Berlin? ¿O poetas, como Luis Alberto de Cuenca, que se ha considerado siempre adscrito a «la escuela de la línea clara»? ¿O escritores como Clair o Modiano? ¿O pensadores como Lévi-Strauss? ¿O cineastas como Resnais o Spielberg? Y estoy, compréndanlo, citando solo unos pocos de los que han hecho explícita esa pasión.

Pues, más allá de un componente sentimental, que en muchos casos lo hay, asociado a una infancia para la que cada entrega de Tintín constituía un refugio, hay la sensación de entrever un universo formal de lo absoluto, claro y comprensible, ajeno a las estridencias, en el que solo cabe lo esencial. Un universo del orden que responde a unos valores sólidos y pautados en el que algunos han llegado a entrever la cristalización de la civilización occidental frente a otras propuestas gráficas y narrativas que asociaban a la decadencia (de la que he llegado a escuchar, por ejemplo, que, otra exageración, sería paradigmático Astérix, en tanto apología de lo identitario: esos galos nacionalistas para los que lo fundamental es su aldea).

Y el que su legado perviva tiene mucho que ver con lo anteriormente señalado y con el celo con que su fundación ha conseguido tenerlo encapsulado a salvo de parodias y continuismos que pudieran diluir su primacía. Siempre que busquemos la precisión de una mirada volveremos, entre otros, a Hergé, que, como Conan Doyle con Sherlock Holmes, se sintió muy a menudo preso de su personaje pese al mucho dinero que le proporcionaba a él… y a sus editores.

✕

Accede a tu cuenta para comentar