Historia

El calvario de la reina María Cristina

Era introvertida, le costaba hacer amistades y tenía un temperamento esquizotímico.

Era introvertida, le costaba hacer amistades y tenía un temperamento esquizotímico.

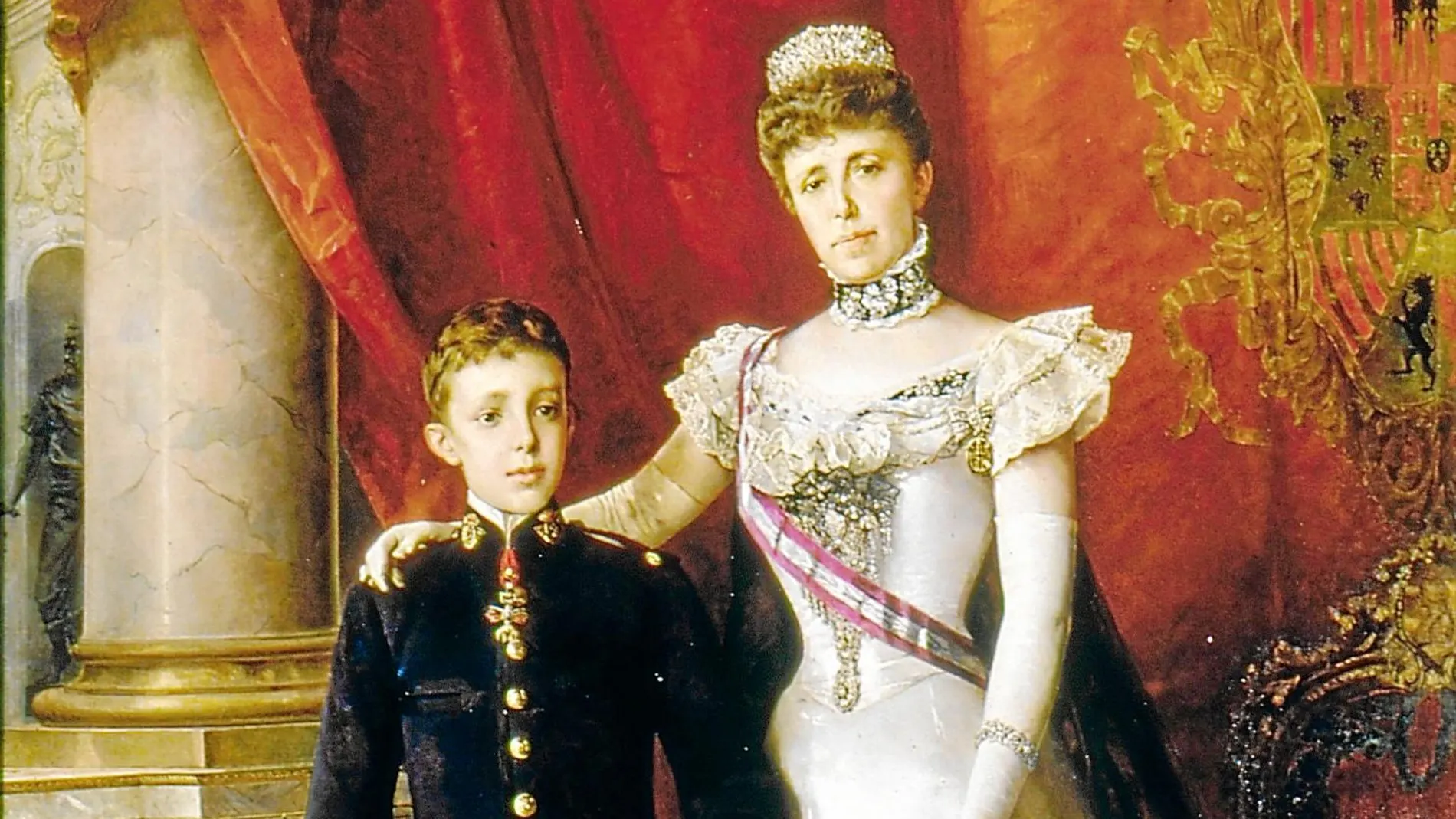

La reina María Cristina de Habsburgo (1858-1929), segunda esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII, es uno de los personajes más desconocidos y complejos de la realeza europea, aunque a veces se crea saberlo casi todo de ella. Conozcamos ahora, por eso, el perfil psicológico de esta archiduquesa de la dinastía de los Habsburgo, convertida en reina Borbón consorte por su matrimonio y más tarde en regente tras la muerte de su esposo y durante la minoría de edad de su hijo Alfonso XIII.

El doctor Manuel Izquierdo, uno de los discípulos predilectos de Gregorio Marañón, hace un análisis retrospectivo de su regia personalidad: «De constitución leptosomática, tenía un temperamento esquizotímico, y era, por tanto, aristocrática, leal, tranquila, seria, delicada, femenina; vivía su vida interior, un mundo individual y privado».

El psiquiatra Vallejo-Nágera explica, por su parte, en qué consistía exactamente ese temperamento esquizotímico, caracterizado por una especie de reserva mental, denominada autismo. Según ese temperamento, la reina María Cristina procuraba aislarse del mundo circundante para vivir más intensamente el mundo interior de sus propios ensueños e ilusiones. La reina era así esencialmente introvertida y poco dada, como tal, a exteriorizar sus sentimientos.

En opinión de Vallejo-Nágera, su autismo se debía a «una susceptibilidad excesivamente delicada, nerviosidad e hiperestesia, que le retraen del mundo como recurso defensivo, porque el esquizoide delicado le hacen sufrir intensamente las impresiones vulgares de la vida cotidiana».

María Cristina era una mujer idealista y romántica, con grandes limitaciones para hacer amistades pero, eso sí, cuando las hacía, eran para toda la vida. El temperamento esquizotímico que la definía era frecuente en los grandes filósofos y matemáticos, en los líricos y en ciertas naturalezas patéticas, románticas e idealistas.

Vallejo distingue entre los ciclotímicos, como Isabel II, y los esquizotímicos, como María Cristina: «Poseen [los esquizotímicos] aquello de que carecen los ciclotímicos: fino espíritu, capacidad de abstracción, idealismo, energía serena y tenacidad: faltánles, en cambio, realidad práctica de la vida, sentimientos cálidos, adaptabilidad al medio ambiente y humor. Para la vida social son preferibles las personas ciclotímicas; para la vida productiva, intelectual, reúnen mejores condiciones los esquizotímicos».

Matrimonio arreglado

Añadamos que Alfonso XII celebró con María Cristina un matrimonio arreglado en busca del heredero legítimo que tanto ansiaba, el cual consiguió in extremis, pues Alfonso XIII era hijo póstumo. María Cristina, según el psiquiatra Enrique Rojas, era «fría y movida por la razón». Todo lo contrario que su predecesora en el lecho nupcial, la reina María de las Mercedes, o la amante regia y cantante de ópera Elena Sanz.

La segunda esposa del monarca no se casó enamorada, pero poco a poco sucumbió a los indudables encantos del rey hasta caer rendida a sus pies. «María Cristina –observa Rojas–, una mujer posesiva, condicionó una situación de celos bastante compleja, pues no era una mujer que se resignase y exigía de su marido no ya el respeto que él estaba dispuesto a ofrecerle, sino cariño».

El psiquiatra añade este juicio final más interesante aún si cabe: «En este orden de cosas, ella no aceptaba la figura de una “favorita” en la Corte, con la que tener que pasar por la humillación de tener que disputarse el amor de su marido. Cuando las relaciones extraconyugales del rey eran excesivamente notorias o prolongadas, la reina intervenía casi directamente en buscar drásticas soluciones para interrumpirlas».

María Cristina tenía encantos de otro tipo. De ahí que el pueblo español la motejase, y con razón, «doña Virtudes». Con apenas doce años conocía, además de los idiomas vernáculos del Imperio, el italiano, francés, inglés y algo de español, y sus estudios no le impedían dedicar muchas horas al arte, pues era muy aficionada a la música y al «bel canto».

Su pasión musical y su deber de reina le hicieron asistir habitualmente a las representaciones de ópera, donde las miradas confluían en ella, sintiéndose observada por el público curioso que escudriñaba en su rostro la huella del dolor íntimo provocado por los celos.

Nadie como el conde de Romanones supo plasmar el tormento interior de la reina durante las representaciones: «Se necesitaría la pluma de un Stendhal para describir el combate silencioso que se libraba a diario en el palco regio, lucha ante todo de la mujer consigo mismo, la más dura que puede mantenerse; nada se traslucía al exterior, porque los celos suponen conceder cierta beligerancia a la amante, y esto no lo podía otorgar la soberana. Con ímprobo esfuerzo sujetaba las lágrimas y se mantenía serena e indiferente». Una roca por fuera.

La soberana que fue abadesa

El 10 de octubre de 1876, el emperador austríaco Francisco José había nombrado a María Cristina abadesa del imperial y real noble convento de Damas del Alcázar, en Praga. Esta institución, fundada por la emperatriz María Teresa, no tenía carácter monástico, por lo que sus miembros podían contraer matrimonio o ingresar en una orden religiosa. Acordado el regio enlace con el rey Alfonso XII de España, el emperador austríaco dispuso que María Cristina renunciase a la dignidad de abadesa. Era indudable que la reina María Cristina no simbolizaba ni mucho menos el tipo de mujer por el que Alfonso XII suspiraba. Al rey le gustaban a rabiar las mozas bien metiditas en carnes, importándole muy poco que se vistiesen o no en los mejores modistas de París. De ahí que María Cristina tuviese que soportar un verdadero calvario desde su mismo matrimonio, acentuado si cabe más por su propia personalidad.

✕

Accede a tu cuenta para comentar