Sección patrocinada por

Historia

El golpe de Estado de Villacampa que acabó en ridículo

En 1886, se fraguó en la redacción de «El Progreso» un intento de sublevación contra la Monarquía, organizada por la Asociación Republicana Militar

Pi y Margall, Salmerón y Ruiz Zorrilla unidos para un golpe de Estado. ¿Cómo no ilusionarse? Acababa de morir Alfonso XII y todavía no había nacido el heredero. «Emilio, ¿te apuntas?», dijeron a Castelar, que hizo una peineta, a la que los conspicuos republicanos respondieron con un insulto gravísimo: «¡¡Monárquico!!». Era el año del Señor de 1886. Sagasta había formado un Gobierno liberal y convocado elecciones. El país crecía de forma razonable y la gente disfrutaba del estreno de la zarzuela «La Gran Vía», que deslumbró al mismísimo Nietzsche.

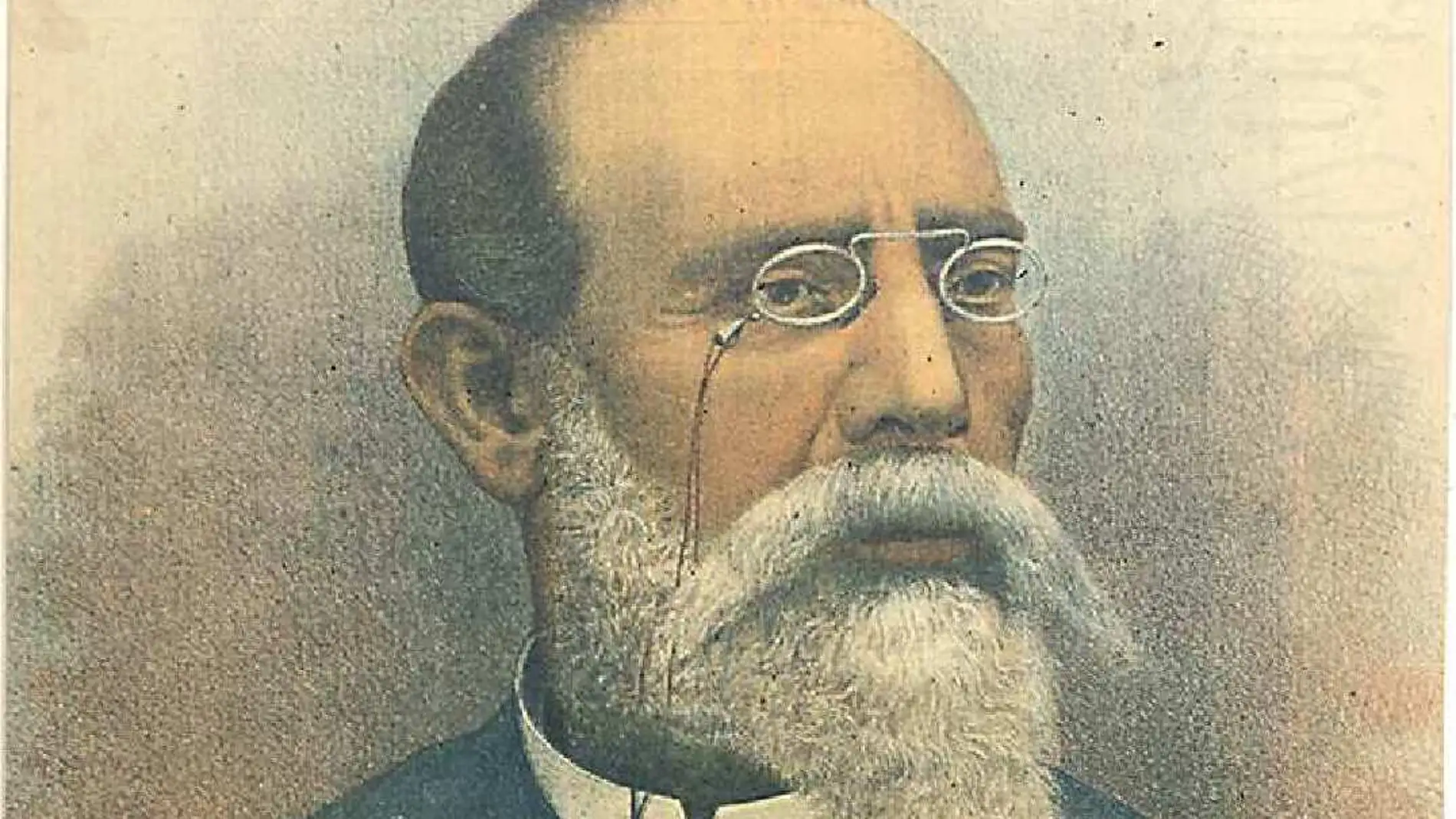

«Intolerable –pensaron los republicanos– esta monarquía nos separa del progreso». «Demos un golpe», dijo el general Villacampa a sus compañeros atusando su larga barba blanca. Estaban reunidos en la redacción del diario «El Progreso». La sala era oscura, con cuatro mesas y una docena de sillas. Una nube de humo de tabaco hacía invisible el techo. Allí había más cruces y fajas que en un cuarto de banderas. Era la Asociación Republicana Militar. «Este es el plan –anunció Villacampa–. Aislamos Madrid cortando el ferrocarril y el telégrafo, y luego atacamos a las fuerzas gubernamentales». «Pero, mi general, Pavía está acuartelado y ya sabe que no se anda con chiquitas. Nos mete un par de cañonazos y luego pregunta», temió uno de los gallardos republicanos. «Ni una palabra, coñe, que parecéis nenazas monárquicas», contestó el golpista.

Villacampa, que vestido de civil parecía un pastor protestante, visitó a Pi y Margall. «Pi, Pi, Pi», dijo el general. «Ya te he dicho que no me hace ni puñetera gracia», contestó iracundo el aludido. El golpista contuvo la risa, tomó aire y soltó el plan. «Bien, muy bien –contestó el sinalagmático federal–. Yo puedo movilizar a los barrios populares de Madrid». Con esa promesa fue a casa de Salmerón. Le abrió la puerta un lacayo con librea, más serio que una necrológica. «¿Está el señorito?», preguntó el general. «Sí, está rezando a Krause. Espere en la salita de la armonía». «¡Sal, merón, sal!», dijo con mucha chispa Villacampa gastando el último chiste de su cargador. El ex presidente de la República apareció con su bata de diario, de un guatiné morado que cegó al militar. «Todo listo. Solo queda Ruiz Zorrilla», anunció. «Será el 19 de septiembre, un domingo. Ve y lleva la buena nueva. Salud y República», dijo Salmerón para despedirse. Dicho y hecho. Cogió un tranvía y se plantó en el telégrafo. «Oiga. Le dicto–dijo al operario–. Querido Manuel: Hemos quedado para dar un golpe el día…», y se detuvo. «¡Ostras! No me acuerdo. ¿Qué fecha me dio Salmerón?», pensó el general mesando su barba para calmarse. «Señor, tengo prisa», dijo un tipo que esperaba en la cola. «Venga ya», espetó una señora blandiendo un paraguas. «Mamá, me meo», soltó un niño. «Ponga Vd. el día 22», se apresuró Villacampa. Y así llegó el telegrama a Ruiz Zorrilla, que paseaba su chistera republicana por París.

Ridículo y engaños

El día convenido, el 19, no el 22, los militares confabulados se reunieron en una sastrería de la calle Preciados, en el centro de Madrid. Allí estaba Emilio Prieto, un conspirador de tomo y lomo. Era domingo y salieron a las 10 de la noche a la calle. Empezaron a gritar «¡Viva la República!» en dirección a Atocha. Se les unió un grupo de chiquillos, que bailaron a su alrededor pensando que eran unos militares ebrios. Llegaron a los cuarteles de Los Docks, en la calle del Pacífico, junto a la estación. «¡Abran la puerta!», gritó Villacampa. Ni caso. «¡Vamos a los barrios populares, compañeros!», exclamó tras el fracaso. Tampoco. «¿Cogemos un tren en Mediodía y vamos a Alcalá?», dijo uno. «¿Tienes un tío allí?», preguntó otro. «No, memo, es para sublevar al cuartel alcalaíno». Villacampa puso orden: «Vale, tú, Prieto, a Alcalá y yo a Vicálvaro». Y fueron corriendo a la estación. Aquello de dar un golpe era agotador. «Que venimos a llevarnos un tren», dijo Prieto al maquinista tomando aire tras la carrera. «Antes debe firmar este papel porque yo no me hago cargo», respondió el ferroviario. Así lo hizo Prieto firmando con un nombre falso.

Llegaron con el tren pero los recibieron a tiros. «Hemos sido engañados», soltó uno. «Yo me piro», dijo otro. Los golpistas se dispersaron. Pavía detuvo a Villacampa y al resto justamente el 22 de septiembre. Condena a muerte y al calabozo. Barajaron escapar por las alcantarillas pero la República no podía mancharse con el lodo del camino. Sagasta discutió con su gabinete. «¡Que les corten la cabeza!», gritó Gamazo, ministro de Ultramar. «Lo mejor es que al ridículo de su golpe se una la magnanimidad de la Regente. Así no habrá mártires», abogó Montero Ríos. Y así fue. A las siete y media de la tarde, a punto de confesarse, entró el general Blanco para decirles: «Su majestad indulta a ustedes. ¡Viva la Reina!».

✕

Accede a tu cuenta para comentar

Reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes