Historia

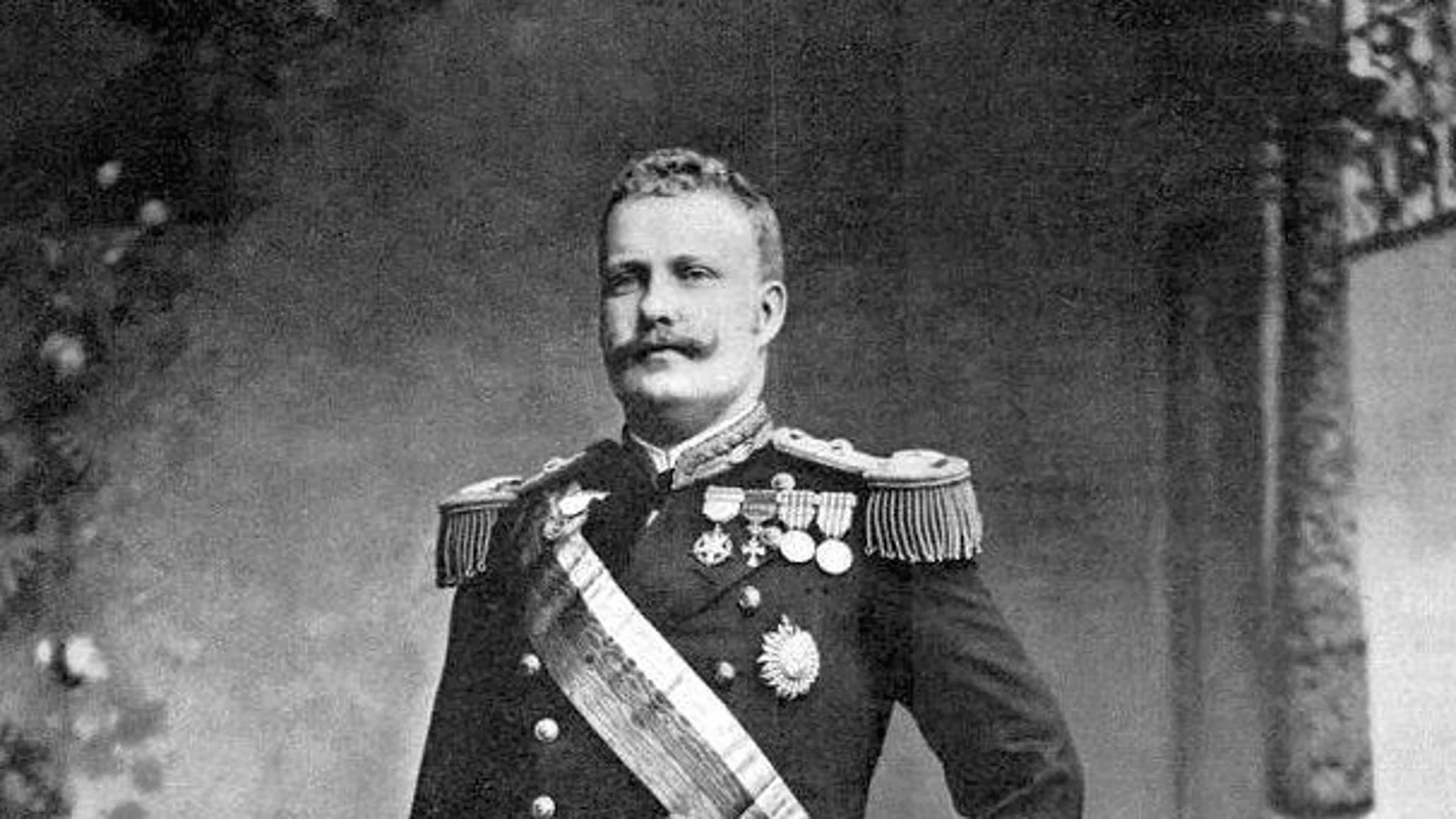

El increíble regicidio de Carlos I de Portugal

El primer día de febrero de 1908, unos encapuchados abrieron fuego contra el carruaje que trasladaba a la familia real lusa y acabaron con la vida del rey y de su heredero.

El primer día de febrero de 1908, unos encapuchados abrieron fuego contra el carruaje que trasladaba a la familia real lusa y acabaron con la vida del rey y de su heredero.

La historia de Portugal cambió para siempre el fatídico sábado 1 de febrero de 1908. La familia real había regresado a Lisboa aquella tarde, procedente de Villaviciosa. Un enorme gentío se agolpaba, mucho antes de la hora señalada, en la plaza del Comercio y en todas las calles adyacentes al Palacio de las Necesidades, en espera de que el rey Carlos de Braganza y Saboya, la reina Amelia de Orleáns y el príncipe heredero, Luis Felipe, desembarcasen de su falúa y subiesen al carruaje real.

Cuando el conde de Figueiró confirmó que todo estaba listo, el rey preguntó al presidente del Gobierno, Joao Franco, como si en ese momento tuviese una extraña corazonada:

–¿Es seguro cruzar toda la ciudad para llegar a Palacio?

–Por supuesto, Majestad –asintió el dictador.

Pero desde el principio, las cosas fueron de mal en peor. No había más que un coche descubierto, en lugar de los dos que exigían la etiqueta y la elemental prudencia.

La familia real subió, pues, al mismo vehículo, mientras el duque de Oporto montó junto a la portezuela. El monarca tomó asiento en la parte posterior del coche descubierto, a la izquierda de su esposa; los príncipes se acomodaron en el testero: Luis Felipe, frente al rey, y don Manuel, frente a la reina.

La comitiva se puso en marcha lentamente, mientras el numeroso público que ocupaba la plaza del Comercio aclamaba con estruendo a los reyes. Detrás del landó real iban los coches de la Casa Civil, de los dignatarios de servicio.

Cuando el carruaje llegó casi al centro de la plaza, algunos distinguieron a unos hombres embozados en sus capas que apuntaban con sus carabinas a la familia real y hacían fuego sobre ella. Lo que sucedió en aquel instante fue casi indescriptible. Los testigos que pudieron contarlo luego aseguran que se oyó un grito espantoso, seguido del alarido de la multitud y de un caos generalizado.

La gente echó a correr sin rumbo, atropellándose. Todo el mun-do pidió auxilio desesperadamente. Mujeres y niños fueron pisoteados, heridos por todo aquel gentío que, preso del pánico, intentó abandonar la plaza como si huyese de un gigantesco barco a punto de hundirse en el océano. Poco antes, un muchacho logró romper el cordón de curiosos, avanzó rápidamente y, con un pie en el estribo del coche real, disparó su pistola sobre el rey. El príncipe sacó su revólver y la reina trató de rechazar al asesino con su inofensivo ramo de flores. Entre tanto, un hombre de larga barba y ancho capote consiguió aproximarse también; con la rodilla hincada en tierra, apuntando al príncipe con su carabina, le derribó de un tiro.

Instantes después, el rey y su heredero yacían en el suelo del carruaje, víctimas de los disparos. El infante don Manuel había recibido otro impacto de bala en un brazo. También el cochero resultó alcanzado, y lanzó los caballos al galope. El terrorista se dispuso a rematar al infante don Manuel; cuando reparó en la presencia de uno de los escoltas, la espada providencial de éste atravesó su cuerpo con el mismo ímpetu que un gladiador romano. Los cadáveres de los asesinos yacían todavía en el suelo empedrado de la plaza cuando el regio landó entró, a galope tendido, en el Arsenal de la Marina, el edificio público más próximo a la plaza del Comercio.

El terror de Amelia

Un cadáver agujereado y otro cuerpo agonizante, por los que manaba la sangre a borbotones, habían sido zarandeados en el interior del carruaje durante to-do el trayecto, igual que dos mo-nigotes de trapo. El médico de servicio certificó sus muertes. La reina Amelia de Orleáns, hija de la condesa de París, grabó desde aquel día, en su alma herida, el cuadro horroroso de la muerte. Noches interminables, en las que ella se despertaba sobresaltada, sudando y queriendo ver a toda costa a su esposo y a su primogénito destrozados por las balas. Alguien la escuchó decir: «A los otros no los conozco, pero aquella cara del hombre de las barbas nunca más se me aparta de los ojos».

El misterioso hombre resultó ser Manuel dos Reis da Silva Buissa. ¿Quién habría sospechado que aquel maestro de escuela celoso de su deber, que hacía de la enseñanza casi un sacerdocio, iba a ser capaz de asesinar vilmente a todo un príncipe de Portugal? La policía identificó también al asesino del rey: Al-fredo Luis da Costa, de veintitrés años y representante de una casa comercial en Lisboa.

Pero no por ello las horribles pesadillas de la reina cesaron.

@JMZavalaOficial

✕

Accede a tu cuenta para comentar