El desafío independentista

Historia de la «saga-fuga»

El actual callejón sin salida en el que se encuentra Cataluña hunde sus raíces políticas en un pasado que se remonta hasta la misma Transición.

El actual callejón sin salida en el que se encuentra Cataluña hunde sus raíces políticas en un pasado que se remonta hasta la misma Transición.

Ésta es la historia de un largo desencuentro, que ha culminado con los episodios de ruptura promovidos en los últimos tiempos por las fuerzas nacionalistas en unión con los populistas radicales y que han alcanzado su punto de aparente –sólo aparente– no retorno ahora, con el rechazo de la Constitución y el Estatuto en unas bochornosas sesiones del Parlament, el falso referendum del 1 de octubre, la huelga revolucionaria del día siguiente y la probable e inútil declaración unilateral de independencia. Se ha llegado al punto de ignición de la crisis, lo que ha obligado al Rey a hacer un llamamiento público a restablecer el orden constitucional en Cataluña.

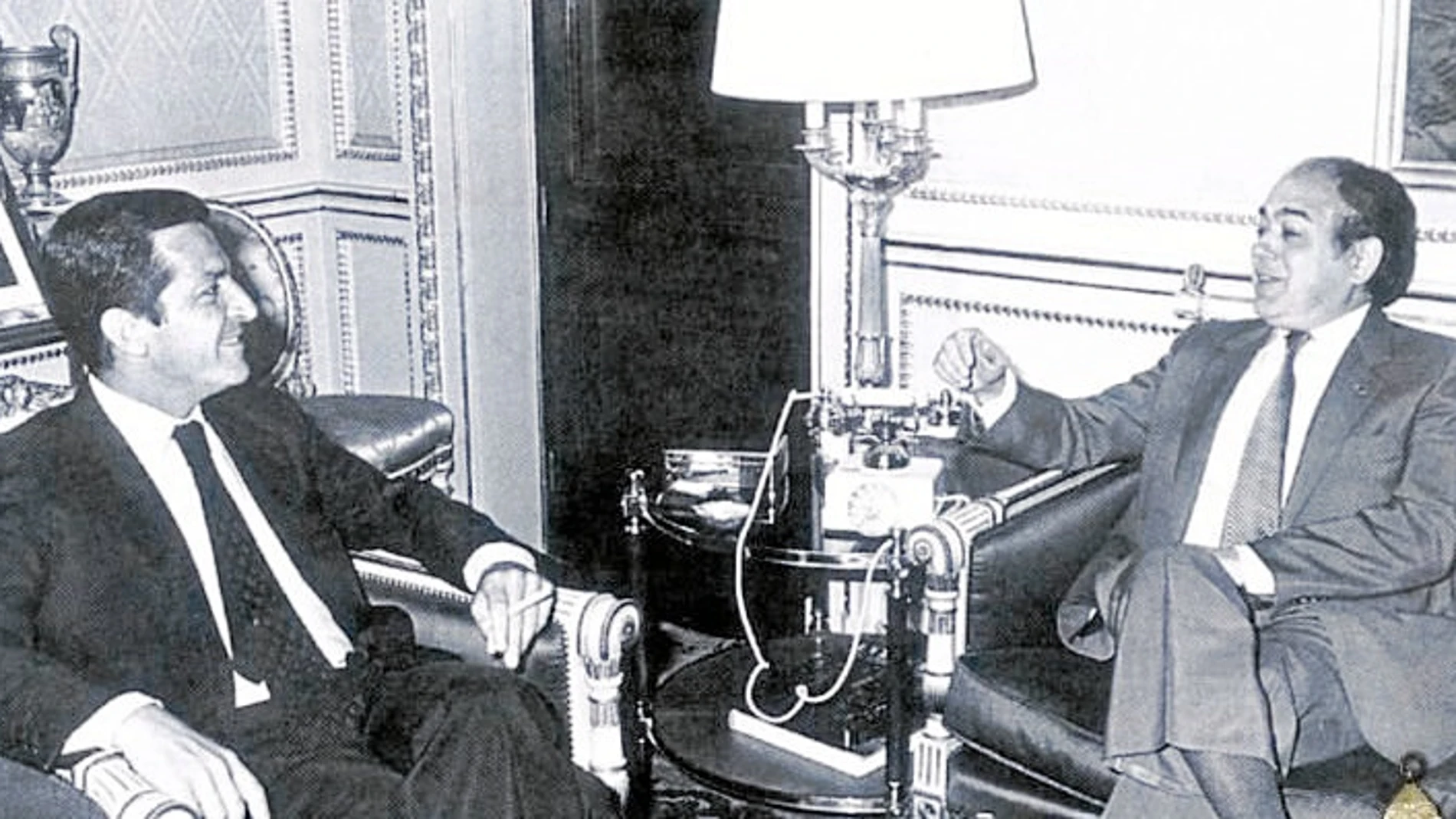

Pero el desencuentro, como trataré de contar, viene de lejos. Un fallido intento de desconexión con España ocurrió ya durante la República con Companys. Ortega y Gasset vio entonces con lucidez que no había solución y que había que resignarse a la «conllevanza» del irresoluble problema catalán. La represión de la lengua y de las instituciones catalanas durante el franquismo dejó un resquemor que ahora rebrota a destiempo. El presidente Suárez nada más tomar posesión se dio cuenta de la necesidad de enfrentarse al problema y, en un meditado gesto de audacia, restableció la Generalitat y trajo del exilio a Tarradellas para ponerlo al frente de la misma. Esto ocurrió entre el clamor popular. Luego, en la elaboración de la Constitución, con el catalanista Miquel Roca entre los «padres» de la misma, todo fue conformidad, sin grandes estridencias. En un almuerzo en la Moncloa con el mismo Roca y con Jordi Pujol, Suárez accedió, después de resistirse mucho, a que el término «nacionalidades» figurara en la Constitución. Los dirigentes catalanes no pidieron entonces nada más. Con eso tenían bastante para sus planes. Ni siquiera exigieron un régimen fiscal especial como los vascos y navarros. En realidad, lo rechazaron.

La Constitución fue aprobada en referendum el 6 de diciembre de 1978 con el 91,09% de votos favorables en Cataluña, el porcentaje más alto, con Andalucía, de toda España. Y el primer Estatuto de autonomía tampoco creó serias discrepancias. Los catalanistas consiguieron lo que querían. Como la negociación se prolongaba, una mañana se presentó en la Moncloa Maciá Alavedra y entró en el despacho del jefe del gabinete del presidente. «Pero, vamos a ver –preguntó– ¿quiere Suárez el Estatuto o no lo quiere?». «¡Pues claro que lo quiere!» –respondió Alberto Aza. «¡Collons, pues entonces vamos a firmarlo ya, que tenemos que irnos de vacaciones!». El 25 de octubre de 1979 el Estatuto de autonomía de Cataluña se aprobó en referendum con el 88,1 por ciento de los votos y una participación del 59,6 por ciento. A esas alturas, el porcentaje de catalanes que se declaraban independentistas era insignificante. Sin embargo, yo le oí aquellos días al ministro Fernández Ordóñez: «El problema de Cataluña a la larga es más grave que el problema vasco». Llevaba razón. Cuarenta años después del restablecimiento de la Generalitat y el autogobierno, el Gobierno de Cataluña y sus socios de la CUP han decidido cargarse el consenso constitucional y el «régimen del 78».

¿Cómo hemos llegado a esto? Paulatinamente el Estado ha ido cediendo competencias y apartándose de Cataluña. Ha llegado un momento en que su presencia es prácticamente inexistente en amplias zonas del territorio, sobre todo rurales. En muchos pueblos se ha convertido en un cuerpo extraño. Con el Estatuto de autonomía en la mano, el nacionalismo gobernante, con Jordi Pujol a la cabeza, ha ido apoderándose de los resortes, no sólo emocionales, sino efectivos, empezando por las escuelas y los medios de comunicación. Ha sido una callada labor de zapa, favorecida por los distintos Gobiernos de España. A cambio de campar por sus respetos allí, los nacionalistas catalanes servían de comparsa interesada a los distintos Gobiernos de Madrid, convirtiéndose en pieza clave para gobernar. Esto fue así tanto para UCD, como para el PSOE y para el PP. El presidente Felipe González pactó el apoyo de CiU a su política a cambio de echar tierra encima del «caso Banca Catalana», que implicaba de lleno a Jordi Pujol, un político que se ha demostrado corrupto y que, bajo la capa de la moderación, nunca dejó de ser separatista. La complacencia socialista con el pujolismo, las concesiones de Aznar en el «pacto del Majestic» (1996) la insensata aventura de Maragall (2003) con la reforma del Estatuto, la complacencia de Zapatero y el funesto tripartito de Montilla (2006-2010) han conducido a este desbarajuste. Rajoy, con el efímero Calvo-Sotelo, es el menos responsable de la pretendida pérdida de Cataluña. Le han cargado con la pesada mochila, aprovechando la crisis económica y la debilidad de la política nacional, incluido el relevo en la Jefatura del Estado y el período del Gobierno en funciones. Y no ha tenido fuerzas o no ha sabido responder con contundencia al desafío. Eso es todo lo que se le puede reprochar hoy al actual inquilino de la Moncloa.

Esta última crisis, cuyo desenlace, tras la contundente declaración del Rey, empieza a ser menos oscuro, tiene su origen en la estúpida y frívola decisión de Maragall de comprometerse a reformar el Estatuto. Pretendía demostrar a todo el mundo que los socialistas podían alcanzar mayores niveles de autogobierno y afianzar así el encaje de Cataluña en España. Zapatero, ya en puertas de la Moncloa, que ocuparía al año siguiente, declaró solemnemente en un mitin en el Palau Sant Jordi: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán». Ese compromiso arrastró al PSOE a la inanidad y al conflicto interno que se mantiene en esto con Pedro Sánchez. El Parlamento de Cataluña aprobó el nuevo y descabellado Estatuto con los votos en contra del Partido Popular, que inició una desaforada campaña contra el mismo, hasta recoger cuatro millones de firmas. En la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, presidida por Alfonso Guerra, se aprobó por mayoría tras el «afeitado» de algunos de los artículos más polémicos. En 2006 se formó el Gobierno tripartito de triste memoria, con los republicanos y el socialista Montilla de president. Fue el Gobierno que acabó calentando el horno. Y el 18 de junio de 2006 con una participación de menos del 50 por ciento, el nuevo y malhadado «Estatuto Maragall» obtuvo el 73,9 por ciento de votos favorables. La verdad es que no despertó un entusiasmo innenarrable entre el pueblo. El PP, de la mano de Trillo y Sáenz de Santamaría acudieron, llenos de fervor patriótico a presentar un recurso ante el TC, que, ¡cuatro años después!, el 28 de junio de 2010, dictó sentencia, sin unanimidad: recortaba 14 artículos y matizaba otros 27. Ese fue el comienzo de la caída libre de los populares y socialistas en Cataluña y el detonador de lo que, en una escalada irresponsable e irrespirable, de la mano de Artur Mas y luego de Carles Puigdemont, llevados del ramal por Junqueras (ERC) y manejados por la CUP, ha conducido a este callejón sin salida aparente. Lo único indiscutible como se ve, es que la saga-fuga de Cataluña viene de lejos.

✕

Accede a tu cuenta para comentar