Sección patrocinada por

Historia

Reclusión, hambre y tifus

Tras la debacle francesa en Bailén, a la humillación de los derrotados habría que sumar la ordalía a que hubieron de enfrentarse los prisioneros

Si existe una odisea marcada por el encierro, las privacidades, el hambre y las enfermedades, esa es la del prisionero de guerra. Miles de hombres, a lo largo de la Historia, se han visto abocados a los azares de una rendición que no significó el final de la lucha por la supervivencia, sino solo un nuevo capítulo, acaso peor, de la ordalía. Buen ejemplo de ello lo constituye el periplo de los casi veinte mil soldados franceses capturados en la batalla de Bailén por el Ejército español.

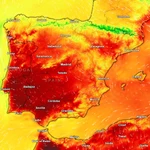

La durísima estancia en la isla de Cabrera, convertida en cárcel al aire libre, fue apenas un capítulo de la amarga experiencia que había comenzado en la sartén de Andalucía bajo el agobiante sol de julio de 1808. El capitán de fragata Pierre Baste, del Batallón de Marinos de la Guardia Imperial, da fe en sus memorias del abatimiento, el cansancio y la sed que se cernían entonces sobre sus hombres: «La inanición de los soldados era tal que, incapaces de sostener sus armas, las arrojaban al suelo y ellos mismos se tendían inmóviles allí».

La rendición de aquellos hombres atrapados, extenuados y sedientos era inevitable. Aunque se les prometió que serían evacuados a Francia, la realidad fue muy distinta, y comenzaron una penosa marcha hacia Cádiz en el proceso de la cual perdieron con rapidez su aspecto marcial. Un edecán del general Dupont escribió: «Las largas filas irregulares de nuestros regimientos parecían procesiones de pacientes indigentes a quienes un incendio ha expulsado de sus hospitales; caminaban lentamente en completo desorden y sin reconocer ninguna disciplina aparte de las culatas de los soldados que formaban nuestra escolta».

En Cádiz les esperaba un alojamiento tan estrecho como insalubre, pero en el que, como mínimo, estaban a salvo de los paisanos. En Lebrija, en diciembre, varias decenas de prisioneros napoleónicos fueron masacrados por los campesinos. Un oficial apellidado Daubon escribió: «En los primeros días de diciembre notamos que los rostros de los habitantes asumían un aire sombrío; lo atribuimos tan solo a la noticia de la entrada de los franceses en Madrid. ¡Fatal confianza!». El párroco del pueblo salvó la vida del general Privé, pero no pudo impedir que los vecinos asesinasen a una quincena de oficiales y a treinta y cinco soldados.

Confinados en pontones

Primero en Cádiz, y más tarde en Portsmouth, los prisioneros de Bailén estuvieron confinados en pontones –viejos buques de guerra españoles– en pésimas condiciones de higiene y alimentación que describe minuciosamente en sus memorias C. de Méry, oficial de los voltigeurs de la Guardia Municipal de París: «¡Así que henos aquí, en los pontones! Ni siquiera estaban provistos de las necesidades básicas; hamacas, mantas, faltaba de todo... El invierno fue muy lluvioso y las frías noches aumentaron nuestro sufrimiento». Lo peor, sin embargo, fueron los parásitos: «Las alimañas pululaban por doquier, ninguno de nosotros no estaba infectado; algunos incluso no podían soportar tal exceso de desdicha. El 9 de febrero, un joven oficial de la 5.ª Legión, M. de C., devorado por los parásitos, se precipitó al mar diciendo: “Adiós, amigos míos, voy a terminar con mi desgracia”». Las epidemias no tardaron en desatarse, en particular el tifus, que se cobró miles de vidas entre las masas humanas hacinadas en buques oscuros y de techo bajo.

Cuando, en 1810, las fuerzas francesas pusieron Cádiz bajo asedio, se tomó la decisión de evacuar a los prisioneros de Bailén como medida de seguridad. Unos pocos afortunados fueron conducidos a las Canarias y otros a Portsmouth, en Inglaterra, pero la mayor parte acabó en la inhóspita Cabrera, donde tuvieron que sobrevivir como náufragos. Henri Ducour, timonier de los Marinos de la Guardia Imperial, escribió que, el día que siguió al desembarco «comenzamos a explorar la isla más a fondo y la atravesamos: no había más que piedras, arena, guijarros, hierbajos y matorrales, y, en medio de este desierto, un campo de trigo». Amén del hambre y la sed, los cautivos tuvieron que enfrentarse a los elementos: «Bajo nuestras chozas de ramitas estábamos a salvo de la humedad de la noche, y durante el día podíamos desafiar a un sol cuyo calor rara vez era templado por las nubes. Pero vinieron abundantes lluvias; y tuvimos que pensar en construir viviendas más sólidas». La disciplina se perdió; algunos hombres se retiraron a vivir en cuevas y centenares perecieron de inanición. Solo una pequeña porción de los prisioneros regresaría a sus hogares tras la caída de Napoleón.

Para saber más...

«Bailén 1808» (Desperta Ferro Moderna, Nº45), 68 páginas, 7 euros

El error de cálculo de Napoleón

La Guerra de la Independencia, o la «úlcera española», como sería bautizada por la historiografía romántica, constituyó uno de los más graves errores de cálculo de Napoleón, que desencadenó el conflicto cuando, a principios de 1808, decidió destronar a los Borbones españoles, sumidos en la disputa entre Carlos IV y el futuro Fernando VII, y reemplazarlos por un hombre de probada lealtad al proyecto imperial francés, su hermano José Bonaparte. Con el pretexto de ejercer como árbitro entre padre e hijo, el corso atrajo a Carlos y Fernando a Bayona y forzó sus abdicaciones. Entre tanto, los ejércitos franceses ocupaban los puntos estratégicos de la Península, donde habían penetrado en noviembre de 1807 para atacar Portugal, aliado de Reino Unido que se negaba a ceder a las presiones francesas. Los acontecimientos escaparon al control napoleónico el 2 de mayo de 1808, cuando, al correr la voz en Madrid de que Murat, comandante de las tropas imperiales en España, pretendía llevarse a Francia al resto de la familia real española, la población se sublevó contra los ocupantes con el apoyo de tropas que se negaron a obedecer al mando galo. La llama de la insurrección se propagó por todo el reino, y, en las diferentes provincias, se crearon juntas de gobierno para organizar la resistencia. Sevilla se convirtió en capital de facto de la España libre, y allí se organizó la fuerza militar que logró la victoria de Bailén el 19 de julio. Este masivo desastre, que puso fin al mito de la invencibilidad napoleónica, demostró al corso que no sería fácil doblegar a los españoles, a quienes consideraba una chusma desordenada y cuyo ejército había calificado como el peor de Europa.

✕

Accede a tu cuenta para comentar

Estío gubernamental