Historia

La verdad sobre la caza y captura de Al Capone

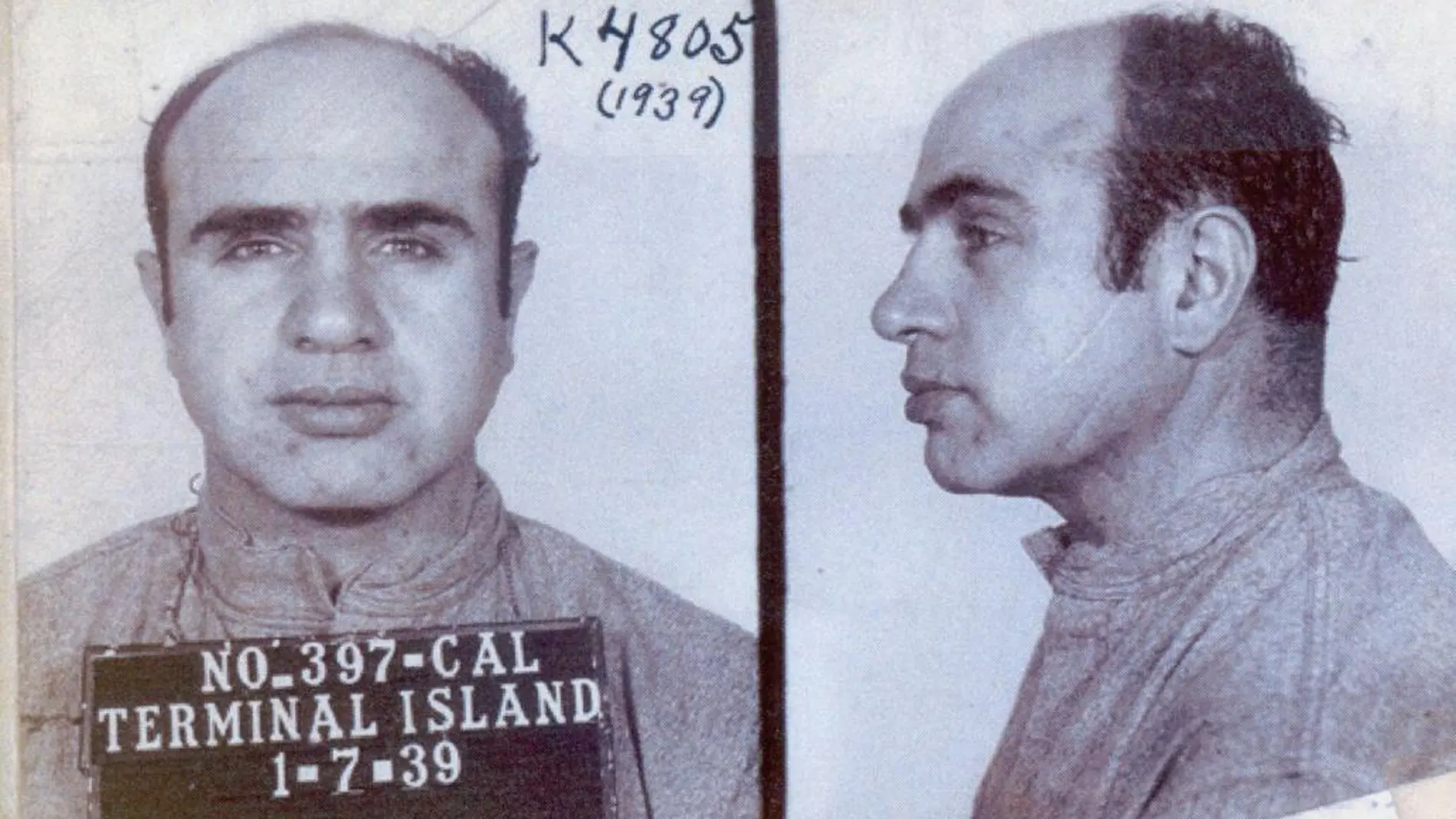

Scarface. El hombre más temido de Chicago, forjó su fortuna al margen de la ley y sembró las aceras de cadáveres. Frank Harris fue el hombre que tuvo el valor de enfrentarse a él y meterle en la cárcel

Scarface. El hombre más temido de Chicago, forjó su fortuna al margen de la ley y sembró las aceras de cadáveres. Frank Harris fue el hombre que tuvo el valor de enfrentarse a él y meterle en la cárcel

Con la detención del «zar del vicio y el crimen» Alphonse Gabriel Capone (1899-1947), apodado Scarface –en castellano, «cara cortada», por la cicatriz imborrable de su rostro tras un tajo de navaja–, la realidad supera con creces a la ficción llevada a la gran pantalla por el cineasta Brian de Palma con su frenética cinta «Los intocables», en 1987. Siempre me ha sobrecogido el minucioso relato del hombre que en última instancia hizo posible su detención: Frank Ha-rris, agente del IRS, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Convertido luego en jefe de la policía secreta de su país entre 1937 y 1946, Harris contó a su sucesor en el cargo, Howard Whitman, cómo lograron atrapar a Capone los «intocables» de Eliot Ness (1903-1957).

Al Capone llegó a estar en boca de todo el mundo. Su terrible currículo de gánster provocaba aspavientos en los rostros de los ciudadanos. Se comentaba que cobraba un porcentaje por cada caja de whisky que entraba en Chicago, en plena vigencia de la «Ley Seca»; que explotaba centenares de tabernas de alcohol clandestinas y de garitos de apuestas hípicas, lupanares, fábricas de cerveza... Todo aquello que oliese a corrupción.

El propio Frank Harris recordaba que el mayor delincuente de la historia reciente de su país tampoco se recataba en alardear de su fastuoso tren de vida: era dueño de un palacio en Florida y derrochaba mil dólares semanales reuniendo a sus aduladores en pantagruélicos banquetes; se paseaba en limusinas de dieciséis cilindros; dormía con pijamas de seda de cincuenta dólares, y encargaba de golpe a su sastre quin-ce trajes a cuadros, a casi ciento cincuenta dólares cada uno, en cuyos pantalones lucía cinturones con hebillas de diamantes.

¿Cómo podían los «intocables», con tan escasas fuerzas, hacer frente al ejército de setecientos hombres que protegían día y noche a su corrupto jefe, provistos de armas automáticas y de vehículos blindados, que para colmo sembraban las calles de Chicago de unos cincuenta cadáveres al año?

Con razón, Harris no tuvo valor para decirle a su esposa Judit, cuando partió de Baltimore para Chicago en 1928, que el tal Curly Brown al que intentaba acorralar por impago de impuestos era en realidad un seudónimo del mismísimo Al Capone. Su agente en Chicago, Art Madden, tampoco le dio la menor esperanza a su llegada: «Probarle a Capone el delito de fraude fiscal es algo así como hacer un embargo en la Luna», advirtió con una expresiva metáfora.

Instalado en un cuartucho sin ventanas y con paredes desconchadas, Harris pasó meses enteros investigando sin ningún resultado. Uno de esos días, supo por un confidente que un reportero del diario «Tribune de Chicago», Jake Lingle, manejaba datos comprometedores para Capone. Visitó al director del rotativo, Robert McCormick, y éste le autorizó a que hablara con su periodista, pero Lingle fue asesinado al día siguiente en una estación de metro.

Pasaron dos años interminables sin que pudiera hacer nada. Hasta que una madrugada, extenuado de tanto repasar sus datos, reparó en la existencia de un paquete envuelto en papel pardusco, apilado en un cuarto adyacente. Cortó la cuerda y halló tres libros de contabilidad, uno de los cuales reflejaba varias columnas de cifras con estos encabezamientos: «Pajarera», «21», «Dados», «Faraón», «Ruleta», «Apuestas hípicas». Eran las anotaciones de un gran negocio con entradas de ingresos de hasta treinta mil dólares diarios; los beneficios netos en sólo dieciocho meses excedían de medio millón de dólares. Aquellos libros se habían incautado en un registro efectuado tras el asesinato del procurador auxiliar del Estado, William McSwiggin, en 1926. Si Harris demostraba su relación con Capone, podría echarle el guante.

A esas alturas era incapaz de borrar de su cabeza el siniestro retrato del gánster: su aceitunada cara regordeta, los labios gruesos y fruncidos, la doble papada porcina y la cicatriz, como un fuerte trazo de lápiz, que le cruzaba el carrillo. Buscó con ahínco al autor de la letra de los libros de contabilidad y dio por fin con Lou Shumway, a quien garantizó pro-tección si declaraba contra su jefe. Poco después, detuvo a Fred Ries, alias «Dumbar», quien también colaboraría.

En otoño de 1931, dos semanas antes del juicio, supo que Al Capone había sobornado al jurado. Lo denunció al juez federal James Wilkerson, quien se limitó a indicar durante la vista oral: «El juez Edwards tiene otro juicio que empieza hoy. Vaya a su sala de audiencia y tráigame a todos sus jurados. Lleve todos los míos al juez Edwards». Al Capone quedó así caput para siempre.

El agente Frank Harris recordaba con especial delectación el día en que detuvo al decisivo testigo Fred Ries, apodado «Dumbar», con ayuda de su compañero Nels Tessem. Para ello, siguieron ambos a un mensajero que portaba una carta urgente para Ries, en la que los altos sicarios de Capone le conminaban a huir a México para eludir la Justicia. Al principio, el detenido se negó a hablar. Pero Harris y sus compañeros sabían muy bien cómo hacerle cantar. Para ello, le confinaron en una celda repleta de chinches durante una semana entera, sabiendo el terror patológico que le inspiraban esos diminutos insectos que le chupaban la sangre taladrando la piel con picaduras irritantes. Harris lo puso a salvo en América del Sur, una vez que Ries declaró ante un gran jurado de Chicago que parte de las ganancias reflejadas en la contabilidad iban a parar a los bolsillos de Capone.

@JMZavalaOficial

✕

Accede a tu cuenta para comentar