Arquitectura

Torre Eiffel, o la amas o la odias (no hay término medio)

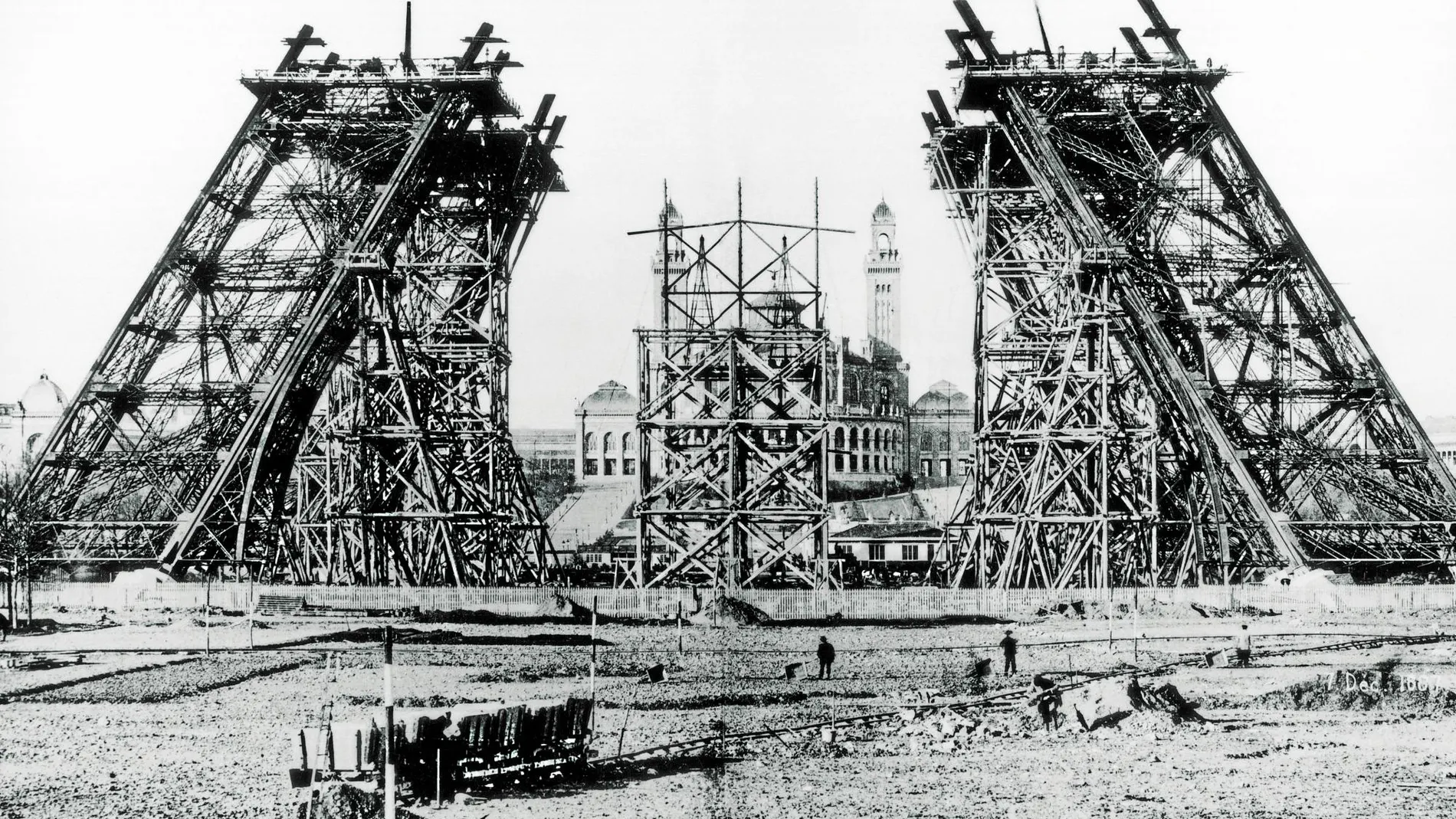

Hace hoy 130 años de que el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel y su equipo de colaboradores terminaran la torre de hierro de 300 metros de altura que lleva su nombre. La Torre Eiffel no solo es el gran símbolo de Francia, sino el emblema mundial del turismo –no en vano, es el monumento más visitado del planeta–, el icono por excelencia del viaje romántico, la imagen que representaría a la Tierra en un museo de símbolos interplanetarios. Millones de personas de todas las nacionalidades consumen, cada año, varias horas de su apretada agenda en París haciendo cola para acceder a la «mejor vista» de la capital francesa. Sin ninguna duda, constituye el súmmum del «turismo de altura» –ese género incomprensible basado en la desproporción demencial entre el tiempo de espera y el tiempo de disfrute: cuando uno llega arriba, está tan fatigado que ni tiene ganas de contemplar el paisaje de su vida. Aunque su fama parezca indicar lo contrario, la Torre Eiffel fue objeto, desde su primer día, de una encendida polémica. Su altura de 300 metros la hacía sobresalir exageradamente por encima del «skyline» del París de finales del siglo XIX. La estética elegida para ella por sus creadores tampoco era la más habitual en la época: en lugar de ocultar su estructura interna la exhibe como si se tratara de un exoesqueleto. Desde entonces, los partidarios y detractores de esta estructura en forma de gigantesca «A» se reparten en bandos muy equilibrados e integrados por igual grado de fanáticos. Sin la Torre Eiffel París perdería su lugar en el mapa, el elemento de mistificación más importante capaz de ser reconocido por cualquier niño de dos años en el lugar más remoto del mundo. Sin embargo, cuando se supera el fervor simbólico y se interrogan los valores estéticos de esta mole, la conclusión a la que se llega no resulta muy popular: la Torre Eiffel es fea, incómoda de ver, impropia de una ciudad que se deshace en centenares de pequeñas calles con encanto en Montmartre y que homologó la altura de sus edificios y palacios en las principales avenidas. En cierta medida, el debate sobre la Torre Eiffel se podría enmarcar dentro de las preferencias que cada visitante o habitante de la ciudad muestra o bien por el París de los grandes bulevares del Barón Haussmann, o bien por ese otro más bohemio e íntimo en el que se gestó la gran revolución de las vanguardias. El «gran París» de los bulevares conduce inevitablemente a la grandilocuencia de la Torre Eiffel; el otro, en cambio, vivirá de espaldas a ella. Mientras el símbolo indiscutible de la «ciudad de la luz» cumple años, el debate sigue vigente. Y lo hace infructuosamente. Porque, en el caso de esta poderosa estructura de hierro, lo emblemático se alzará siempre 300 metros más alto que lo estético.

✕

Accede a tu cuenta para comentar