Tribuna

¡Pobre peregrino sin gloria!

Sentí incluso un escalofrío al intentar imaginar qué pudo haber llevado a Jorge Luis Borges, casi ciego ya, en 1964, a acariciar esa misma columna

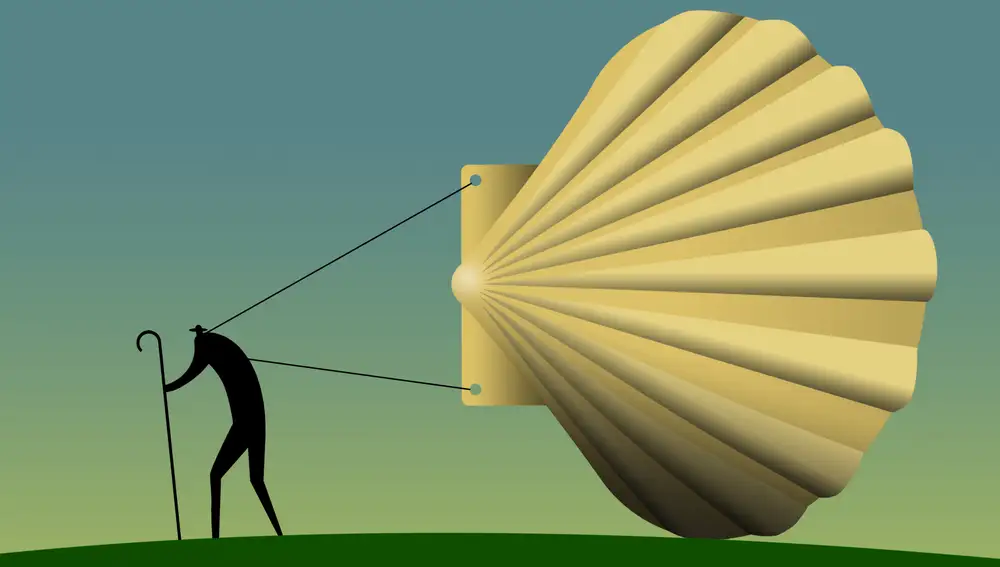

Los peregrinos a Compostela llevan siglos justificando sus viajes al finis terrae con una curiosa historia. Una que sugiere que su camino celebra otro muy anterior, mítico, que tuvo lugar hacia mediados del siglo I. Les dicen que, en aquel tiempo, dos palestinos desembarcaron los restos mortales del apóstol Santiago en Padrón tras un periplo marítimo que los trajo de Jaffa en apenas diez días. Que Santiago había estado ya antes en la península Ibérica predicando a los paganos y que, tras sus ímprobos esfuerzos por convertir a nuestros antepasados, regresó a Tierra Santa donde murió decapitado. Y aunque lo devolvieron muerto a Hispania, la fe cristiana tardaría aún en establecerse en nuestro Occidente varios siglos. Las primeras iglesias no se levantarían hasta seiscientos años más tarde –como la de San Juan de Baños, por ejemplo–, y lo cierto es que hasta bien entrado el siglo IX no empezarían a darse por ciertas esa historia del paso del apóstol por la Gallaecia.

Días atrás, invitado por la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, reproduje en barco aquella presunta última «arribada» de Santiago a Padrón. Tenía curiosidad por reconstruirla. Casi trescientas personas repartidas en dos embarcaciones remontamos el río Ulla entre Vilagarcía de Arousa y el pueblo natal de Camilo José Cela siguiendo una idea se remonta a 1958, cuando el abogado José Luis Sánchez-Agostino decidió navegar a su aire, sin pedir permisos ni apoyos a nadie, para recordar que el «primer camino de Santiago» fue, sin duda, náutico. A José Luis le costó ganarse un hueco en aquella tardoposguerra, pero el empeño fue calando y hoy su ruta fluvial es una celebración de alcance que timonea su hijo Javier. Se trata de un viaje plácido, que trascurre junto a una hermosa colección de cruceiros y que me llevó a una Padrón efervescente, llena de peregrinos que enseguida me empujaron hasta la plaza del Obradoiro, a seis horas a pie de allí.

Yo había estado muchas veces antes en Santiago. La primera fue en 1987, y aún recuerdo la impresión que me causó ascender las escaleras de su entonces oscura fachada occidental y dirigirme al parteluz del Pórtico de la Gloria para colocar mi mano entre las ramas de piedra de su árbol de Jesé. La encajé en la hendidura creada por el mismo gesto de millones de peregrinos antes que yo. El patrimonio entonces se podía tocar. Y el pathos que recibí –la emoción que transmite un lugar o una obra– fue inmenso. Sentí incluso un escalofrío al intentar imaginar qué pudo haber llevado a Jorge Luis Borges, casi ciego ya, en 1964, a acariciar esa misma columna.

Después de aquello, he regresado una y otra vez buscando nutrirme con aquella poderosa energía… pero, poco a poco, lentamente, casi sin darme cuenta, he ido perdiendo esa conexión. Una poderosa razón ha tenido la culpa: el Pórtico de la Gloria ha estado muy enfermo. Los siglos y los peregrinos habíamos embrutecido su granito hasta amenazarlo de muerte. Levantado en 1168 por el maestro Mateo sobre las piedras de un umbral anterior, su representación del Apocalipsis de San Juan ha conmovido a generaciones de caminantes que, tras días o semanas de anhelar la tumba del apóstol, han sentido que estaban cruzando el umbral mismo del Reino de los Cielos. De ese modo, el acto de posar sus yemas en el parteluz y atravesarlo hacia el interior del templo, se convertía en uno de los actos cimeros de sus vidas.

Pues bien: esa conexión, ese pathos, es hoy totalmente inviable. Lo acabo de comprobar. Nuestro celo por conservar el patrimonio ha obligado a las autoridades a aislar el divino parteluz y a cerrar la entrada tradicional a la catedral, hurtando al peregrino el acto sagrado de cruzar su umbral. No hay mala fe en ello. Lo sé. Pero clausurar el Pórtico de la Gloria ha supuesto también quitarle el sentido último a esta obra universal. Así lo sentí cuando llegué de Padrón hace unos días y vi que las puertas que dan a la plaza del Obradoiro estaban cerradas a cal y canto. Y así se lo he hecho saber a algunos amigos implicados en su restauración. «Estás en lo cierto», me dijo uno de ellos, «pero hasta que no se idee algún sistema alternativo de conservación, es necesario mantener el Pórtico parcialmente cerrado para poder controlar las variaciones de temperatura y humedad e ir evaluando como responden las policromías». Mi amigo, profesor de la Universidad de Santiago por más señas, me explicó también que la reciente limpieza del Pórtico había retirado una suciedad de siglos, dejando desnuda la piedra y haciéndola más vulnerable que nunca. «¡Pero algo habrá que hacer!», protesté. «¡Se está privando a los peregrinos de la experiencia más simbólica del Camino!».

De momento, siento escribirlo, no hay manera de conciliar lo material y lo espiritual en Compostela. Es el signo de los tiempos. Y la sensación de tristeza y de lástima que he sentido al culminar mi «camino marítimo» se resiste a abandonarme. Mañana, día de Santiago, mi nostalgia del pathos será insoportable. Aunque intente contemplar el final del camino con oculus cordis, los ojos del corazón, mucho me temo que seguiré pensando que, a día de hoy, se le ha robado la gloria a los peregrinos. Y eso hay que arreglarlo como sea.

Javier Sierraes premio Planeta de novela y autor de «El ángel perdido».

✕

Accede a tu cuenta para comentar