Sao Paulo

La Copa del Mundo frente a la «tormenta perfecta»

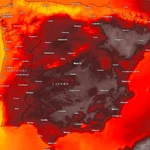

Sólo faltaba que la madre naturaleza se pusiera en contra, y se puso. De pronto, dejó de llover. La peor sequía desde 1931 ha obligado al servicio hidrológico de Sao Paulo, que con sus veinte millones de habitantes es la mayor ciudad de Suramérica, a rascar del fondo de los pantanos el agua lodosa. Pero viene la Copa del Mundo, los turistas y la prensa internacional, y no es cuestión de andarse con racionamientos. Pero, claro, la presión en las conducciones baja y a los que viven en los cerros, que son los más pobres, apenas les llegan unos hilillos. Y los pobres ven que los que viven en cotas bajas –los ricos– se duchan a chorro grueso y, ayunos de la física de fluidos, opinan que el Gobierno de Dilma Rousseff les quita su parte para dársela a los poderosos y a los turistas de los grandes hoteles.

Y, luego, está la amenaza de quedarse sin energía eléctrica. Los ingenieros advierten de que se está tirando de las últimas reservas hidráulicas y que ya es imperativo aplicar restricciones al consumo. Pero, ya saben, viene la Copa del Mundo y no es cuestión de racanear con la luz. El Gobierno ha optado por incrementar las importaciones de gas licuado y subvencionar con 5.000 millones de dólares a las compañías eléctricas para que mantengan los precios bajo control. ¿Y si no llueve? No importa. La cuestión es que la Copa sea un éxito y que Dilma Roussef llegue indemne hasta las elecciones de octubre. Políticas del corto plazo y oportunidad a las que se apunta con entusiasmo todo el que puede. Por ejemplo, en Río de Janeiro se han puesto en huelga los trabajadores de la industria de seguridad privada. Exigen un alza salarial del 10% para compensar una inflación del 6%. Pero es que viene la Copa del Mundo y es ahora o nunca. Cuando se acabe el espectáculo y los periodistas internacionales regresen a sus casas, al Gobierno de Rousseff le volverá a dar igual el número de atracos a sucursales bancarias o a comercios.

Pero es que, además, la Copa del Mundo es la responsable de todos los males: de la corrupción, el despilfarro público y el alza de los precios. Si, hoy, alquilar un apartamento de una habitación en Sao Paulo cuesta 400 euros mensuales –en un país donde el salario medio es de 350 euros–, la culpa es de la Copa del Mundo y no de un cambio de paradigma en los mercados internacionales. Si el precio de los alimentos sube, es por la Copa del Mundo y no porque la devaluación de la moneda brasileña haya encarecido las importaciones. Si la sanidad y la educación están infrapresupuestadas, es porque el dinero se lo han llevado una legión de políticos corruptos, conchabados con las constructoras de los nuevos estadios de fútbol, y no porque la errónea política de estímulos fiscales haya descapitalizado al Estado. Pero no, los males de Brasil vienen de lejos, de cuando Lula da Silva no supo prever el calentamiento de una economía dopada por la demanda de materias primas y alimentos de China, y por los fondos de inversión extranjeros. Una moneda fuerte que abarataba las importaciones, ponía en su sitio a la industria local y mantenía a raya los precios. Pero para salvar a esa industria hubo que atiborrarla de ventajas fiscales y ahora que China no compra como antes, falta dinero. Y las gentes se echan a la calle porque viene la Copa del Mundo y el mundo, por fin, les hace caso. Ahí están los maestros, los conductores del transporte público, los policías, los funcionarios de Hacienda, los vigilantes jurados, los estudiantes, las amas de casa, los vecinos de las favelas tomadas por el Ejército... Hasta que se oiga el pitido inicial y ruede el balón. O a lo mejor, no.

✕

Accede a tu cuenta para comentar