Ciencia

El neutrino, uno más en la familia

En 1956 un tanque de agua colocado junto a un reactor nuclear consiguió hacer visibles los primeros neutrinos. Habían pasado 26 años desde que se habló de ellos por primera vez y, al fin, habían dejado atrás las brumas de historia.

Corrían los años 30 y la física estaba en ebullición. La comunidad se afanaba por entender las sutilezas de la teoría cuántica. Acababa de nacer la cosmología. En apenas unos meses dos experimentos habían ampliado la lista de partículas conocidas con un electrón de carga positiva y unas partículas neutras que vivían dentro de los núcleos. Debía de parecer que todo era posible. Incluso un brillante físico teórico se había permitido el lujo de sugerir que la energía que desaparecía en las desintegraciones beta se la llevaba otra partícula más, de masa minúscula y casi imposible de detectar. Nadie se lo tomó muy en serio, claro. Ni siquiera a él mismo parecía gustarle su propia idea.

¿Nadie? En Italia alguien estaba prestando atención. Suficiente atención como para darle una vuelta a la idea y darse cuenta de que podía funcionar.

Misterios nucleares

Aunque se conocían desde antes del año 1900, las desintegraciones radiactivas todavía eran un poco difíciles de entender. Ahora se sabía que todo lo importante estaba pasando en los núcleos atómicos, que lo que llamamos “radiactividad” son partículas que algunos núcleos expulsan porque eso les permite llegar a estados más estables. Había muchas preguntas relacionadas con todo esto, pero una bastante natural era de dónde salían esas partículas. Y una respuesta igual de natural era que deberían salir de dentro de los núcleos, cómo no.

Por ejemplo, en la desintegración alfa se emitía una partícula que estaba formada por dos protones y dos neutrones. Era, esencialmente, un pedazo pequeño de un núcleo, así que la interpretación era muy directa: en un momento dado el núcleo “perdía un trozo”, y a esto lo llamábamos desintegración alfa. En la desintegración beta, por su parte, la partícula emitida era un electrón. Siguiendo el mismo razonamiento todo el mundo asumía que en el núcleo también habría electrones, y se hablaba de forma natural de “electrones nucleares”.

Pero esta idea tenía un problemilla: los electrones son muy ligeros, y no había manera de confinarlos en un espacio tan pequeño como el núcleo. Y ese “no había manera” no significa que hubiera un problema práctico, que no supiéramos cómo diseñar una máquina para hacerlo, o un experimento para comprobarlo. Lo que quiere decir es que las leyes físicas no permiten algo así. Ningún mecanismo conocido podía comprimir un electrón hasta un tamaño tan pequeño sin romper todo lo que se sabía sobre teoría cuántica. Los electrones nucleares, básicamente, ponían en duda que estuviéramos entendiendo bien los fundamentos de la física. Es en este punto cuando entra en la historia Enrico Fermi.

Fermi era un físico importante, que ya había hecho contribuciones relevantes a la teoría cuántica y que haría muchas más después de esto. Su idea para resolver todo este entuerto era sencilla: si el electrón no podía estar dentro del núcleo quizá simplemente no lo estaba. Tal vez la desintegración beta no consistía en que un electrón escapara del núcleo, sino en que el electrón era creado a partir de lo que había en el núcleo y, entonces sí, se escapaba de él.

La idea no era ningún disparate: lo que se observaba en los experimentos es que el núcleo perdía una carga negativa y escupía un electrón; en el proceso, el núcleo también perdía un poco de masa. ¿Qué quería decir eso de “perder una carga negativa”? Bueno, si hubiera electrones dentro del núcleo sería tan fácil como que uno de ellos se escapase. Pero aunque no los hubiera podían ocurrir cosas equivalentes, cosas que, desde fuera, nos parecerían similares. Por ejemplo, podía aparecer un nuevo protón: una carga positiva que aparece tiene el mismo efecto que una carga negativa que desaparece. Desde luego, esto no era lo que estaba ocurriendo: un protón pesa mucho, y si apareciera uno de repente los núcleos ganarían masa, no la perderían. Pero se daba una situación curiosa: en un mundo en que sólo hubiera protones y electrones no había más opciones que esas dos. O bien electrones dentro del núcleo, que parecía imposible, o protones que aparecen de repente, que era imposible.

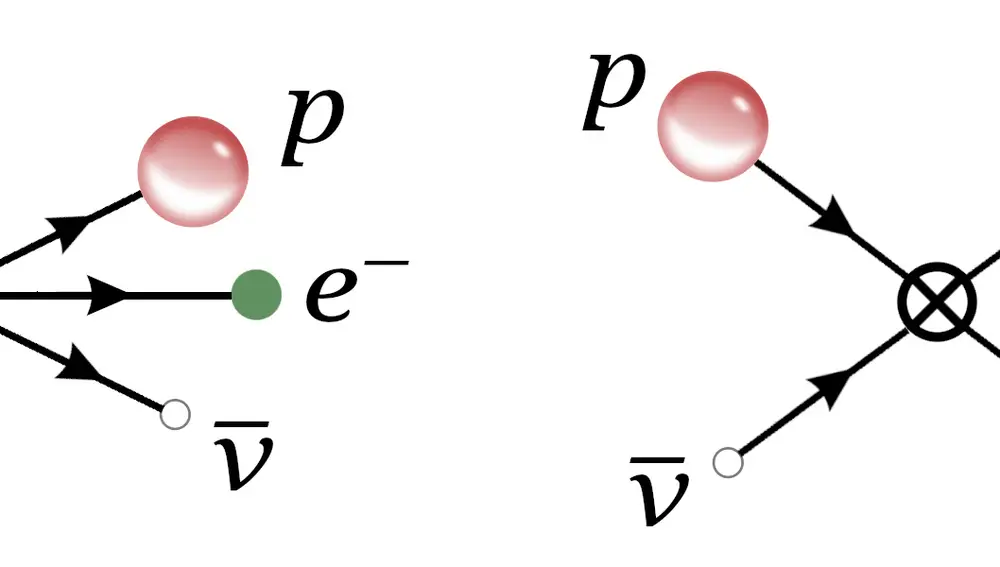

La interacción del neutrino

Por fortuna, en el mundo de 1933 ya había una opción C. Un año antes se había descubierto el neutrón, una partícula sin carga que vivía dentro del núcleo y tenía una masa parecida a la del protón. Con este jugador adicional había otra manera de “hacer aparecer” una carga positiva: nos bastaba con transformar uno de los neutrones que ya teníamos en un protón. Y dicho y hecho: Fermi diseñó una teoría en la que los neutrones podían transformarse en protones a cambio de crear un electrón, para que hubiera carga cero al principio y carga cero al final. De esta forma lograba explicar los cambios que tenían lugar en el núcleo y la emisión de electrones en la desintegración beta sin necesidad de recurrir a electrones nucleares. Buena jugada.

Pero a la teoría le faltaba un elemento más: Fermi necesitaba algo que diera cuenta de la “energía perdida” en las desintegraciones beta. Considerando sus opciones, Fermi decidió incorporar también a la “partícula fantasma” de Wolfgang Pauli. La transformación del neutrón no sólo crearía un electrón, sino también una de estas partículas, que se llevaría la energía que nos faltaba en los experimentos. Pauli había llamado “neutrón” a su partícula, pero como ese nombre ya estaba cogido Fermi la llamó neutrino ‒neutrón pequeño‒ a sugerencia de su colaborador Edoardo Amaldi.

Fermi entendía la creación de electrones y neutrinos en su teoría como un proceso parecido a la creación de fotones en las transiciones atómicas: un neutrón se “relajaba” a un protón emitiendo un electrón y un neutrino. Por lo tanto, el proceso inverso también podía ocurrir: si bombardeáramos un protón con un electrones y un neutrinos lo deberíamos poder “excitar” y convertirlo en un neutrón, exactamente igual que cuando un átomo absorbe un fotón y pasa a un estado excitado. La teoría de Fermi, simplemente, era un poco más complicada, porque para excitar un protón hacían falta dos partículas en lugar de una.

Bueno, eso no es exacto. La recién nacida teoría cuántica de campos permitía también procesos mixtos, en los que un protón absorbe un neutrino, por ejemplo, y se excita a un neutrón emitiendo su carga en forma de la antipartícula del electrón, el positrón. En 1933 todo esto parecía extremadamente especulativo: la partícula de Pauli ya era algo suficientemente esotérico como para que ahora pensáramos en ¿bombardear protones y que emitieran su carga? Eso no era ni ciencia-ficción. Era ficción, a secas.

Y sin embargo, veinte años después eso era precisamente lo que se iba a hacer.

Un reactor nuclear

A primera vista puede parecer que no hemos avanzado nada después de todo lo que acabamos de contar. La teoría de Fermi está muy bien, resuelve algunos problemas, pero sigue descansando sobre la hipótesis de Pauli: que existe esta partícula llamada neutrino que no somos capaces de detectar. Si queremos traer esa hipótesis al terreno de la física hemos de encontrar una manera de demostrar si el neutrino está ahí o no. Y la teoría de Fermi abre esa ventana porque nos da una descripción concreta de la interacción de los neutrinos, algo mucho mejor que “la desintegración beta produce neutrinos”.

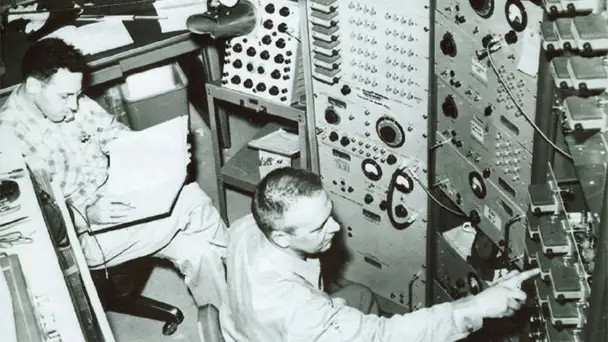

A principios de los años 50 Frederick Reines y Clyde Cowan, dos físicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Estados Unidos, estaban preparados para tirar de ese hilo. Se habían fijado en esa posibilidad que parecía casi ficción: que un protón bombardeado con neutrinos debería transformarse en un neutrón y emitir su carga en forma de un positrón. Tenían una buena idea para observar esa transmutación y sólo necesitaban una cosa: una fuente de neutrinos suficientemente intensa.

Como la interacción de Fermi era la misma en la desintegración beta y en el bombardeo de protones con neutrinos, podíamos saber cuán probable era la transmutación del protón observando cuán probable es la desintegración beta. Un breve cálculo revelaba que la transformación del protón era muy improbable: la mayoría de los neutrinos atravesarían el protón sin producir ningún efecto, y por eso Reines y Cowan necesitaban enormes cantidades de neutrinos. La manera más fácil de conseguir eso era irse a un lugar donde hubiera grandes cantidades de elementos radiactivos, muchos de los cuales emiten neutrinos.

Trabajando en el laboratorio de Los Álamos, sus opciones estaban claras: o bombas atómicas o reactores nucleares. Durante un breve periodo consideraron la primera opción: literalmente, colocar un experimento debajo de una bomba. Pero finalmente optaron por unas condiciones más controladas y decidieron instalarlo cerca del reactor nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur.

¿Cuál era su idea para cazar la transmutación del protón? Sencillo: usar un tanque de 200 litros de agua, y utilizar los positrones como “chivatos” de que la transmutación se había producido. El positrón es la antipartícula del electrón, y en cuanto un positrón y un electrón se encuentran, se destruyen y emiten dos rayos gamma. Reines y Cowan sabían muy bien cómo detectar rayos gamma, así que confiaban en que dos rayos gamma simultáneos y de la misma energía no se les podían escapar.

Por desgracia, había un ligero escollo: hay más procesos que producen positrones, además del choque de un neutrino con un protón; por ejemplo, ciertas desintegraciones beta, que en lugar de emitir un electrón emiten un positrón, y darían una señal muy parecida a la señal del neutrino. Era imperativo encontrar una manera de distinguir la señal buena de los fakes, y ésa fue la idea de Reines y Cowan: usar también el neutrón. Algunos núcleos tienen cierto “gusto” por los neutrones, y si se les acerca uno lo absorben y emiten un rayo gamma. Ésta era la diferencia que necesitaban: buscarían pares de rayos gamma simultáneos seguidos poco tiempo después por un rayo gamma solitario. Ya no había tantas cosas que pudieran darles una señal como ésa.

La transmutación del agua

El agua, además, era muy conveniente para este plan: era barata, esencialmente transparente a los rayos gamma y en ella se podían disolver sustancias que fueran “absorbentes” de neutrones, como el cadmio. Y tenía una ventaja más: en el agua hay mucho hidrógeno, cuyo núcleo está formado por un solo protón. Si un neutrino golpea un protón en un núcleo grande y lo transforma en un neutrón, es probable que el neutrón se quede dentro del núcleo y no produzca ningún rayo gamma. Sin embargo, si el neutrino transmuta el protón solitario del hidrógeno, el neutrón resultante saldrá volando inmediatamente y hay una buena posibilidad de que produzca ese tercer rayo gamma tan importante.

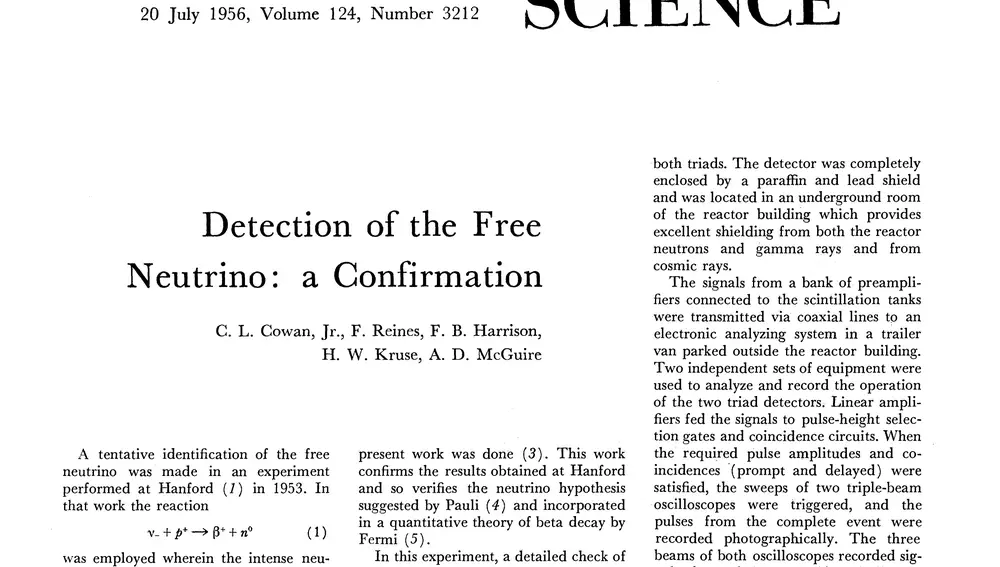

Con todo esto en mente, Reines y Cowan prepararon su tanque de 200 litros de agua, lo rodearon de detectores de rayos gamma y esperaron. Al cabo de unos meses confirmaron que estaban viendo de forma regular varios neutrinos por hora. Para estar totalmente seguros, compararon el número de neutrinos que veían con la actividad del reactor. Comprobaron que, efectivamente, cuando el reactor estaba en funcionamiento veían más señales de neutrinos que cuando estaba parado. Eso era lo que esperaban: cuando el reactor está funcionando produce continuamente nuevos núcleos radiactivos, que emiten neutrinos. Con toda esta información en su poder, sabían que era el momento de anunciarlo al mundo.

Este descubrimiento fue la culminación de un largo camino. Había empezado en 1930, rodeado de un gran escepticismo, y terminaba ahora, con el neutrino entrando por la puerta grande de la ciencia. ¿Terminaba? No tan rápido. Ahora que ya sabíamos cómo cazar a la partícula fantasma íbamos a seguir haciéndolo, buscando neutrinos que vienen del Sol, de la atmósfera, incluso del mismo interior de la Tierra. Y vaya si nos aguardan sorpresas en ese recorrido. Pero ésa es otra historia y habrá de ser contada en otra ocasión.

Este artículo es el segundo en una serie dedicada a la historia del neutrino por su nonagésimo aniversario. Podéis encontrar aquí el primero y el tercero. Manteneos atentos, porque pronto llegarán nuevos capítulos.

QUE NO TE LA CUELEN

- Como la historia del neutrino muestra, la credibilidad de las ideas científicas descansa sobre los experimentos. Por atractiva que sea una idea, si no ha sido puesta a prueba de forma experimental sólo puede ser considerada eso, una idea atractiva.

- Las teorías a menudo dan forma a los experimentos: en ellos se buscan fenómenos sobre los que tenemos intuición gracias a las teorías. A su vez, los experimentos nos permiten descartar teorías erróneas e ir puliendo esa intuición, orientándola en la dirección en la que apunta la naturaleza.

- Un texto de divulgación como éste siempre va a presentar una versión simplificada de las teorías y los experimentos. Para este artículo en concreto hemos omitido muchísimos detalles tanto de la teoría de Fermi como del experimento de Reines y Cowan. Si encontráis cosas que no os encajan la mejor idea es siempre ir a las fuentes.

REFERENCIAS

- Enrico Fermi. Tentativo di una Teoria Dei Raggi β. Nuovo Cimento, vol. 11, artículo nº 1 (1934)

- Clyde Cowan, Frederick Reines et al. Detection of the Free Neutrino: a Confirmation. Science, vol. 124, is. 3212, pp. 103-104 (1956)

- Alex Calogeracos y Norman Dombey. History and physics of the Klein paradox. Contemporary Physics, vol. 40, is. 5, pp. 313-321 (1999)

- Gian Francesco Giudice. Odisea en el zeptoespacio. Jot Down Books (2013)

✕

Accede a tu cuenta para comentar