Viajes

Peligro y exotismo, destapamos el origen de los colores antes de su producción sintética

Hasta la creación de los colores en laboratorios, obtener ciertos tonos era misión casi imposible. Hacía falta recorrer medio mundo, afrontando innumerables peligros, para hacerse con pequeños sacos de pigmento que más tarde se vendían a precios escandalosos.

Robar el color a la naturaleza

Viajar por mero placer es una actividad relativamente actual. Hasta hace pocos años, no más allá de un siglo, viajar a extremos opuestos del globo era una tarea peligrosa, de difícil supervivencia. El turista español, por poner un ejemplo, no solía llegar más allá de Italia. En un tiempo donde los caminos eran lentos y tortuosos, atestados de bandidos, accidentes imprevisibles y la aterradora incertidumbre de no llegar al destino, viajar no era precisamente la mejor forma de relajarse tras un año de duro trabajo en la oficina. Viajar necesitaba, por tanto, un objetivo mayor a las meras vacaciones. Por eso los viajeros era comerciantes, botánicos, exploradores, diplomáticos. Sin una agencia de viajes que les organizase la aventura “con todo pagado”, hombres y mujeres viajaban con la firme misión de descubrir nuevas páginas del mundo a sus patrias. Este encontraba una nueva especie de flor en la lejana selva amazónica, aquél conseguía un tratado de comercio con el rey mogol, o traía nuevos materiales, misteriosos a los ojos de sus compatriotas, desde puntos tan lejanos como el Extremo Oriente.

Uno de los productos más codiciados, más complicados de sonsacar a la madre naturaleza, apenas en manos de hábiles artesanos diseminados por el globo, eran los colores. Sonsacar un color a la celosa naturaleza no es tarea fácil. Pese a estar al alcance de los ojos, en las plantas tiernas, el cielo despejado, la tierra seca, los colores no pueden pasarse con sencillez a un lienzo o la ropa. Si viajásemos a la baja Edad Media, encontraríamos por doquier ropajes de un blanco amarillento que es la lana, marrón, quizás algún verde entre los campesinos más acaudalados, y escalando a las capas altas de la sociedad podríamos encontrar a un vanidoso conde enseñando su capa púrpura a las doncellas. No es casualidad que en cualquier grabado romano se vistan túnicas blancas. Porque exprimir los colores de la tierra para transformarlos en pigmento era extremadamente complicado. Hacía falta viajar, precisamente, tan lejos como nos permita el azar de la supervivencia, antes de traer a la propia tierra ese nuevo pigmento por el que la corte se peleará para teñir sus ropas.

Arriesgar la vida por un gramo de color azul

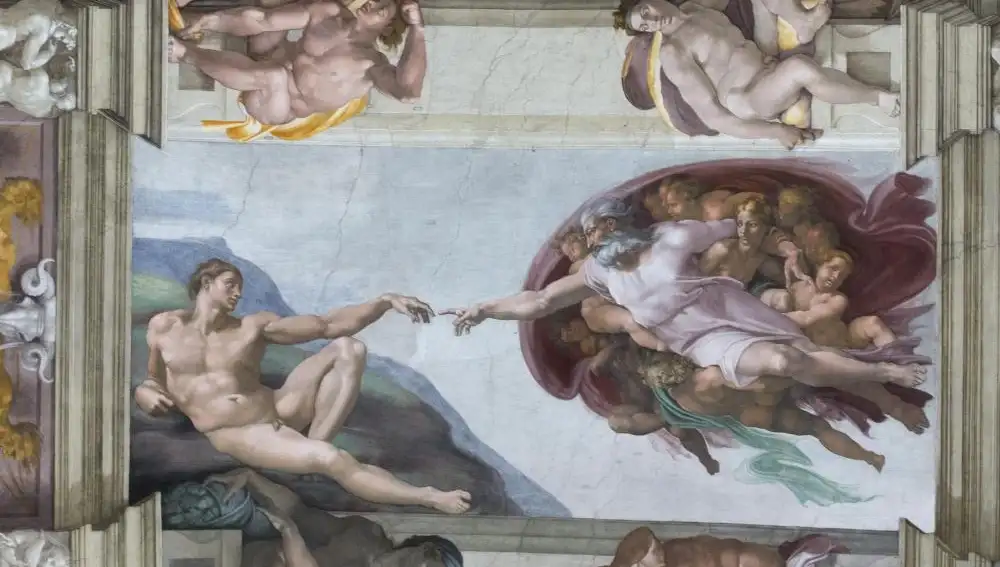

Uno de los ejemplos más conocidos es el azul ultramar, cuyo nombre proviene de la idea de que se creó “más allá del mar” Mediterráneo. El propio Marco Polo escribe en sus memorias la mágica fascinación que experimentó al descubrirlo en Afganistán. Solo aquí se encontraba la piedra preciosa de cuyo polvo se extraía, el lapislázuli, y aunque era relativamente conocido en la Edad Antigua, los vaivenes de la Edad Media se lo arrebataron de las manos a los europeos. Hasta el Renacimiento y su posterior comercialización a manos de hombres como Marco Polo. La próxima vez que miremos el azul del cielo en la Capilla Sixtina parémonos a reflexionar de dónde vino el pigmento que todavía sigue allí impreso. Desde Afganistán hasta machacarlo las manos de Miguel Ángel, ¿cuántos kilómetros recorrió, cuántos peligros sorteó, ese pequeño saco de pigmento azulado?

El rojo carmín también procede de tierras lejanas. El pigmento se sacaba en Europa de los huevos de la cochinilla, ya influidos por los egipcios de la Antigüedad. Sin embargo, eran pocas las cochinillas y su producción fue extremadamente cara. Hizo falta encontrar un nuevo centro de recursos en América del Sur, con el avance de los exploradores españoles, para abaratar los costes del pigmento. Grandes cantidades eran llevadas a los reinos europeos, hasta convertir el carmín en uno de los colores más a la moda hasta nuestros años. Otro viaje cargado de peligros para vender un pequeño saco de polvo a los mercados del arte europeo.

El malaquita se introdujo en Europa desde China y las tierras altas de Rusia durante los primeros años de la Ruta de la Seda. Los pintores romanos lo utilizaban con frecuencia y se le atribuían usos medicinales, por lo que su precio era bastante elevado.

Aunque hubo colores de origen más tenebroso. Durante los años del renacimiento, los grandes pintores eran capaces de desembolsar pequeñas fortunas por unos gramos de polvo de momia. Según pensaban, con cierta dosis de acierto si vemos sus espectaculares obras, este polvo oscuro era el más indicado para pintar las sombras de la carne. Sin importar el precio que debían pagar sus almas. Hablamos de una época en la que los pintores tenían algo de alquimistas, algo de magos. Una magia real, espiritualmente hablando, en la que no lanzaban hechizos como bengalas y conjuros al aire, sino que en la oscuridad de sus estudios machacaban febrilmente los pigmentos de la condenación eterna. No importaba el precio si el resultado era una obra inmortal, y en esa obra derramarían su alma tullida. El polvo de momia es, claro está, polvo sacado de las momias. Ya lo traían los Cruzados a Occidente a modo de contrabando. Los pintores alquimistas utilizaban restos humanos para pintar sus imágenes y todavía hoy aplaudimos esos cuadros en los grandes museos.

Nueva mentalidad, nueva forma de sacar los colores

Pero el mundo cambió rápidamente con el Renacimiento. El shock que produjo la Peste Negra en la vieja Europa desencadenó una línea de pensamiento en la que Dios ya no era el centro del Universo, sino el hombre, y el hombre perdió gradualmente el miedo hacia Dios. Lo vemos en la mezcla de colores. Por sorprendente que parezca, en las primeras sociedades cristianas se consideraba pecado mezclar colores. Esto se debe a que el Antiguo Testamento prohíbe el matrimonio entre dos razas distintas, el uso de dos tejidos diferentes (lana y algodón, por ejemplo) para crear una única prenda de ropa. La mezcla de cualquier sustancia contenía un aspecto impuro. Hasta el punto de que el primer artesano en mezclar amarillo y azul para obtener un tono verde, Hans Töllner de Nuremberg, fue expulsado del gremio tintorero por su osadía. Con el cambio de mentalidad respecto a Dios cambian las costumbres del hombre, incluyendo el uso del color. Abierta la puerta de la mezcla de colores, ya no hacía falta recorrer medio mundo para obtener esta o aquella preciada tonalidad.

Pero el gran cambio en la obtención del color vino con la Edad Moderna. El avance de la ciencia a partir del siglo XVIII cambió radicalmente la forma de obtener los pigmentos. El primer colorante sintético lo encontramos en el color malva, puesto de moda por la famosa reina Victoria en los días dorados de su Imperio. A partir de entonces, la avalancha de colores sintéticos no parece tener fin. Negros, rosas, amarillo cadmio, mil tonalidades de verde... Ya no hace falta viajar lejos y gastarse pequeñas fortunas por un saco de color. Basta visitar al científico de la calle X y comprarle un poco de su invención. Los colores, que hasta entonces parecían viajeros empedernidos que no sabían estarse quietos, descansan de una vez. Y lentamente, los viajes también cambian su significado, yendo más allá de los motivos profesionales. Con la globalización del mundo dando sus primeros pasos tambaleantes en los laboratorios del color, las culturas comienzan a fundirse, con lentitud pierden su aspecto misterioso, y los viajes adquieren cada vez más dosis de placer y menos de peligro.

✕

Accede a tu cuenta para comentar