Tribuna

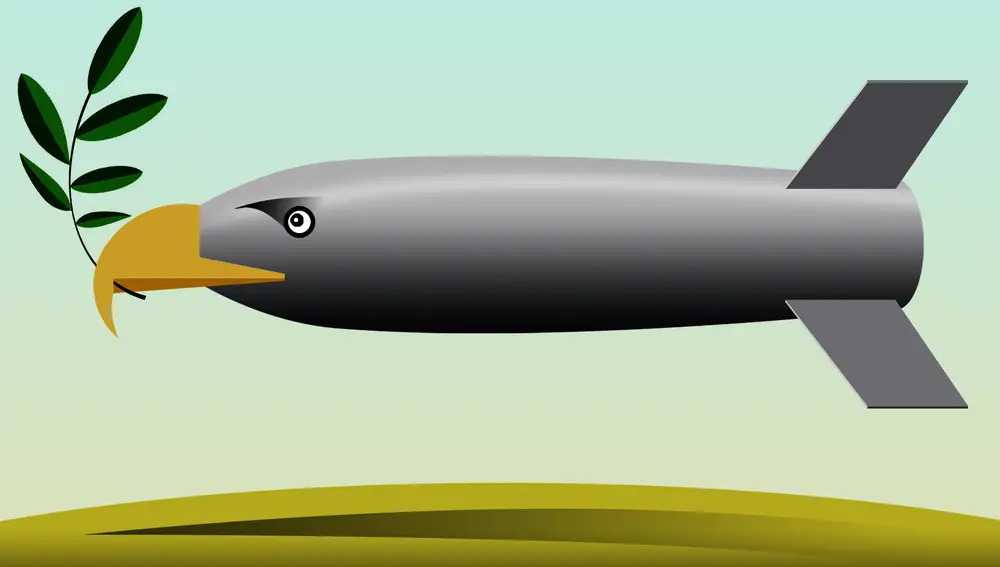

No hay palomas a la vista

Los que fueron héroes y halcones israelís en la Guerra de los Seis Días pasaron a ser palomas. Tanto el audaz Moshé Dayán como Isaac Rabin impulsaron con los años una política conciliadora con los palestinos

Pocos recuerdan ya que cuando las tropas comandadas por el mítico Moshé Dayán conquistaron la Ciudad Vieja de Jerusalén tras la Guerra de los Seis Días (junio de 1967), procedieron de inmediato a demoler entero el Barrio marroquí, uno de los cinco barrios históricos del recinto amurallado de la Ciudad tres veces Santa. Por eso hoy ya sólo hay cuatro barrios: el árabe, el cristiano, el armenio (con su singularidad pese a ser también cristiano) y el judío que se abre paso impulsado por esa fiebre colonizadora que es, a su vez, una política de estado. Lo que quiere decir que en un futuro tal vez en lugar de cuatro el visitante se va a encontrar sólo con tres. Tanto porque se achican tres como porque se expande uno.

Cierto es que antes los jordanos –los que se quedaron con el control de la Ciudad Vieja tras la Guerra de 1948– habían destruido el Barrio judío. Jordanos que atacaron alegremente a Israel. Les salió cara la temeridad. Perdieron Cisjordania y Jerusalén. Como cierto es que los mandatarios de las naciones árabes que envuelven Israel rivalizaban en aquellos años sesenta para ver quién era más bravucón, quién tenía mayor disposición para mandar a los judíos al mar. Cuando el presidente Habib Bourguiba (Túnez) llamaba por entonces, antes de la Guerra de los Seis Días, a la concordia entre árabes y judíos era vilipendiado por el resto de presidentes árabes. Era una de las escasas voces juiciosas que se podían escuchar.

Nadie en esa eterna guerra –o casi nadie– puede exhibir bondad alguna. Ni árabes, ni judíos. Tampoco los cristianos están para alardear de nada con sus interminables disputas sectarias. Pero la destrucción del Barrio magrebí en junio de 1967 fue muy sintomática y hecha con especial saña. Literalmente hicieron desaparecer todas las edificaciones y a sus gentes de la faz de la tierra. Sólo para ganar espacio para el Kotel o Muro de las Lamentaciones. Para dignificar el culto y para ampliar la presencia judía en una ciudad amurallada donde eran una minoría minoritaria.

Israel había infringido una humillante derrota a Egipto y Siria en 1967. Una guerra que se caldeó por el agua que desde los altos del Golán bajaba hasta el mar de Galilea. Un pretexto más para zurrarse. Israel se los merendó. También a Irak. Y a Jordania, la más frágil de las naciones árabes que se enfrentaron a Israel. La emergente y pequeña nación de nuevo cuño les acababa de arrebatar de una tajada los estratégicos Altos del Golán, toda Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén entera.

Sin compasión, se afianzó la política de desplazamientos forzados de 1948. Y lo primero fue literalmente eliminar el quinto barrio histórico de la Ciudad Vieja y sus 800 años de historia. Hoy el único vestigio que perdura del Barrio marroquí es la Puerta del Magreb. Pero sólo porque sirve de acceso a los santos lugares del judaísmo.

Uno de los proyectos estrella de los ultranacionalistas es levantar un Tercer Templo de Salomón mientras siguen buscando enconadamente restos arqueológicos del bíblico Primer Templo. Claro está que ese tercer Templo no sería extramuros si no que se proyecta superpuesto a la Explanada de las Mezquitas y Al-Aksa. Nada nuevo en esta ancestral guerra de religiones. Lo que ni mucho menos es privativo de Tierra Santa. Nada que no haya ocurrido antes en Córdoba o en Constantinopla. Una civilización destruye a otra y edifica su triunfo y apogeo encima de los cimientos de la precedente. A veces reducidos a escombros, a veces transformados. La deseable y compasiva magnanimidad del vencedor es, la mayor parte de las veces, sustituida por una suerte de implacable venganza que pasa por arrasar con todo vestigio histórico.

Es curioso. O tal vez no. Pero los que fueron héroes y halcones israelís en la Guerra de los Seis Días pasaron a ser palomas. Tanto el audaz Moshé Dayán como Isaac Rabin impulsaron con los años una política conciliadora con los palestinos. Era Isaac Rabin el general al mando de las tropas que tomaron Jerusalén en 1967. Pero cuando logró ser primer ministro fue el artífice de los Acuerdos de Oslo con Yasser Arafat, líder de la OAP. Acuerdos que fueron combatidos con saña por la derecha ultranacionalista que ya lideraba Netanyahu. Y, claro está, por los fundamentalistas palestinos que con su campaña de salvajes atentados contra ciudadanos israelís dieron alas a los enemigos de Rabin y Oslo que, a la postre, llevó al asesinato del veterano militar que apostó con ahínco por el Acuerdo.

Los que hoy mandan en esta guerra sin cuartel y sin final, en ambos bandos, son aquellos que combatieron a muerte los Acuerdos de Oslo. Poco pues cabe esperar. Y nada indica que los hoy halcones tengan voluntad alguna de ser palomas algún día.

✕

Accede a tu cuenta para comentar