Tribuna

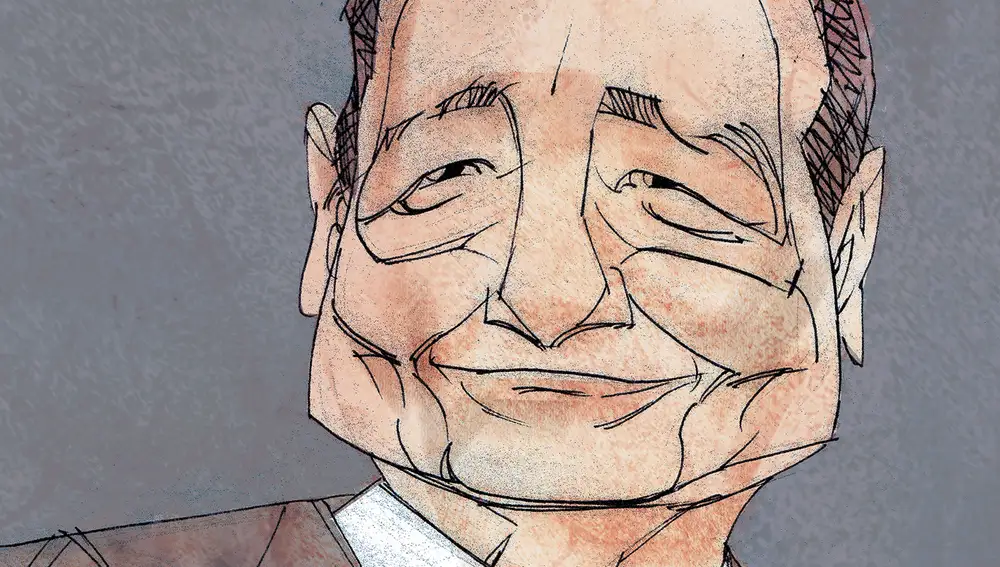

La sonrisa de un filósofo

Hombre de fe, superaba su desilusión acerca de la especie humana con la convicción de que mucho tendrá de bueno cuando Dios se ha dignado asumirla

Rafael Alvira. In memoriam

De Rafael Alvira recordaré ante todo esa cálida sonrisa con la que daba la bienvenida al extraño y hacía revivir los buenos momentos que quienes le conocíamos habíamos tenido ocasión de vivir con él. No era necesario compartir sus aficiones, gustos, juicios u opiniones. Sentías que no acogía nada tuyo en particular: te acogía a ti. ¿Qué otra cosa podía tener mayor interés? Hemos sido colegas, pero en el aspecto profesional siempre jugamos un poco al escondite. La Universidad de Navarra ha sido el eje en torno al cual ha girado nuestra relación, pero llegó a ella cuando yo la había dejado. He vuelto muchas veces, pero siempre como invitado, mientras que él formaba parte imprescindible de aquel paisaje. Así pues, ni fue mi profesor, ni tampoco mi superior, a pesar de los muchos años que ejerció como director de departamento y decano. Pero tuvo muchísimas ocasiones de asumir uno de los papeles que mejor se le daban: el de anfitrión.

Durante unos treinta años hice periódicas estancias en Pamplona para impartir cursos de doctorado o asignaturas de máster. Nada más llegar, la primera visita obligada era a Rafa, al que recuerdo instalado en su reducto del instituto «Empresa y Humanismo». De inmediato hacía malabarismos para encontrar un hueco en su cargada agenda, que reservaba para la buena charla, a menudo en la cafetería de Arquitectura almorzando juntos: no se trataba de gastar dinero, sino de gustar los placeres de la amistad y la conversación.

Como filósofos no estábamos en las antípodas, pero tampoco en latitudes y longitudes cercanas. Sus centros de especialización eran el mundo antiguo, la antropología y la filosofía social; los míos, el siglo XVIII y la filosofía de la naturaleza. Él era platónico, yo –por lo menos al principio– kantiano. Había, ya que no desacuerdos, sí diferencias de entonación muy notables. Aunque amigo de Platón, yo lo era más de Aristóteles. Hasta donde lo he entendido, Rafa era muy pesimista respecto al rumbo global de la filosofía desde el siglo XVII, mientras que yo sólo compartía su desencanto desde principios del XIX. En algunos asuntos había demasiada distancia entre nosotros para darnos la mano. Tampoco era indispensable hacerlo, puesto que estábamos de acuerdo en las cosas verdaderamente importantes, que son todas las demás.

Siendo filósofo de pies a cabeza, Alvira anteponía la concreción de las personas a la abstracción de los conceptos. Tenía un respeto exquisito a la disidencia y una cualidad para mí encantadora (he procurado hacerla mía en la medida de lo posible): buscar apoyo en lo anecdótico para elevarse hasta las más altas cumbres de la especulación. El suyo es un fascinante ejemplo de minimalismo retórico. Empezaba carraspeando, como si no supiera bien qué iba decir, con la voz baja y un poco ronca, para ir elevando suavemente la intensidad de su charla sin llegar a lo estridente, clarificando tono y volumen de voz hasta hacerse perfectamente inteligible. Era capaz de demostrar a la vez dos cosas aparentemente opuestas: que no hay nada más práctico que una buena teoría… ni mejor teoría que la que busca un constante careo con la práctica.

Hombre de fe, superaba su desilusión acerca de la especie humana con la convicción de que mucho tendrá de bueno cuando Dios se ha dignado asumirla. Así conseguía mantener oximorónicamente un pesimismo alegre, una implacable habilidad para diseccionar nuestras insuficiencias –muy en especial las del pensamiento filosófico y político moderno y contemporáneo– y mantener bien abierta la puerta a la esperanza, la capacidad de encontrar debajo de cada piedra una semilla de plenitud y gozo. Su hermano Tomás me envió una foto de cuando lo sacaron por primera vez a la intemperie después de haber peleado agónicamente por su vida largas semanas en una unidad de cuidados intensivos. Postrado en la camilla era una ruina física, pero la franca sonrisa que iluminaba su demacrado rostro mostraba claramente que por dentro la llama del espíritu estaba más viva que nunca.

Tuve oportunidad de visitarlo varias veces después de aquel episodio del que físicamente no consiguió recuperarse. Su voz se había convertido en un hilillo, pero corría sin descanso, como el agua fresca y cristalina que nace de un risueño manantial. «Nunca he escrito tanto como ahora», me decía, como regodeándose en esa postrera gracia que le había sido concedida. Puedo dar fe de ello, puesto que puntualmente cumplió con un encargo que le había hecho y después he conocido varias de sus muchas producciones finales, que están entre las más lúcidas, penetrantes y lozanas de las muchísimas que le debemos.

Juan Arana Cañedo-Argüelles, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

✕

Accede a tu cuenta para comentar