Viajes

Hubo un hombre lobo que cazaba en los bosques de Allariz

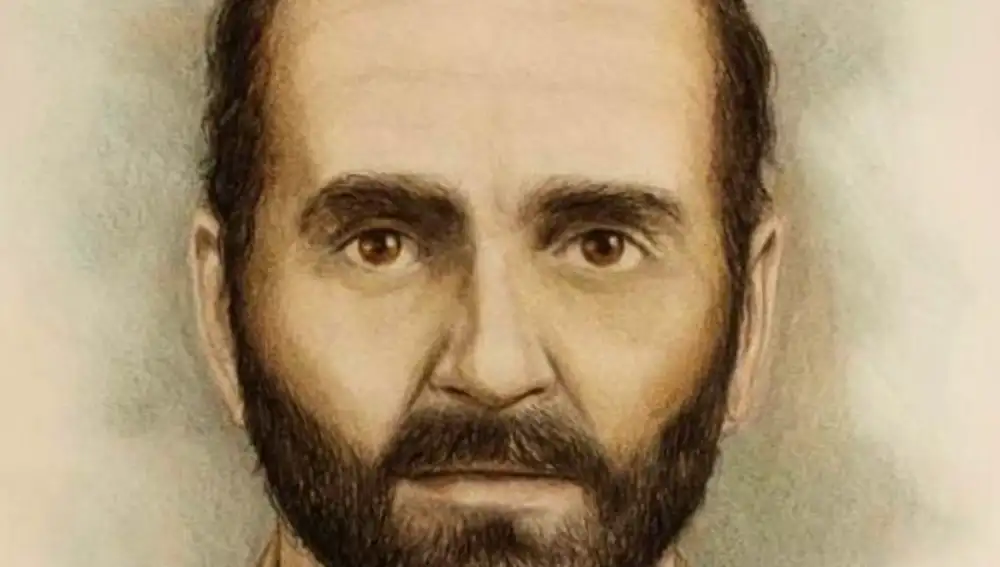

En los alrededores de Allariz y Redondela podemos seguir los pasos de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo que aterrorizó a la población gallega en el siglo XIX

Quiero que el lector se imagine la siguiente escena: camina por un bosque próximo a Allariz (Galicia) de camino a Santander, cogido con fuerza de la mano de su madre. El año es 1848. Su madre, viuda, o quizás abandonada hace pocos años por un marido traicionero, camina erguida con ese brillo de esperanza destellándole en los ojos, a sabiendas de que pronto llegarán a la capital cántabra y donde todos los problemas de miseria que llevan viviendo los últimos años se acabarán. Y no hace un día oscuro, ni mucho menos, no lucen nubes tenebrosas. Brilla el sol con rabia y con rencor iluminando las copas de los árboles más altos, culebreando entre los helechos, secando la humedad de la tierra con una mano enorme e imparable. Frente al lector y su madre camina un hombre que conocen bien, y en quien confían. Es Manuel Blanco Romasanta. Un hombre bondadoso, sincero, culto (incluso sabe leer y escribir), que conoce bien los intrincados senderos gallegos que llevan de camino a un futuro formidable. Él actúa como un ángel de la guarda guiándoles hacia ese futuro deseado.

De pronto Manuel se detiene. Parece dudar. Mira a su alrededor con las pupilas confundidas. Un escalofrío que parece haber aguantado dentro de su pecho desde la escarcha de la madrugada sacude su cuerpo pequeño y endeble. La madre del lector pregunta, con voz pausada, si se han perdido. Pero Manuel no contesta. Manuel tiembla más y tiembla más y tiembla más hasta que se da la vuelta para mirarlos. Sus ojos amistosos se han transformado en dos bultos obsesionados, como los de un diablo, sus dientecillos amarillentos sobresalen con frenesí entre los finos labios. No habla. Espumarajos blancos le corren por las comisuras y su cuerpo, presa ya de unos espasmos incontrolables, sacude la espuma y el sudor de sus mejillas lanzándolos a los lados del camino, donde caen como ácido y pudren la hierba. Manuel no contesta, no habla. Manuel gruñe. Manuel ladra, muerde el aire como queriéndoselo comer. Y cuando la madre del lector chilla aterrada, como si este aullido fuera la señal que Manuel esperaba para desprenderse definitivamente de su forma humana y atacar, el hombre lobo de Allariz se lanza hacia adelante y deshace en tres rápidas dentelladas el cuello blanco de la madre del lector. Pero el lector (no lo olvidemos) es un niño que no sabe cómo reaccionar. El terror y la curiosidad se apoderan de él, no puede moverse del sitio. Parece que Manuel robó con sus espasmos todo el movimiento que había en el bosque porque el lector no puede mover un músculo, solo puede mirar a su madre y luego los ojos lascivos de Manuel abalanzándose a por él.

El lector ya no tiene conciencia ni capacidad para llorar. El lector está muerto. Su espíritu sube, todavía traumatizado por la experiencia de su muerte, y mientras mira hacia abajo al mundo que abandona observa a Manuel devorando su cuerpo de carne. El lector llegará a las puertas del cielo temblando. Y su tierna grasita de infante, junto con la de su madre, será utilizada por Manuel para hacer jabón que vender en los pueblos fronterizos de Portugal.

Es una faena, ¿a que sí? Una faena muy gorda esto de caminar por los bosques gallegos y terminar siendo víctimas de Manuel Blanco Romasanta. Cuando el lector, ya libre de este ejercicio terrorífico de la imaginación, acuda impulsado por este artículo tras los pasos de Romasanta, y pasee con las manos echadas a la espalda por los bosques de Allariz y Redondela, no olvide que en cualquier recodo del camino podrá pisotear libremente el lugar exacto donde Romasanta cometió alguno de sus crímenes impensables para cualquier mente sana. El suelo es el mismo, nadie lo ha movido. El lugar exacto donde Romasana enloquecía (aunque él alegaba convertirse en hombre lobo y algunos licenciados aseguraron que sus crímenes eran premeditados y fríos, como los de un psicópata) sigue allí y el viajero que busque escenarios tenebrosos iluminados por un sol de injusticia puede ir a visitarlos sin ningún remordimiento. Los crímenes han prescrito y el asesino hace casi dos siglos que se pudre bajo el asfalto de cualquier carretera de grava barata.

¿Hombre lobo o chiflado?

“La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones,me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez”. Este no es más que un fragmento de la declaración que dio Manuel Blanco Romasanta ante el juez en 1852, acusado de cometer diecisiete asesinatos en los bosques gallegos, cuando la pena de muerte ya se balanceaba bondadosamente sobre su enrevesada cabeza. El primer asesino en serie de España viene de la mano de una leyenda mucho peor que la de Jack el Destripador. Es más, Jack el Destripador podría considerarse una monijta de las que venden magdalenas en comparación con Romasanta, el hombre del saco, el sacamantecas, el hombre lobo de Allariz cuyo aullido perturbado todavía puede escucharse en las esquinas más oscuras de Galicia.

Se sabe de él que cometió su primer asesinato cerca de Ponferrada (León), y que después de ser sentenciado a diez años de cárcel consiguió escapar y malvivió durante un tiempo al cobijo del ganado de los bosques gallegos. Poco después apareció en los pueblos más apartados del país, camuflado bajo el oficio de buhonero (quien vende baratijas en los caminos) y pronto se ganó el aprecio de la población gracias a su carisma y su capacidad, muy preciada en la época, para leer y escribir. No tenía hijos ni mujer. Su mujer falleció (¿por causas naturales?) dos años después de casarse y desde entonces Romasanta era un lobo solitario. Un lobo solitario y peligroso. Las mujeres de las aldeas creyeron en él cuando aseguró poder llevarlas a Santander por caminos seguros. Y muchas de esas mujeres, con sus hijos cogidos de la mano, caminaron tras los pasos de Romasanta con esa ilusión que concede un nuevo comienzo todavía por esbozar. Y pasaban los meses y los vecinos se preguntaban por el destino de estas mujeres en la ciudad, hasta que recibían elaboradas cartas escritas por Romasanta donde las mujeres hablaban de una vida fantástica, la vida prometida, sin las preocupaciones de antes. Y los vecinos se preguntaban por las mujeres otra vez (gracias a Dios que los españoles somos unos cotillas del copón porque si no, a saber cuántas víctimas más habrían caído en manos de este monstruo) y las cartas que escribía febrilmente Romasanta no fueron suficiente para saciar su curiosidad.

Poco después los vecinos comenzaron a sospechar del extranjero y circularon rumores donde se decía que Romasanta era en realidad un sacamantecas (que saca la grasa de sus víctimas humanas para venderla como grasa animal) que vendía en Portugal jabones hechos con grasa de sus víctimas. Cuando encontraron entre sus pertenencias algunas de las baratijas que habían pertenecido a las mujeres desaparecidas, Romasanta se convirtió en un lobo acorralado, ya sin escapatoria, y acudió a las autoridades alegando que una meiga le había hechizado de niño con la maldición del hombre lobo. Que su primera transformación ocurrió cuando cumplió los trece años pero que ya se había liberado de esta carga tan pesada y que ya nunca, jamás, volvería a convertirse en lobo. Nunca más.

Algunos expertos consideran que Romasanta sufría en realidad de licantropía clínica, una difícil condición mental que lleva a quienes la padecen a pensar que tienen la capacidad de metamorfosearse en animales (un ejemplo muy conocido es el de la película El Cisne Negro) aunque, como es obvio, no tienen tal poder. Otros piensan que el hombre consumió pan de centeno contaminado con cornezuelo, un hongo muy común en la época que provocaba alucinaciones parecidas a las que hoy produce el LSD. Muchos dicen que era un cabrón que engatusaba a sus víctimas para llevarlas a las zonas más remotas del bosque, donde las asesinaba para vender sus tétricos jabones. Nadie sabe qué pasaba por su cabeza con exactitud. Solo se sabe que mató, y mucho, que lo hizo en los bosques de Galicia y que, si el lector vuelve a ser niño y está solo en el bosque, o sigue siendo adulto y se pierde por Galicia, los olores que invadan sus fosas nasales estarán contaminados con la demencia salvaje que escupía Manuel Blanco Romasanta antes de lanzarse a a mordisquear el cuello tenso de sus víctimas.

✕

Accede a tu cuenta para comentar