Sevilla

Una escuela llamada Galiardo por José Luis Alonso de Santos

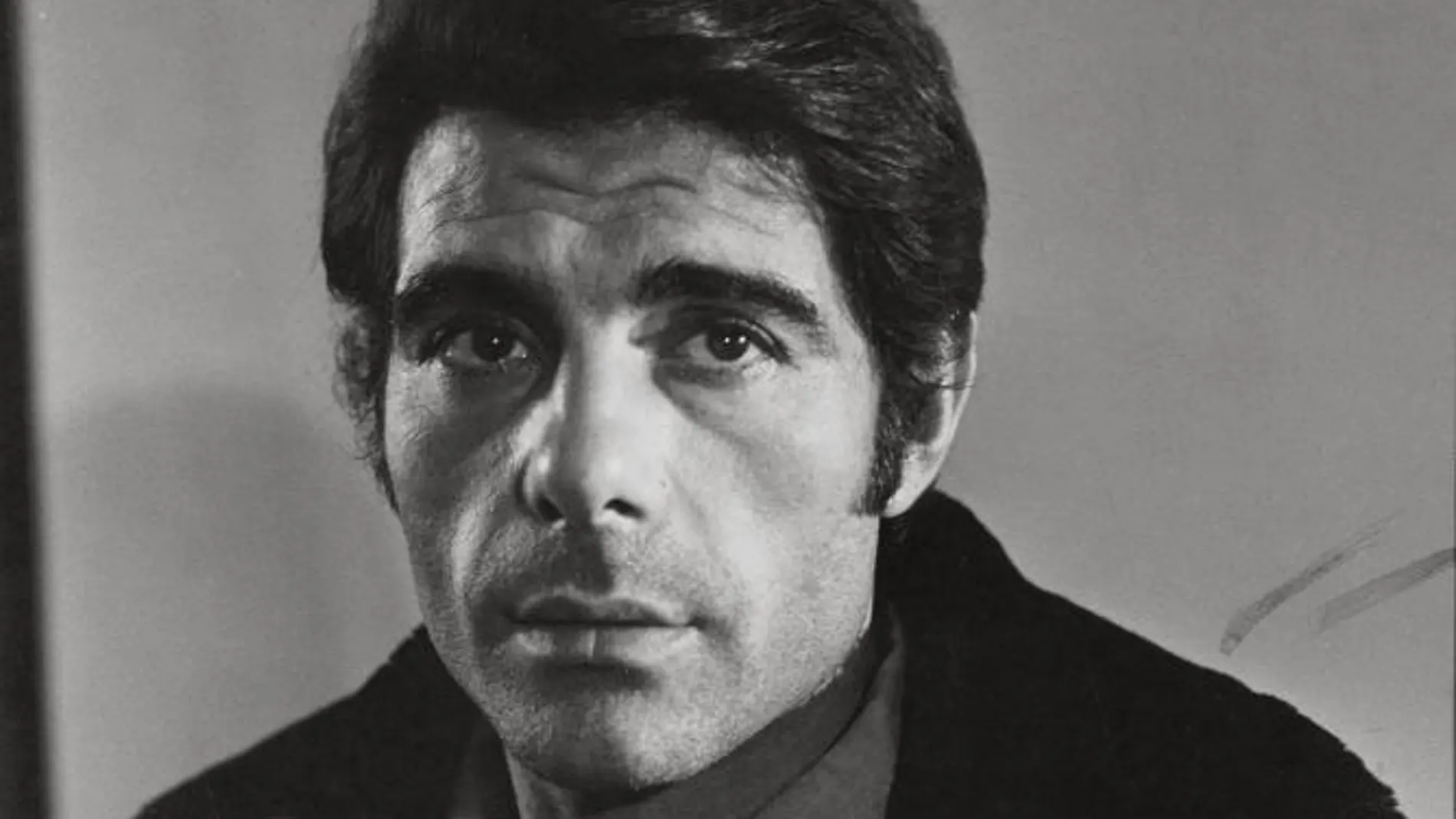

Se ha marchado un actor de los de siempre, un hombre hecho a sí mismo en años de pasión por el cine y los escenarios. Dos buenos amigos le despiden desde estas páginas

«Soy feliz en el teatro porque amo a los espectadores y no les tengo miedo». La frase pertenece al director ruso Yevgeny Vakhtangov, aunque podría haberla dicho perfectamente Juan Luis Galiardo. Otros actores odian o temen al público. Pero él pertenecía a esa clase de intérpretes que no tienen miedo, esa casta que ama a sus auditorios. Porque tenía claro que pagar una entrada es el gesto más importante y daba igual quién estuviese entre el público: habían ido a verle actuar y él se debía a ellos por igual. Juan Luis bajaba del escenario y abrazaba a los espectadores uno a uno. A veces se convertía en un ritual infinito: cuando yo ya creía que nos íbamos a casa, él comenzaba de nuevo a hablar con la gente. Abrazaba incluso a los que estaban en la cola para comprar entradas. Iba por la calle gritando, haciendo publicidad de su obra, diciéndole a todo el mundo, en mitad de Sevilla o de Valencia: «¡Vengan esta noche a ver nuestra función!». Hay otro tipo de actor pudoroso, tímido, que se esconde; pero a él le encantaba que le vieran. Eso es algo, esa forma de anunciar en vivo y en directo una función, que ya no hace nadie. Algo que ha muerto con el propio Juan Luis. Ha desaparecido de la misma manera que se va acabando una clase, la del actor de hotel y carretera, el que en cada ciudad conoce el lugar donde dormir, el restaurante en el que se come mejor, el vino que merece la pena probar, y que de cada sitio siempre ensalzar algo.

En aquellos dos años y medio de gira que hicimos con «Un hombre de suerte», llegué a conocerle bien y surgió entre ambos una bonita amistad: yo le admiraba y Juan Luis me respetaba. Y no siempre le ocurría: podía chocar con un director, aunque en mi no vio amenaza, creo más bien que siempre me tuvo por una especie de sabio despistado.

Sin guardarse nada

Aprecié cómo repartía su cariño siempre entre la gente. Viajábamos en familia, y recuerdo los abrazos que le daba a mi hijo, como no le he vuelto a ver hacerlo a ningún actor después. Él daba, o mejor, se daba: era un actor que se daba por completo, sin guardarse nada.

Ahora que se impone el actor minimalista, recluido, acaso por modas culturales y en parte por la técnica, ya que los equipos de sonido son perfectos, destacan más las dos principales virtudes que tuvo Galiardo, dos de los mejores atributos que puede tener un intérprete: su enorme vitalidad y su maravillosa voz, rica, sonora, llena de matices y de graves. Le oías recitar un soneto clásico y te morías. Era un actor de los de antes de los micrófonos: jamás se puso uno. No lo comprendía, para él un actor tenía como único altavoz su garganta. Era un actor declamador, grande, ampuloso, uno de los últimos. No recuerdo ninguno con esa capacidad de salir y llenar un escenario.

Tuvo una etapa cómico festiva, hizo mucho cine de entretenimiento, películas simpáticas. Porque fue un cómico popular, no intelectual o de vanguardia, dicho esto sin ánimo peyorativo. Era uno de los que quedaban de ese modelo teatral en el que una persona podía arrsatrar por sí sola a la gente al teatro. Él era, como Lina Morgan en otra gama, o como lo fue Mari Carrillo en su tiempo, uno de esos nombres capaces de llenar una sala. Su simple actuación, su histrionismo, una palabra en desuso pero correcta y que no hay que dar de lado, lo llenaban todo. Ir a verle era un espectáculo. Si hubiera vivido en EE UU, lo suyo habría sido un acontecimiento, porque además fue un gran galán: de él han estado enamoradas todas las mujeres que han pasado a su lado. Tanto que pudo ser Don Juan Tenorio cumplidos los 50.

La noticia me pilla en Lerma, donde precisamente había venido invitado a ver el estreno de «Un hombre de suerte», una nueva función a cargo de la compañía local El Duende de Lerma, que se convertirá lógicamente en una ocasión para rendir homenaje a Juan Luis. Aquel estreno, que dirigió José Luis García Sánchez, con escenografía de Eduardo Úrculo, y aquella gira posterior que hicimos juntos, le pilló en un momento muy revuelto. Tan extrovertido como siempre fue, le contaba sus problemas a todo el mundo y hacía alarde constantemente de la complicación de su vida: era un hombre enfrentado a todo que buscaba en el repertorio teatral obras que le ayudaran. De «Un hombre de suerte» decía que era terapéutica, que le ayudaba a analizarse. Como el protagonista de la obra era un persona que indaga en su pasado, se dio un proceso de anagnórisis que él decía que le servía porque le ayudaba a buscar dentro de sí mismo para encontrar la verdad. Es curioso porque estuvo siempre en contacto con la psiquiatría de una forma que definía como personal, pero que yo siempre vi como cultural. En esos dos años y medio, fui amigo, conversador y, en parte, psicólogo personal. Lo que no quiere decir que fuera un pesimista: siempre echado para delante, Juan Luis era una fuerza de la naturaleza. Resonaba como cuando la cascada ruge al caer porque al agua le falta suelo, como el viento cuando se convierte en tormenta y se cuela entre las hojas, como el rayo cuando parte la roca. Juan Luis Galiardo era, como la naturaleza, la voz del teatro que resonaba. No un hombre callado en un rincón, sino un cómico que subía a un escenario y retumbaba. En su voz estaba el eco de una generación de actores, de gente que había ido poniendo en palabras las ansias de vivir de los seres humanos. Intuitivamente, tenía algo de filosófo: gritó por los que no tienen grito. Era consciente de que representaba a otros muchos millones de seres. Fue Juan Luis Galiardo y mucho más.

José Luis Alonso de Santos

✕

Accede a tu cuenta para comentar