Opinión

El turismo se ralentiza

En el segundo trimestre de 2008, antes de que la burbuja inmobiliaria nos estallara en la cara, el sector de la construcción representaba el 10,2% del PIB y daba empleo al 12,4% de los trabajadores. En la actualidad, aun después de que el sector haya experimentado una cierta revigorización, la construcción apenas supone el 5,4% del PIB y proporciona empleo al 6,3% de los ocupados. Es evidente que el shock ha sido enorme y que, en consecuencia, nuestra economía ha tenido que hacer un esfuerzo brutal para reinventarse: es decir, para crear nuevos sectores productivos o para reforzar los existentes, de tal modo que pueda recolocarse a muchos de los «parados del ladrillo». Uno de los sectores que más ha contribuido a esa reconversión es el turismo. Técnicamente, el turismo no es un único sector específico, sino una fuente de ingresos para muchos sectores distintos (hoteles, restaurantes, comercios, redes de transporte, museos, centros de ocio, etc.), pero podemos aproximar muy lateralmente su importancia analizando la evolución del sector de la hostelería: si bien su peso dentro del PIB no se ha disparado (entre 2008 y 2018, apenas ha pasado del 5,8% al 6,2%), su relevancia en la provisión de empleo sí lo ha hecho. La hostelería ha pasado de ocupar al 7,1% de los empleados españoles a hacerlo al 9%: dos puntos de peso que se traducen en más de 270.000 nuevos empleos con respecto al pico de la burbuja. Algunos análisis, como el del World Travel and Tourism Councial, elevan la importancia global –directa e indirecta– del turismo hasta el 14,9% de nuestro PIB y el 15,1% del empleo total: es decir, por encima del récord que registró la construcción antes del pinchazo de la burbuja. ¿Por qué el turismo ha resistido con tanta entereza los años más duros, convirtiéndose en uno de los puntales de la recuperación? Pues por dos motivos. El primero es que las propias empresas tuvieron que contener, o incluso rebajar, sus precios para así recuperar competitividad: al respecto, la reforma laboral fue clave para que esa moderación de precios fuera acompañada de una moderación de los salarios que no asfixiara la rentabilidad de los negocios.

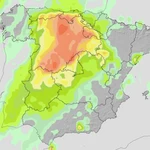

El segundo ha sido la inestabilidad política de nuestros competidores mediterráneos más directos: la famosa Primavera Árabe desestabilizó a prácticamente todos los países de la región, lo que llevó a que muchos turistas extranjeros estuvieran dispuestos a pagar un sobreprecio por el turismo español a cambio de mayor seguridad. Por desgracia, las causas internas y externas de nuestro boom podrían haber llegado a su fin o, al menos, haber dejado de soplar a favor. Por un lado, los precios están volviendo a aumentar; por otro, nuestros competidores regionales están exhibiendo una aparente tranquilidad que vuelve a convertirlos en destinos apetecibles y parcialmente sustitutivos de España. Este verano ha sido el primero en el que las pernoctaciones han descendido frente al año anterior: en julio de 2018 fueron un 2,76% inferiores a las de julio de 2017. La caída fue especialmente pronunciada en el caso de los apartamentos turísticos (del 7,61%), lo que evidencia que la guerra regulatoria que están librando nuestras administraciones contra esta modalidad ya está dañando al conjunto del sector turístico. En principio, no hay todavía motivos para alarmarnos: la caída en el número de pernoctaciones ha venido acompañada de un incremento del gasto medio por turista (hasta 1.100 euros, un 3,2% más que el año anterior). Menos cantidad pero más calidad. Ahora bien, que no debamos alarmarnos no significa que no debamos seguir la evolución del sector: en un momento en el que la economía ya se está ralentizando, no nos convendría frenar en seco uno de sus motores. Llega el momento de olvidarnos de la turismofobia política y dejar de desplumar a esta gallina de los huevos de oro.

✕

Accede a tu cuenta para comentar