Héroes

Torrijas y tulipanes en la retaguardia de la Covid-19

Más de 2.700 personas trabajan en el Hospital Universitario de la Princesa; muchos de ellos en labores que van más allá de la asistencia sanitaria. Son las entrañas de la pandemia

En plena Semana Santa, al número 62 de la calle madrileña de Diego de León llegaron doscientos kilos de torrijas congeladas. Un palé con 1.800 dulces, cortesía de la pastelería «Viena Capellanes», que el personal encargado de la logística del Hospital Universitario de La Princesa gestionó como pudo. Igual que aquel día en que el Jardín Botánico les envió varias cestas de tulipanes con dos agentes de Policía, o cuando los mercados de la zona les llenaron el vestíbulo de fruta fresca y los hoteles más próximos les mandaron todas las camas plegables que tenían para que los pacientes estuvieran cómodos mientras esperaban a ser atendidos...

En una crisis como la que estamos viviendo, además de la asistencia sanitaria también hay que gestionar otros millones de asuntos «menores», entre ellos los actos de solidaridad espontánea, y algunos cruciales como la limpieza, la energía o el suministro de material. Porque un hospital no solo vive de médicos y enfermeros, LA RAZÓN recorrió durante varias horas la trastienda de este centro que desde el mes de marzo ha atendido a 4.732 enfermos de Covid-19, de los cuales 394 perdieron la vida.

El consumo energético de este edificio con 168 años de historia y 65.000 metros cuadrados de superficie es similar al de 1.500 viviendas. Jorge Gómez Zamora, coordinador de Humanización del centro, explica que todo el personal, más de 2.700 trabajadores, «han dado mucho más de lo que se les pedía para humanizar el hospital». Se trataba de que el entorno estuviera a la altura de las emociones que estaban viviendo los pacientes, de abordar la crisis del coronavirus de una manera más integral, más holística. Esto, que suena tan aspiracional y casi abstracto, significa, aterrizando el concepto, «que casi todos los días hemos tenido que resolver un problema logístico».

Además del personal en nómina, el centro ha contado con decenas de voluntarios de todo tipo, desde médicos recién licenciados a funcionarios de Correos o taxistas, que se presentaron en la puerta como si hubieran sido llamados a filas para prestar un servicio ineludible. Cuenta Gómez Zamora que durante 55 días una veintena de jóvenes doctores integraron un reparto a domicilio de medicación en el que «no hubo ni un solo error». Lograron hacer llegar a los pacientes confinados en sus domicilios 880 paquetes de prescripciones; cada día abandonaban el hospital con la frase de despedida del coordinador de Humanización bien presente: «Tengan cuidado ahí fuera». El relevo de este «delivery» químico lo tomó un grupo de carteros que, en su tiempo libre, llegaban hasta los destinos de la Comunidad de Madrid que no contaban con red de metro.

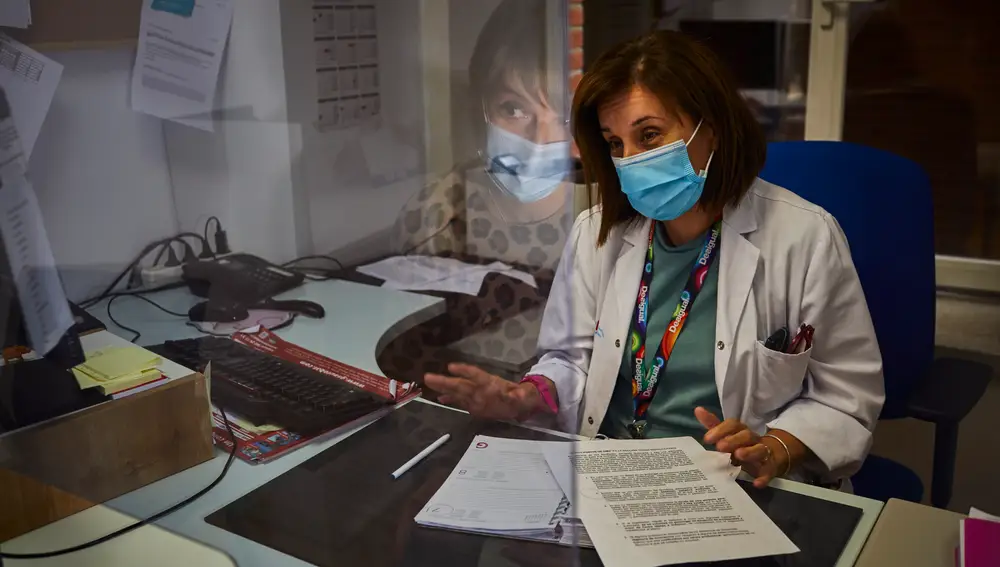

Desde el despacho de Ascensión Delgado se planearon muchas de estas soluciones creativas para salvar obstáculos impensables hace solo un año. Ella es una de las siete trabajadoras sociales que se encargan de ese factor humano que ha de ser una prioridad en tiempos de miedo y sufrimiento indiscriminado. Explica que la pandemia ha dejado al descubierto una realidad que, aunque intuida, no estaba en el primer plano; la enorme soledad en la que viven muchos madrileños.

«Vimos una dimensión social nueva, cómo vivía realmente la gente y lo que suponía establecer unas condiciones de aislamiento para personas mayores que no contaban con ayuda porque su cuidador, por ejemplo, también había caído enfermo», explica Ascensión. No existía un plan para esta distopía en la que la solidaridad vecinal contribuyó a llenar muchos huecos a los que no llegó la red asistencial oficial. La enfermedad hizo aflorar una «red de apoyo invisible» que, en su opinión, «aún se mantiene» y creó espacios nuevos como los «hoteles medicalizados» a los que derivar enfermos cuyo aislamiento domiciliario resultaba imposible. Para esta trabajadora social lo peor de cada día era cuando terminaba, regresar a casa y «digerir todo lo que habías visto, la enfermedad, tanta soledad, compañeros que habían caído». La adrenalina que mantuvo a todo el mundo funcionando a tope les impedía al mismo tiempo tomar conciencia plena «de lo que estábamos viviendo».

La esencia de la atención médica, el acogimiento y las puertas abiertas, se dio la vuelta de un día para otro. Los agentes que trabajaban para mantener la seguridad del hospital se convirtieron en portadores de malas noticias para los familiares que no querían marcharse. César Alberto Campillo recuerda que «cuando peor estaba la cosa, lo más duro fue separar a los parientes del paciente porque muchos sabían que iba a ser la última vez que los verían con vida». El hospital se cerró por completo, no se permitían entradas y salidas mientras «los pacientes esperaban a ser atendidos donde podían, en el suelo, en la sala de espera, hasta que no fallecía alguien en planta nos les podían subir». También se cancelaron las rondas de seguridad para evitar exponer a los agentes al virus. César Alberto aguantó en su puesto toda la fase más aguda de la crisis sanitaria mientras otros compañeros acabaron cogiendo la baja laboral por motivos diversos. Aún tiene grabados en la memoria muchos casos difíciles, como el de aquel hijo que se empeñaba en que dejara entrar a su madre para que pudiera permanecer con el padre durante los últimos momentos: «Entiendes perfectamente por lo que están pasando, pero sabes que no puedes permitirlo. Es muy duro».

Las celadoras de Información de urgencias compartieron ese peso de explicar a los familiares que no habría visitas. Gema Santos también se vio sola ante el peligro en el turno de mañana porque sus tres compañeras tuvieron que guardar cuarentena. Repartía su jornada laboral entre atender un teléfono que no paraba de sonar y hacer de intermediaria entre los médicos y los familiares que reclamaban información constantemente. Dice que ella aún no ha necesitado terapia, aunque se reconoce muy tocada por la experiencia, que le ha dejado una suerte de resaca emocional. «Ha sido muy duro, hay compañeros que han solicitado la ayuda psicológica que nos presta el hospital. Y lo peor es no saber lo que queda por venir», asegura con un nudo en la garganta.

A medida que la pandemia se recrudecía, el silencio se iba apoderando del hospital de la primera a la última planta. Los trabajadores estaban tan centrados en lo que tocaba que se cruzaban por los pasillos, o en la escalera, y apenas levantaban la vista. Había mucho por hacer y poco tiempo, la emergencia apretaba. Esther González, la jefa del Almacén, cuenta que la presión por conseguir el material necesario fue extrema durante semanas. «El mes de marzo fue terrible, todo ocurrió de golpe. Intentábamos organizarnos y conseguir los mismos suministros que todos los hospitales estaban reclamando a la vez. Y es que los proveedores no tenían suficiente», explica.

La Princesa había logrado adelantarse en febrero, cuando vieron lo que estaba ocurriendo en China, pero llegó un punto en que la demanda era tan alta que la misión se antojaba imposible. Las cifras eran desorbitadas: 2.000 trajes EPI, 2.000 mascarillas FFP2... solo para sobrevivir una jornada. Hasta que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) no se hizo con las riendas del material, todos los miembros del almacén, desde Esther González al jefe de Compras, Manuel Lucas, tiraron de agenda, de años de relación con los proveedores para que nunca se interrumpiera el suministro. Y lo lograron. «Había que ser muy rápidos con el teléfono y echar mano del ''feeling'' personal para esas empresas nos tuvieran en sus oraciones», recuerda Manuel.

El jefe de Compras de La Princesa reconoce que aún no han digerido lo que le tocó vivir, y que la asignatura pendiente de los implicados en aquella vorágine está localizada «del cuello para arriba». «Lo más complicado fue encontrar empresas que no estuvieran desabastecidas. No solo era un problema de precios, que también, sino que el material no existía. A nivel mundial», rememora Manuel Lucas entre los estantes y palés que se reparten por la superficie del almacén. A esto había que sumar la confusión reinante sobre el uso de unas u otras mascarillas y la posterior subasta de las batas fabricadas en China; «en la pista del aeropuerto se jugaban a dónde iba el avión». Los trabajadores del último piso del hospital, por donde entraba la vida en forma de mascarillas y salía la muerte en los ataúdes que se llevaba la UME, lograron que nunca hubiera desabastecimiento en una situación insólita porque todas las plantas necesitaban, cada día, exactamente lo mismo y por millares. En total, hasta la fecha, 89.340 trajes EPI, 40.950 batas y 998.520 mascarillas.

Los celadores, ese equipo de trabajo sin el que no se mueve ni una silla en el edificio, tuvieron un papel fundamental. Unos 250 trabajadores forrados de arriba a abajo no dieron a basto entre la complicada movilización de los enfermos de la UCI y la preparación de los cadáveres. Andrea Sánchez asegura que se trata de una labor «muy física» que en ocasiones les causaba problemas musculares: «Hay momentos en que te lesionas y tienes que acordarte de estirar un poco antes de realizar el esfuerzo».

En todo momento tuvieron muy presente lo importante del trato humano a unos enfermos que estaban aún mas asustados que ellos. «Les llamábamos por su nombre, nunca como si fueran un objeto, durante el traslado les explicábamos las pruebas que les iban a hacer y procurábamos que estuvieran tranquilos sin darles falsas esperanzas», enfatiza. Cuando se producía un fallecimiento, ayudaban a los auxiliares a introducir el cuerpo en el sudario con una doble funda como medida de protección y les entregaban a los familiares todas las pertenencias del paciente, un procedimiento «frío» aunque insoslayable.

Lo cierto es que no hubo ni un trabajador del Hospital de La Princesa que no diera el do de pecho. La cocina, acostumbrada a servir 350 comidas cada día repartidas en cuatro ingestas, sobrepasó las 600 en el pico del mes de abril. Mantuvieron el estándar de calidad en las 40 dietas diferentes, nunca emplearon vajilla desechable, sino «la buena», y las bandejas llegaron calientes y a punto a las habitaciones. El enfermo de coronavirus requería además de una hidratación extra y, según cuenta Javier Martínez, jefe de sección de Hostelería, todos pudieron elegir el menú hasta el último minuto, con el reto que supuso alimentar a unos pacientes que habían perdido por completo el apetito.

Las limpiadoras del centro tampoco lo tuvieron fácil. La desinfección sin freno fue el mantra del equipo que se fajó a fondo para que ninguna superficie pudiera facilitar un contagio que parecía producirse por generación espontánea. Yolanda Rodríguez, de la subcontrata Clece, lleva 27 años recorriendo estos mismos pasillos, los últimos 17 en la planta de infecciosos. Aun así, en marzo el protocolo cambió. No tanto en el mimo que le ponían a la tarea como en los equipos que debían vestir y que les dejaban empapados: «Yo dejé de maquillarme porque acababa con la cara negra por el sudor, me resbalaba desde la frente y se me acumulaba todo en la boca». La operación resultaba muy angustiosa, les picaba la cabeza y estaban «deseando terminar para desvestirnos, secarnos el sudor y rascarnos». Tuvieron que aprender trucos para lograr que las gafas no se empañaran y les impidiera la visión porque había ratos en los que no veían lo que estaban fregando y perdían la noción del tiempo.

La vida se complicó para todos. También para el capellán del hospital, Tomás Camissone, misionero de Marianhill y original de Mozambique. Visitaba a los enfermos día y noche llevando la extremaunción a todo el que lo pedía. Aunque la Covid les privó de pasar ratos a los pies de la cama de los enfermos, cree que logró «reconfortar a muchos» en una época de miedo y sufrimiento que todavía no ha terminado.

✕

Accede a tu cuenta para comentar