A la espera de sentencia

La España del 75

El profesor Vilches ha aprovechado el aniversario redondo, 50 años, para retroceder a una España que en su subsconsciente –y en el de la mayoría– era en blanco y negro (pese a que el color ya había llegado a los televisores seis años antes). El relato dominante señala a un país «gris, triste y analfabeto»; todo lo contrario –como nos contaron– a lo que trajo el felipismo: jolgorio, cultura y buenrollismo. Sin embargo, en esta vuelta al pasado, Jorge Vilches demuestra en «1975. Esta españa viva, esta España muerta» (La Esfera de los Libros) que ni mucho menos fue aquel tiempo lóbrego: «Ese cuento oscuro proporcionó a mi generación la idea de que había vivido inconscientemente su infancia en un yermo cultural y social, propio de un país del que solo era salvable la oposición al franquismo. Así, con esa sombra asumida en la infancia y adolescencia, me enfrenté al reto de escribir sobre la España de 1975»; presenta, así, doce meses que, copa en mano, inauguró Lola Flores con las campanadas de TVE: «Un año que no se va a poder aguantar».

"La gente quería paz, orden, justicia social y que no se alterase su bienestar material"

–¿Por qué Cecilia como inspiradora del título?

–El tardofranquismo fueron años en los que moría una España, pero otra estaba muy viva. La España del esfuerzo, la alegría y la esperanza. La versión original y no censurada de la canción de Cecilia incluía la frase que se usa para titular el libro. El búnker exigió que las frases originales, como «esta España viva, esta España muerta», fueran sustituidas por «esta España mía, esta España nuestra».

–Más allá de la cantante, ¿a qué suena, a qué huele y a qué sabe su 1975?

–Es la descripción de una España más de barrio y de pueblo, de escalera y familia, con más educación cívica, de ver la televisión juntos, incluso con vecinos, de jugar en la calle, de comprar en el mercado de toda la vida. Era un país pegado a la radio, que se divertía en las fiestas populares y en los guateques, muy lector, con políticos muy serios, y jóvenes melenudos y protestones. La gente trataba de usted a los mayores y cedía el paso a las señoras.

–¿La España del 75 no fue el país que nos contaron?

–Nos contaron que España había sido un país gris, triste y analfabeto hasta que llegó la democracia y el PSOE para «salvarnos de nosotros mismos». Esta imagen absolutamente negativa del tardofranquismo (1969-1975) fue construida por los políticos, escritores y periodistas que alcanzaron la cima profesional durante la Transición para reforzar su relato y legitimidad. Ese «cuento oscuro» llevó a mi generación –nací en 1967– a creer que nuestra infancia transcurrió en un páramo cultural y social. Era mentira. Debemos sentirnos orgullosos de la sociedad de nuestros padres y abuelos.

Jorge Vilches describe una nación "pegada a la radio, que se divertía, bastante lectora y con políticos muy serios"

–¿Cuándo se «enteró» de que aquello que había vivido era un «sueño», que la realidad no era de la manera que recordaba?

–Dejé el relato oficial y me adentré directamente en la vida cotidiana durante el tardofranquismo, entre 1969 y 1975. Encontré que fue la época, por ejemplo, de dos grandes de la radio, como son Luis del Olmo y José María García, de grandes escritores que llegaban a todo el mundo, como Corín Tellado o Marcial Lafuente Estefanía, que se bailaba, y mucho, con Lola Flores o Rafaella Carrá, que la gente se compraba una casa, un coche, enviaba a sus hijos e hijas a la universidad, formaba una familia y disfrutaba de ello. Se nos ha contado que todos sufrieron lo indecible por la dictadura, pero la inmensa mayoría de los españoles vivieron al margen de la política.

–¿Qué gran mito se le ha caído con este libro?

–El principal, el de que España había sido un país gris y mustio sin cultura ni alegría. Otro ha sido que el PSOE era una fuerza preocupante para el franquismo. Fue la niña bonita del reformismo franquista usada contra el PCE y CCOO. Un mito más fue que la mayoría de españoles ansiaba la democracia por encima de todas las cosas y a cualquier precio en el tardofranquismo. Las encuestas públicas y privadas –nada que ver con el CIS de Tezanos– decían que la gente quería paz, orden, justicia social y que no se alterase su bienestar material. Hasta lo confirma Tierno Galván en sus memorias.

–Mingote hacía bromas entonces con que los políticos no estaban «maduros» (sí lo estaba el pueblo, decía). ¿Esto nos hace ver que el nivel de la clase política no ha sido el mejor desde entonces, o es que hoy se alimenta ese «bajo nivel» de los dirigentes?

–Los dirigentes actuales tienen una formación intelectual y académica inferior. Torcuato Fernández Miranda y Manuel Fraga eran catedráticos de reconocido prestigio. Lo mismo se puede decir de Fernández de la Mora y Laureano López Rodó. Los políticos que hicieron la Transición se formaron durante el franquismo y mostraron una sensatez, patriotismo y responsabilidad que ya quisiéramos ahora. Esos políticos buscaron la conciliación. Hoy solo quieren la confrontación. Los errores actuales no son responsabilidad de cómo se hizo la Transición ni de la Constitución de 1978. Ahora se hacen mal las cosas porque se ha perdido la idea de proyecto común.

"¿El 20N? Lo viví con alegría porque no hubo clase, como la gente de mi generación que he consultado. Éramos niños"

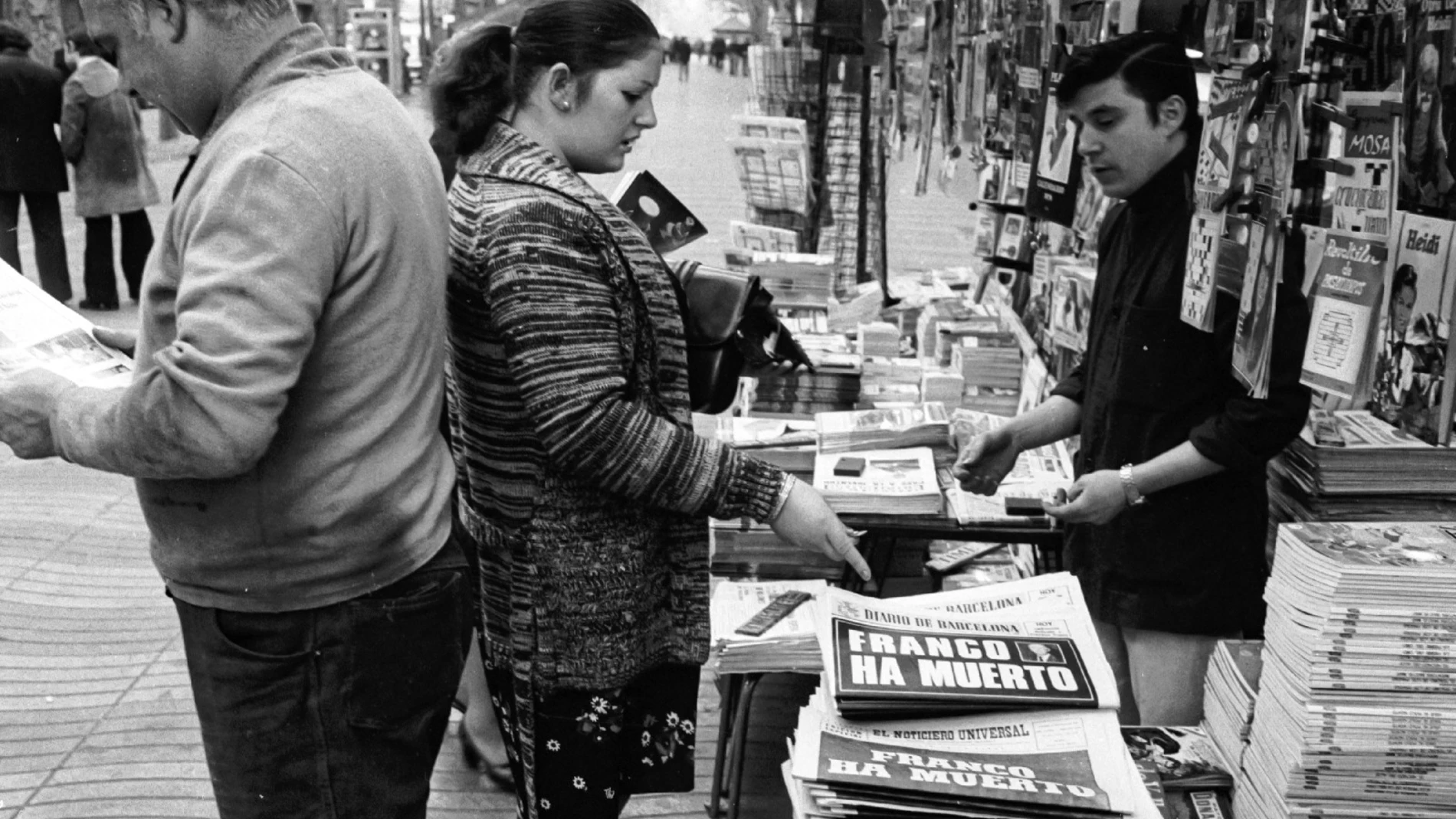

–¿Qué recuerda tras el «españoles, Franco ha muerto»?

–Tenía ocho años recién cumplidos y lo viví con alegría porque no hubo clase, como la gente de mi generación que he consultado. Solo éramos niños.

–¿Franco murió el 19 o el 20 de noviembre?

–Carmen Franco ordenó que desconectaran a su padre a las 23:15 del 19 de noviembre. En realidad, ya estaba muerto y se mantenía el pulso de forma artificial. Una parte del búnker quiso que resistiera hasta el 26 de noviembre para que Alejandro Rodríguez Valcárcel siguiera como presidente de las Cortes y controlar así el proceso político. Fue inhumano. La hija hizo bien. La hora oficial de su fallecimiento fue las 05:25 horas de la madrugada.

–Una circunstancia que muchos han criticado durante años es que el dictador muriera en la cama, usted dice en el libro que «menos mal» que fue así, ¿por qué afirma esto?

–Sí, menos mal que fue en la cama. La inmensa mayoría de los españoles querían un cambio tranquilo con Juan Carlos. No deseaban derramamiento de sangre, ni revoluciones, ni golpes, ni una dictadura comunista. Los que ahora se lamentan de que no hubiera violencia están pidiendo que sus padres o abuelos hubieran muerto o matado. El cambio fue modélico a pesar de su dificultad. Los españoles fueron muy sensatos. Es para estar orgullosos de lo ocurrido.

–¿Qué cambió aquel 20N?

–La jefatura del Estado. Hay que reconocer el mérito político a Juan Carlos de Borbón. Negárselo ahora es propio de los que quieren cargarse la institución monárquica. Su vida privada no puede enturbiar el servicio histórico que hizo, incluso en vida de Franco, para conducir a nuestro país a la democracia.

–Una coletilla que se escucha mucho hoy en día: ¿había más libertad entonces?

–No había más libertad. La censura y autocensura eran habituales, aunque esto también ocurre hoy. Sin embargo, a partir de la ley Fraga de 1966 hubo un evidente aperturismo cultural. Por ejemplo, autores comunistas como Manuel Tuñón de Lara y Ramón J. Sender fueron superventas, el cine se desmelenó con películas eróticas y la Prensa reflejó lo que se llamó un «Parlamento de papel».

–A Tierno Galván, en el 75, ya le sonaban a «viejísimos» los rencores de la Guerra Civil española. ¿Por qué actualmente parecen más cercanos que entonces? Al menos, están mucho más presentes en los debates.

–Los rencores de la Guerra Civil le sonaban a «viejísimos» a Tierno Galván porque, según decía, España era un país con bienestar, alto nivel de empleo y sin penuria. Aquello era el pasado, y la gente miraba a su presente y al futuro. Solo el búnker hablaba de la Guerra Civil para legitimar su poder. Ahora es al revés. La izquierda lo hace 85 años después para esconder su negligencia y falta de ideas.

–¿Cómo quedará la figura de Juan Carlos I en los libros de Historia que están por escribir?

–La figura de Don Juan Carlos puede quedar marcada por dos narrativas contrapuestas. Como un actor insustituible que, rodeado de peligros e incertidumbres, supo llevar a España a una democracia constitucional homologable a las europeas. O puede prevalecer el relato sesgado de que la Transición fue un gran apaño que hurtó al pueblo el poder constituyente para una democracia verdadera.

–Escoja una: ¿la España de 1975 o la de 2025? Y diga el porqué.

–La de 2025, claro, con todos sus defectos. Esto no significa que la de 1975 sea repudiable, sino diferente, con cosas buenas y malas, igual que ahora. Rechazar a los españoles de entonces porque despreciamos cualquier dictadura, incluidas las de izquierdas, es injusto con los que tanto se esforzaron para darnos un futuro mejor.

A la espera de sentencia

Encuesta NC Report

La vicepresidenta, «cazada»