Ciencia

El núcleo: cerebro y “piel” de la célula

Las células son capaces de percibir la presión, y tienen mecanismos de defensa para evitar ser aplastadas. Ahora dos investigaciones nos revelan que la parte de la célula que mide la presión es el núcleo, un orgánulo que empieza a parecer un poco pluriempleado.

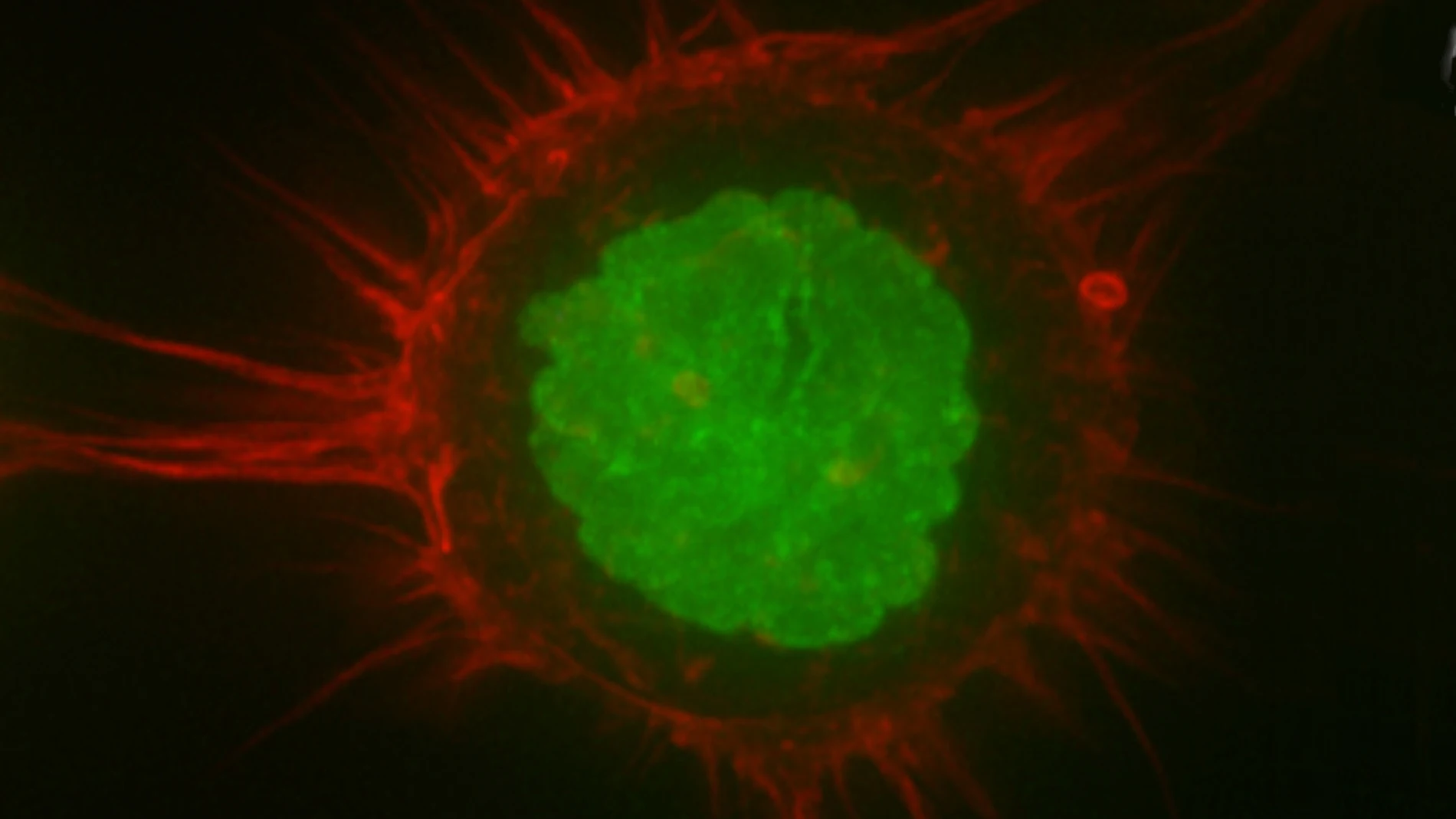

Las células eucariotas, como las de animales, plantas y hongos, tienen su ADN almacenado en un recinto muy especial: el núcleo. Es el orgánulo más visible de la célula, y a veces ocupa una parte considerable de su volumen. También es muy antiguo: ya lo tenía el antepasado común de plantas, animales y algas, que vivió hace 2000 millones de años. Pero ha resultado ser tan útil, tan potente, que todos sus descendientes lo hemos mantenido y no parece que vayamos a cambiar de idea. El núcleo es el sanctasanctórum, una célula dentro de la célula donde se guarda lo más preciado que un ser vivo puede poseer: las instrucciones que lo hacen funcionar. Desde hace una semana sabemos que, además, cumple una función completamente distinta: se encarga de medir la presión a la que está sometida la célula.

Células comprimidas

En la naturaleza las células se enfrentan a menudo a situaciones en las que han de soportar presión mecánica. Si se trata de una célula libre, como un protozoo o una levadura, puede querer pasar a través de una ranura y necesita saber si cabe o si se va a romper en el intento. Si hablamos de una célula dentro de un tejido, como pueden ser las humanas, necesitan saber si sus vecinas las están apretando demasiado fuerte. E incluso en nuestro cuerpo tenemos células “semi-libres”, como algunos glóbulos blancos que se dedican a patrullar los tejidos y necesitan colarse por el hueco que hay entre otras células. Todas estas situaciones requieren, de una manera o de otra, que la célula estime la presión a la que está sometida.

Esto sabíamos que son capaces de hacerlo. En experimentos de laboratorio, fundamentalmente con células animales, hemos visto cómo éstas responden a la presión cambiando su forma, o incluso poniéndose en movimiento para escapar de esa situación. Estamos acostumbrados a que los seres vivos puedan hacer estas cosas: revolverse, escabullirse, responder físicamente a una amenaza externa, pero ¿cómo lo hace una célula? Las células no tienen músculos, ni cerebro que las dirija. Con los años, hemos empezado a desentrañar una serie de mecanismos que les permiten primero cambiar de forma y después ponerse en movimiento.

Un esqueleto de cables

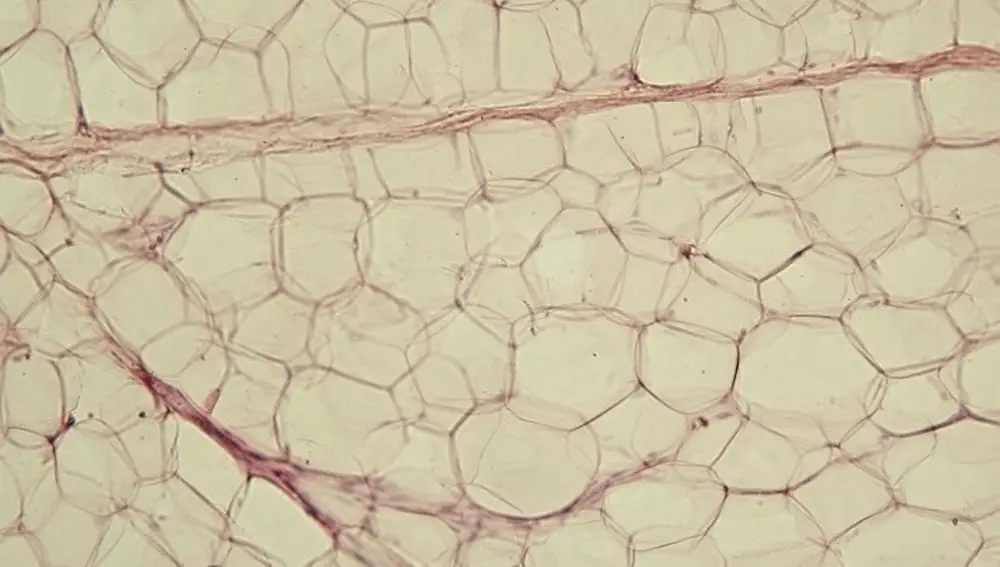

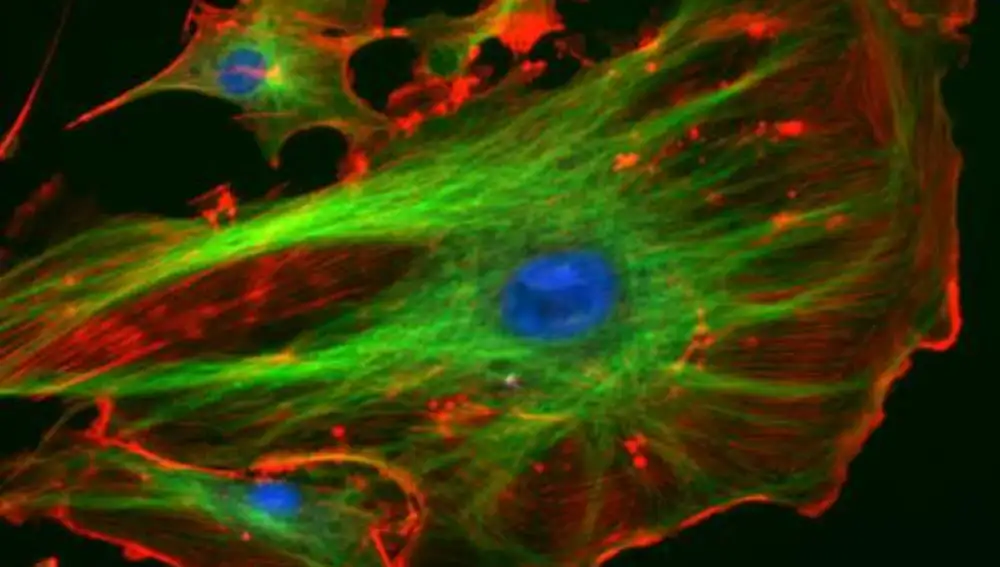

La pieza clave para poder cambiar la forma de una célula es su citoesqueleto, un conjunto de fibras que recorren su interior y le otorgan cierta consistencia. Sin este “esqueleto” las células serían objetos bastante blandos, incluso un poco frágiles, y podrían romperse fácilmente. Muchos seres vivos –entre ellos bacterias, plantas, hongos y algas– abordan este problema fabricándose una especie de “andamio exterior”, una estructura protectora que recubre la célula: lo llamamos pared celular. Los animales, sin embargo, hemos preferido prescindir de estos andamios externos y lo que tenemos es un entramado de fibras en el interior de la célula, justo debajo de la membrana celular, que forma una especie de “piel robusta” para la célula. Este entramado es el córtex celular.

Así pues, tenemos todas estas fibras que recorren la célula de un punto a otro, y en particular su superficie, para darle consistencia. ¿Qué hemos de hacer para modificar la forma de la célula? Muy sencillo: tirar de esas fibras de la forma adecuada, de forma que “recojamos” una parte del cuerpo celular y lo extendamos en otra dirección. Podríamos comparar el proceso a lo que hacían los marinos en los antiguos barcos de vela, arriando algunas velas y desplegando otras. Los “marinos” que hacen este trabajo dentro de la célula son unas proteínas especializadas llamadas miosinas, que se agarran a las fibras del citoesqueleto y las estiran de forma coordinada para conseguir el resultado deseado.

Todo esto, como decimos, era bien conocido. Las células responden a la presión y lo hacen cambiando su forma mediante esta acción coordinada de las miosinas sobre las fibras del esqueleto celular. Pero a pesar de todo lo que sabíamos, una pregunta todavía no tenía respuesta: ¿cómo se inicia toda esta actividad? ¿Cómo sabe la célula, en primer lugar, que hay demasiada presión y su supervivencia está en peligro? La semana pasada dos artículos publicados simultáneamente en la revista Science, uno de ellos con importante participación española, empezaron a dar respuesta a estas preguntas, identificando al núcleo celular como la pieza que da la voz de alarma.

Un sensor en sus ratos libres

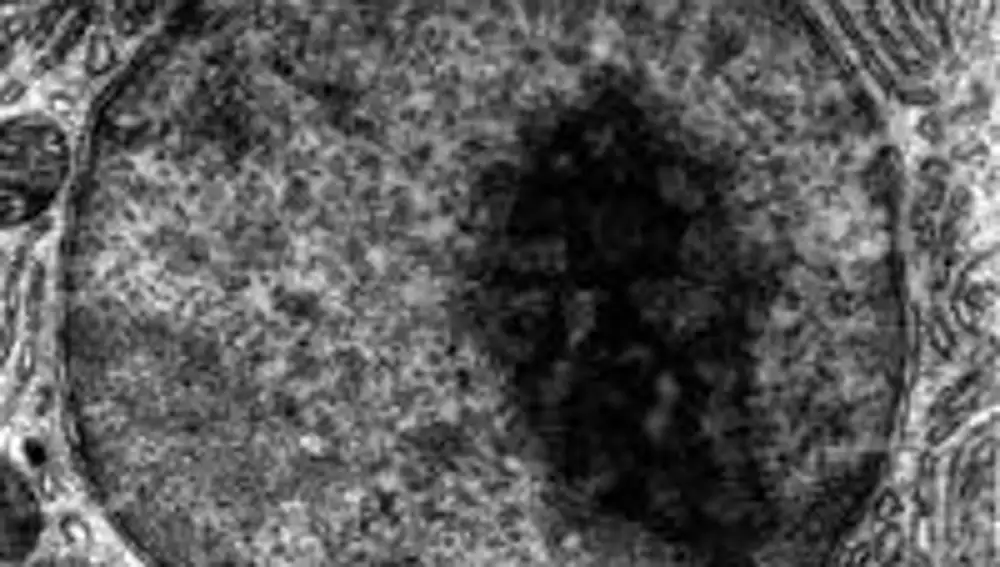

El núcleo es un orgánulo complejo, una verdadera célula dentro de la célula. En su interior se guarda el ADN, y una de sus funciones es mantenerlo en una atmósfera controlada que permita leerlo correctamente, procesar esa información y después exportarla a otras partes de la célula donde se pueda utilizar. Para conseguir esas condiciones controladas el núcleo tiene dos membranas que lo separan del resto de la célula. Esas membranas tienen agujeros para poder entrar y salir, pero esos agujeros están custodiados por proteínas que no dejan pasar a cualquiera. El núcleo es, pues, una fortaleza. Un bastión que protege el material genético y le proporciona el entorno que necesita. Pero, curiosamente, todo esto es un poco secundario para la historia que queremos contar hoy.

La parte del núcleo que le permite medir la presión es precisamente una de esas membranas que lo separan del resto de la célula. Resulta que la más interna de las dos membranas está demasiado suelta. Digamos que hay “más membrana de la necesaria”, así que ésta normalmente está arrugada, como la piel de una pasa. Podríamos preguntarnos por qué la naturaleza permite este “desperdicio”: ¿para qué gastar nuestras energías en fabricar más membrana de la que necesitamos? Pues atención, porque aquí llega el truco de prestidigitador que la naturaleza nos tiene preparado.

Cuando una célula es sometida a presión, lo primero que hace es deformarse, para no romperse. Lo hace pasivamente, sin ofrecer resistencia, porque todavía no se ha dado cuenta de que está pasando algo malo. Digamos que la célula en esta etapa es… como un cojín que aplastamos ligeramente con la mano: el relleno interior no se escapa, porque hay una tela exterior –el córtex– que lo mantiene confinado, pero el cojín sí se deforma. En estas primeras etapas el núcleo no se entera demasiado de lo que está ocurriendo: está dentro del cojín, cómodamente instalado, y todo aparenta ir bien. Pero si la deformación sigue aumentando –digamos que ahora aplastamos el cojín con el antebrazo, y aplicando más fuerza– en un momento dado va a empezar a afectar al núcleo. Llegado un punto también el núcleo se deforma, y entonces… ocurre lo que tiene que ocurrir: la membrana interna del núcleo empieza a desplegarse. El núcleo se ve forzado a tomar una forma achatada y las arrugas en la membrana se van alisando. Aquí es cuando el núcleo se da cuenta de que algo va mal.

La membrana interna del núcleo, igual que la membrana de la célula, también tiene un “esqueleto” protector. Es otro entramado de fibras, similar al córtex, que se encarga de dar forma al núcleo y también ayuda a mantener en orden los cromosomas que hay en el interior. El núcleo está continuamente monitorizando este entramado de fibras, porque lo necesita para organizar el material genético, y por lo tanto en cuanto la membrana empieza a desplegarse el núcleo se entera inmediatamente. Ésta es la señal que indica que la célula está bajo demasiada presión, y en seguida el núcleo da la voz de alarma, avisa a la caballería y un ejército de miosinas se desplazan al córtex para cambiar la forma de la célula y adaptarla a las nuevas condiciones.

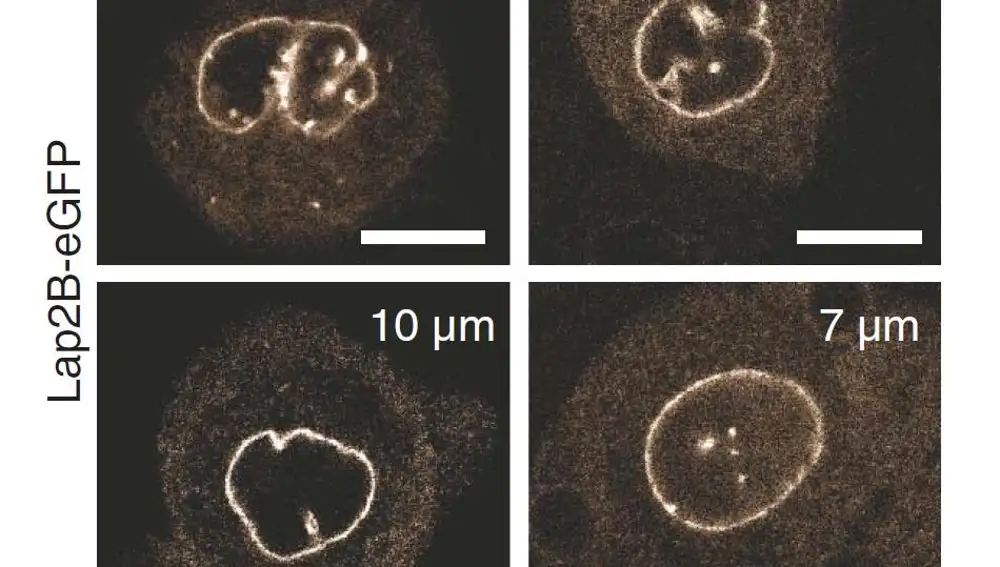

Lo más bonito de esta historia es que se ve de forma muy explícita en los dos artículos que se acaban de publicar. Se observa cómo las células no responden a la presión hasta que ésta es suficientemente intensa como para deformar el núcleo, de forma que células con núcleos de tenemos tamaños diferentes responden a niveles de presión distintos. También se observa que si bloqueamos la capacidad del núcleo para monitorizar las fibras de su membrana la célula pierde buena parte de su capacidad de respuesta.

Desde luego, como suele ocurrir en biología, la naturaleza no lo ha fiado todo a un solo mecanismo. Estos mismos artículos también revelan que la célula es capaz de medir la distancia entre el núcleo y la membrana y también usa esto como indicador de que está siendo deformada. Estos dos mecanismos, unidos, les permiten a las células responder a la presión en menos de un minuto, y ambos involucran al núcleo como “sonda” del estrés mecánico al que está sometida la célula.

Este descubrimiento es un brillante ejemplo de cómo la naturaleza siempre apuesta por utilizar cada elemento para varias cosas al mismo tiempo, una estrategia fundamental para que los seres vivos sean adaptables y puedan sobrevivir a las condiciones desconocidas que van a tener que afrontar en el futuro. Es un buen recordatorio de cuánto nos queda por aprender, dado que el núcleo siempre ha estado ahí pero sólo ahora, en el año 2020, hemos visto que no es únicamente el cerebro y el centro de operaciones. También es un sensor mecánico, como si formara parte de la “piel” de la célula.

QUE NO TE LA CUELEN

- No hay que confundir el córtex celular con el córtex cerebral. Ambos vienen de la misma raíz: “corteza, parte más externa”, pero uno es la corteza de las células y el otro una corteza formada por células, la del cerebro.

- En este artículo hablamos en varios momentos de la “piel” de la célula, y hay que ser un poco cuidadosos con esta metáfora. En el cuerpo humano, la piel es la que separa el interior del cuerpo del exterior, pero es también donde se encuentran muchos sensores de presión y temperatura. En el primer sentido la “piel de la célula” sería la membrana celular y el córtex, pero con el descubrimiento de que el núcleo es el que mide la presión podríamos considerarlo parte de la “piel” en el segundo sentido, a pesar de que está muy en el interior de la célula.

- Las células responden a la presión externa, pero no todas lo hacen de la misma manera: muchas tratan de cambiar su forma, y algunas tratan de ponerse en movimiento y escapar. Otras, sin embargo, reaccionan activando un mecanismo de “suicidio voluntario”, como si admitieran que es mejor dejar de funcionar que arriesgarse a funcionar mal y perjudicar con ello al resto del cuerpo.

REFERENCIAS

✕

Accede a tu cuenta para comentar

Riesgo de escalada