Sección patrocinada por

Centenario

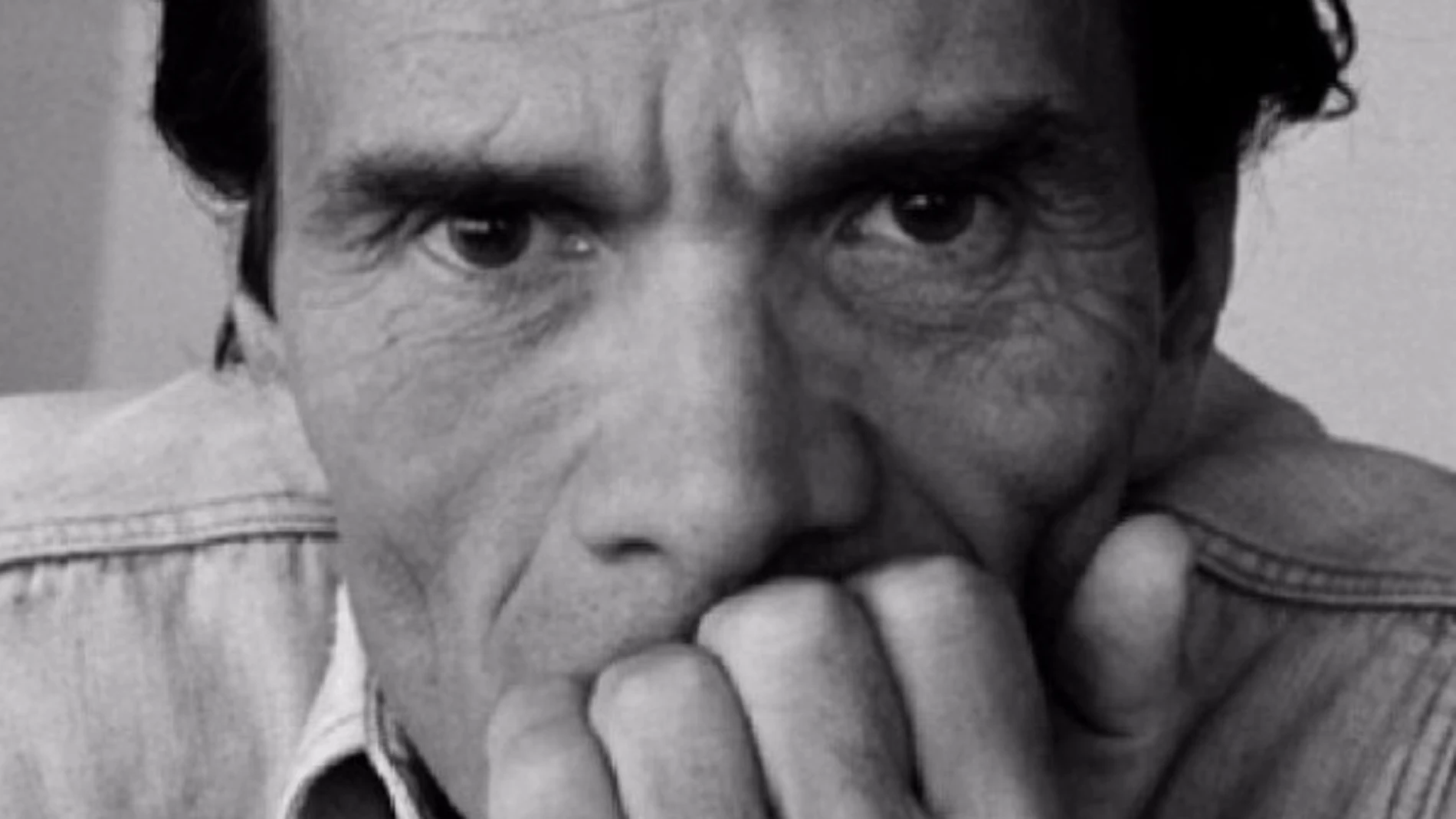

Pasolini, el genio tras la cámara: ¿ángel o diablo?

En vísperas del centenario de su nacimiento, regresamos a la grandeza del cineasta, quien hizo posible, entre otras, la irrepetible «Salò»

El 5 de marzo cumpliría cien años, y aún le echamos de menos. Pier Paolo Pasolini es la clase de intelectual visionario que seguimos necesitando, aunque probablemente su tendencia a cuestionarlo todo, el estatus quo pero también las milicias de la Resistencia, le habría convertido en alguien más incómodo que cuando, en sus «Escritos corsarios», en el apogeo del mayo del 68, prefirió defender a los policías, «los hijos de los campesinos», que a algunos de los estudiantes revolucionarios, representantes de la pequeño-burguesía. Necesitamos a alguien que crea que una ideología no existe si no se pone en crisis. Necesitamos a alguien que haga películas desesperadas como «Porcile» o «Teorema». Necesitamos a alguien que haga la revolución que el público aplaude, de la que quiere participar –su «Trilogía de la Vida», auténtica celebración pagana de la liberación del sexo y de los cuerpos–, para poder hacer de inmediato el acto contrarevolucionario más trágico y terrible de la historia del cine, o lo que es lo mismo, «Salò, o los 120 últimos días de Sodoma». Necesitamos otro «Salò» en nuestras vidas para recordarnos la ignominia de las esferas de poder, o la ignominia a secas. Pero, claro, la grandeza de «Salò» es irrepetible.

Superación neorrealista

«Cuando le digo que tengo la mentalidad de un animal herido, excluido de la manada, no miento», confesaba Pasolini. Miembro del Partido Comunista desde 1947 a 1949, fue expulsado de sus bases por ser homosexual. Poeta precocísimo, escritor, pintor, semiólogo, ensayista, guionista y, finalmente, cineasta, representó el camino de superación del Neorrealismo en la Italia del «boom» económico. En novelas como «Ragazzi di vita» o «Una vida violenta», escritas en la década de los años cincuenta, estableció los parámetros de un imaginario que se alejaba conscientemente de las figuras paternas neorrealistas reinventando sus patrones estéticos. Las ruinas de la Italia desolada por la guerra habían sido sustituidas por las ruinas de los barrios periféricos, flanqueados por las ciudades dormitorio del desarrollismo italiano. La clase obrera, aplastada por el hambre y la pobreza, dejaba paso al subproletariado, a las clases marginales –chulos, delincuentes, chaperos–, que entendían la amistad como su único código de honor, y que se paseaban por los escombros de la opulencia burguesa con el orgullo de los que se sienten libres.

En su cine, el habla de la calle se imponía, con sus quiebros y su energía particular, sobre el diálogo que aparentaba vanos naturalismos. Esa reformulación del Neorrealismo, de por sí disperso en acercamientos autorales tan distintos como los de Rossellini, De Sica o Fellini (con el que colaboró en los diálogos de «Las noches de Cabiria» y que rechazó producirle «Accattone», su ópera prima, después de ver dos secuencias, aduciendo que «eso no era cine»), le transformaron en el cineasta-puente hacia lo que convino en llamarse el Nuevo Cine Italiano.

¡Ah, el naturalismo, una de las bestias negras de Pasolini! Doblaba a sus actores para conferir a sus películas de «un nuevo misterio». La música de Bach sublimaba el vía crucis de un ratero en «Accattone» para expresar lo sagrado que veía Pasolini en los rostros castigados por la vida, en los desdentados y en los golpeados, en un feísmo arcaico que lo conectaba con cierto misticismo. Encontraba a sus actores en la calle, o entre sus amistades, porque, decía, «el actor profesional tiene demasiada obsesión por lo natural y la floritura, y yo detesto lo natural». Uno de los grandes errores de su carrera, dijo, había sido contratar a Anna Magnani para protagonizar «Mamma Roma». ¿Cómo una pequeña-burguesa podía entender las aspiraciones del subproletariado?

Y, sin embargo, ahí estaba el Cristo marxista de «El Evangelio según San Mateo» enfrentado al ángel exterminador interpretado por un magnético Terence Stamp en «Teorema». Entregado a lo que él llamaba «el cine de poesía», en una de tantas reflexiones sobre el lenguaje del cine como secreto sistema de signos que publicó a finales de los sesenta, Pasolini hacía de sus propias contradicciones morales e ideológicas la materia de una revolución que alzaba una única bandera, la de un intelectual disconforme y polémico que no se casaba con nadie. La suya era la revolución de un ateo al que le habría gustado creer, y que solo creía en Cristo como líder de la rebelión de los pobres y los marginados, y era la revolución de un antisistema, un anarquista que quería hacer volar a la burguesía por los aires desde una invocación de todo lo perverso, y todo lo puro, que implica lo sagrado. No es extraño, pues, que, enemigo de los fascistas y crítico con las imposturas de la izquierda, Pasolini estuviera predestinado al escarnio público. Su asesinato en la madrugada del 2 de noviembre de 1975 en la playa de Ostia, supuestamente atropellado por un chapero, sigue siendo uno de los grandes misterios de la oscura vida política italiana. Nos queda, claro, «Salò» como su testamento firmado con sangre, película visionaria donde los dictámenes sadianos, la humillación del cuerpo proletario y la dictadura de lo visible frente a los que quieren apartar la mirada porque no pueden escuchar la verdad, continúa explicando, con hiriente lucidez, los tiempos que corren.

✕

Accede a tu cuenta para comentar