En solfa

Verdi y El Escorial: de la piedra al sonido

En tiempos donde todo tiende al exceso, conviene recordar que uno de los mayores genios del melodrama encontró su lenguaje más puro mirando la severidad de un muro español

Ahora que en estos días se ofrece La forza del destino en la ABAO bilbaína, conviene recordar que Verdi estuvo en España para darla a conocer.

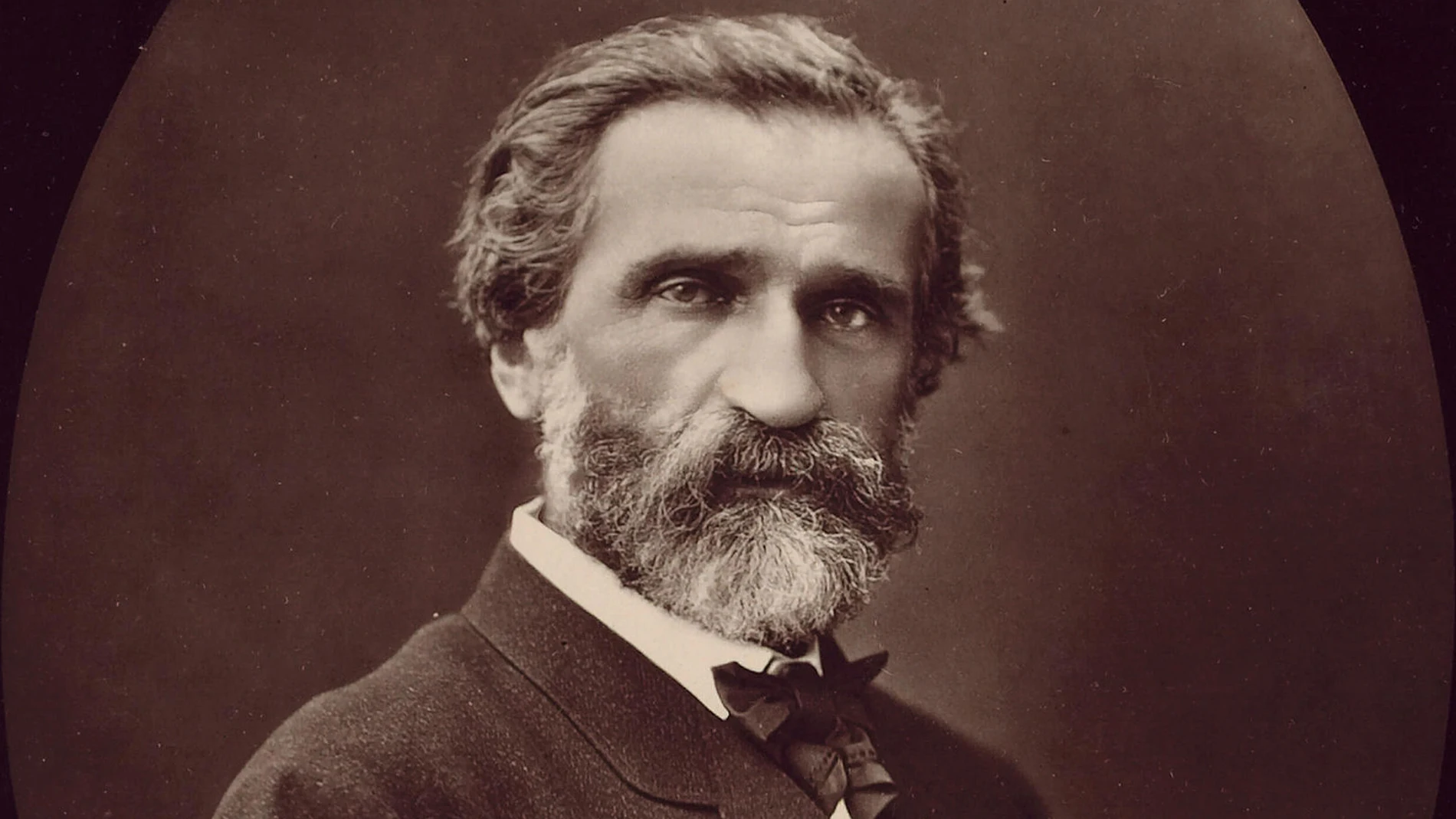

Hay viajes que no se olvidan y artistas que regresan de ellos transformados. El de Giuseppe Verdi a España en 1863 fue uno de esos momentos decisivos. En plena madurez, el maestro de Busseto visita El Escorial, ese coloso de granito que Felipe II imaginó como monasterio, palacio y tumba. Aquella experiencia, mezcla de austeridad y sobrecogimiento, dejó una huella profunda que acabaría resonando primero enDon Carlos (1867) y después, de forma sublimada, en su monumental Messa da Requiem (1874).

La visita de Giuseppe Verdi a El Escorial es uno de esos episodios curiosos y poco conocidos de la vida del compositor. Ocurrió en 1863, durante su viaje a España en compañía de Giuseppina Strepponi, su esposa (aunque en esa época algunos todavía los consideraban pareja escandalosa, por haber vivido juntos sin casarse durante años). Verdi había sido invitado por el empresario teatral José de Salamanca para dar a conocer su ópera La forza del destino en Madrid. La obra se presentó en el Teatro Real el 10 de marzo de 1863, con éxito desigual, lo cual dejó a Verdi en una mezcla de satisfacción y frustración: la orquesta y los cantantes eran competentes, pero la organización no estaba a la altura de los estándares de los grandes teatros italianos.

Durante su estancia, el compositor aprovechó para conocer algo del país. Entre las excursiones más documentadas está su visita al Monasterio de El Escorial, que le impresionó profundamente. En una carta a un amigo (el conde Arrivabene), Verdi describe El Escorial con palabras de gran admiración, pero también con un tono sombrío. Dijo que el lugar le parecía “terrible y majestuoso”, un espacio donde se sentía “el peso de la muerte y la religiosidad” en cada piedra. Esa sensación encajaba con su sensibilidad artística: Verdi siempre tuvo una relación muy intensa con los temas de la muerte, el destino y el poder, tan presentes en sus óperas. Se cuenta también que paseó por los patios y visitó el Panteón de los Reyes, lo que reforzó su impresión de que El Escorial era una especie de monumento fúnebre a la grandeza y la vanidad humana. Ese tono casi “trágico-monumental” de su experiencia ha llevado a algunos estudiosos a ver ecos de ese viaje en la profunda religiosidad y la gravedad que más tarde impregnarían obras como el Don Carlo (1867) y el Requiem (1874).

Verdi descubrió que en El Escorial una idea de grandeza sin adorno, de belleza nacida de la proporción y del silencio. Entendió que, como en arquitectura, en música el espacio puede ser moral antes que físico. Desde entonces, su obra se desplegaría como un edificio para habitar la emoción humana. En la escena inicial del monasterio, Verdi realiza un auténtico milagro de transposición: convierte el granito en sonido. La orquesta, dominada por cuerdas graves, fagotes y trompas, crea un ambiente sombrío, inmóvil, casi mineral. El tempo se dilata, las armonías apenas se mueven. El oyente siente el peso del aire, el silencio de las bóvedas. El coro de monjes irrumpe como una arquitectura coral: cada acorde es un pilar; cada silencio, un arco. La estructura formal —un riguroso A‑B‑C‑B‑A— recuerda la simetría de los claustros herrerianos. Verdi escribe música “en planta”: entrada, tránsito, núcleo dramático y retorno al silencio. Así, cuando llega el monólogo de Felipe II (“Ella giammai m’amò”), el rey no canta solo su soledad: la entona dentro de un edificio moral que lo oprime. El espacio suena. El Escorial no es decorado, sino destino.

Una década más tarde, el compositor retoma aquella estética, pero desde la espiritualidad pura. La Messa da Requiem es la prolongación luminosa del Don Carlos: donde antes había piedra, ahora hay luz y eco. Verdi mantiene la arquitectura, pero sustituye el muro por el aire. El Requiem aeternam abre el templo sonoro en penumbra: cuerdas con sordina, coros pianísimos, el tiempo suspendido. Luego llega el Dies irae, muro atronador de percusión y metales —el Juicio Final construido en decibelios—. Es la gran nave central. En las secciones intermedias, los solistas ocupan capillas laterales de intimidad emocional: ruegan, temen, suplican. En el Sanctus, dos coros en disposición antifonal levantan una cúpula de resonancias; en el Agnus Dei, la luz entra por la vidriera armónica. Finalmente, el Libera me cierra el edificio con un regreso al silencio: la piedra se disuelve en eternidad.

El Requiem completa así la evolución que comenzó enDon Carlos: del monasterio terrenal al templo espiritual, del poder al perdón. Verdi convierte la arquitectura en emoción pura. Las correspondencias son evidentes. EnDon Carlos, domina el eje horizontal, la simetría claustral: A‑B‑C‑B‑A. En el Requiem, el movimiento se verticaliza: del miedo al cielo, del sonido al silencio. El primero es la arquitectura del poder, el segundo la arquitectura de la redención. Verdi no busca aquí el efectismo teatral, sino la proporción moral. Lo que había aprendido en El Escorial —orden, contención, resonancia— lo transforma en música que respira. Si en el monasterio las piedras callaban, en el Requiem el aire canta. En ambos casos, Verdi demuestra que componer es construir: la partitura como edificio habitable. Sus pilares son los temas, sus bóvedas, los arcos melódicos; los silencios rellenan el aire como cemento invisible. La arquitectura no domina el sentimiento: lo sostiene. Esa lección estética -la forma al servicio del alma- es la que convierte su madurez en un territorio casi metafísico. Desde el eco de los monjes de Don Carlos hasta el último acorde suspendido del Libera me, la música de Verdi habita el mismo espacio que vio en El Escorial: una eternidad hecha de proporción y silencio.

Podría decirse que el Verdi que salió de El Escorial comprendió que la verdadera grandeza artística no necesita ornamento: basta la coherencia. De ese descubrimiento nacen su profundidad y su modernidad. Don Carlos y el Requiem son dos estaciones de un mismo camino: el del artista que convierte la piedra en resonancia y el silencio en pensamiento.

En tiempos donde todo tiende al exceso, conviene recordar que uno de los mayores genios del melodrama encontró su lenguaje más puro mirando la severidad de un muro español.