Sección patrocinada por

Victoria europea

El enemigo que llegó a unir a la cristiandad

Lepanto hizo que muchos olviden qué representaba el turco en el siglo XVI, que llegó a plantarse casi en el corazón de Europa. Los cristianos tuvieron que apartar las diferencias para afrontar su amenaza

Para los humanistas y los poetas cristianos del siglo XVI, el triunfo de la Liga Santa en Lepanto supuso una repetición, a una escala todavía mayor, de dos memorables batallas navales de la Antigüedad, Salamina y Accio. De nuevo, Occidente había triunfado sobre Oriente en la amarga lucha por el dominio de las aguas del Mare Nostrum. Las noticias corrieron como la pólvora y se celebró la victoria por todo el Viejo Mundo; hasta en Londres, la protestante Isabel I de Inglaterra se vio obligada a regañadientes a festejar el triunfo católico. También lo hizo en París Carlos IX de Francia (reino tradicionalmente aliado de los turcos). La batalla fue pronto inmortalizada en poemas épicos como el «Austrias Carmen» de Juan Latino y en cuadros salidos de los pinceles más reputados de la época: Paolo Veronese, Tiziano, El Greco, Giorgio Vasari, Tintoretto, Vicentino y Bronzino, entre otros muchos, plasmaron el triunfo y su trasfondo religioso. Tal era el miedo que suscitaba en Europa el poderoso Imperio Otomano, y tal fue el éxtasis que el triunfo católico suscitó entre pueblos y naciones, desde el Levante español, pasando por Sicilia y Nápoles, hasta el Friuli veneciano y los archiducados austriacos, que desde hacía casi un siglo temían a los turcos como al diablo.

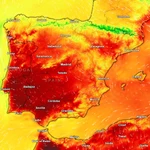

Los hasta entonces invencibles ejércitos y armadas otomanos habían sembrado el terror periódicamente en Europa, ora incursionando en las llanuras danubianas, ora saqueando las costas italianas y españolas, siempre en busca de esclavos y botín. Tras la caída de Constantinopla, en 1453, múltiples voces de religiosos y humanistas habían llamado a los gobernantes cristianos a dejar al margen sus diferencias seculares para presentar un frente común contra el turco. Algunos de ellos conocían de cerca la amenaza, como el cardenal Bessarion, oriundo de Trebisonda, en Anatolia –conquistada por los otomanos en 1461– o el cronista albanés Marin Barleti, que se había refugiado en Venecia tras la conquista de su patria por los turcos. Con todo, no fue hasta cuarenta años más tarde cuando la amenaza turca cobró tintes apocalípticos. La década de 1520 vio episodios dramáticos: la caída de Belgrado (1521), la de Rodas (1522), la muerte de Luis II de Hungría en la batalla de Mohács (1526) y la caída de Budapest (1529). De la noche a la mañana, las huestes otomanas se plantaban a las puertas de Viena. Mientras, los dos grandes monarcas de Occidente, el emperador Carlos V y Francisco I de Francia, libraban una enconada disputa en tanto que Lutero iniciaba su reforma.

Los humanistas de entonces, como Erasmo de Róterdam o Juan Luis Vives, no dudaron en presentar a los turcos como un castigo divino ante la relajación de las costumbres, y condenaron enérgicamente la desunión cristiana. Poco después de Mohács, Vives resumió la dramática situación en el diálogo «De Europae Dissidiis et Bello Turcico» («Sobre las disensiones de Europa y la guerra contra los turcos»): «Los turcos, poderosos por nuestras disensiones, se extendieron más y más [...]. Mientras los cristianos luchaban entre sí por un puñado de tierra, ellos arrebataron un dominio vastísimo a los nuestros, que entretanto urdían muchos planes, se reunían luego en un consejo, y todo acababa en nada». A ojos de los europeos del siglo XVI, los turcos fueron mucho más que una horda destructiva. El teólogo francés Pierre Charron escribió que «el mayor y más potente Estado e Imperio que hay ahora en el mundo es el del Gran Señor [nombre dado en la época al sultán turco], el cual, como el león, se hace temer por toda la tierra y respetar por todos los príncipes y monarcas del mundo». Una idea semejante expresó en «Commentario de le cose de’ Turchi» (1531) el humanista Paolo Giovio, cuya defensa de una cruzada europea contra los otomanos no le impedía apreciar su admirable organización.

Para vencerlo era imprescindible una unidad sin fisuras, como evidenció la derrota de la armada de la Liga Santa de 1538 –dividida por las disputas entre sus líderes– en la batalla de Préveza a manos de Jeireddín Barbarroja, seguida un año más tarde por la hecatombe de los defensores españoles de Castelnuovo, en Montenegro, a cuyos huesos el poeta Gutierre de Cetina dedicó un soneto. Tales errores no se repitieron en 1571, cuando el liderazgo de don Juan de Austria, sumado al ansia de venganza de los venecianos por la masacre de sus compatriotas en Famagusta, fueron más que suficientes para vencer las diferencias y llevar a la flota cristiana al triunfo. Puede que este no se materializase inmediatamente, pues el Imperio otomano continuó siendo una potencia y volvió a asediar Viena en 1683. Sin embargo, el impacto moral de Lepanto es innegable: no solo demostró que los otomanos no eran invencibles, sino que puso fin a las grandes campañas navales turcas.

✕

Accede a tu cuenta para comentar

Estío gubernamental