Violencia

Violencia

La implantación de la Segunda República en España supone la llegada al poder de una coalición formada por los representantes de una burguesía laicista y de un socialismo revolucionario que coincidían en considerar a la Iglesia Católica como un obstáculo para el progreso de España y como la aliada de todas las formas de poder conservadoras que habrían predominado hasta entonces. Este prejuicio resultará determinante en la evolución del régimen naciente y su consideración resulta inexcusable si se quiere entender cómo acabó derivando en una guerra civil a pesar de haber sido acogido por la mayoría de los españoles con una actitud que se sitúa entre la ingenua expectativa, la esperanza y el entusiasmo desbordado.

La Carta Pastoral publicada por el Cardenal Segura (“Sobre los deberes de los católicos en la hora actual”, Toledo, 1 de mayo de 1931), el anuncio de la fundación de Acción Nacional y el asomo de algunos brotes de reacción, soliviantaban a los revolucionarios -ahora instalados en el poder- que veían maniobras contra el nuevo régimen por todas partes. Todo lo que no fuera soportar lo que impusieran las izquierdas, incluso el legítimo ejercicio político cuando se aproximaban las elecciones a Cortes Constituyentes, era interpretado como signo de violencia y provocación.

Los sucesos de Madrid arrancan, sin relación de causa-efecto, de la apertura el 10 de mayo de 1931 de una sociedad denominada Círculo Monárquico Independiente, alentada por ideas equivocadas acerca de las posibilidades que la República ofrecería para la libertad de expresión y de participación política. No había terminado el acto, celebrado en un piso de la calle de Alcalá, y se difundían las consignas más exaltadas para justificar su interrupción. Intervino la fuerza pública para impedir el asalto del local pero quienes resultaron detenidos fueron la mayoría de los allí reunidos. Poco después, se incendiaban varios coches, un quiosco de “El Debate” en calle de Alcalá y los asaltantes se dirigieron al periódico “ABC”, donde intervino la Guardia Civil: «La fuerza dio los toques de atención reglamentarios. En ese momento sonó un tiro de pistola, y un niño subido a un árbol, cayó herido, levemente, por fortuna. No hizo falta más para que los manifestantes se abalanzaran sobre los guardias que, en legítima defensa, se vieron obligados a disparar, causando dos muertos y varios heridos entre los asaltantes» (Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII: De una dictadura a otra, Madrid: Marcial Pons, 2007, pág. 332).

La agitación continuaba durante la tarde y la noche y comenzaron a pronunciarse las primeras amenazas contra frailes y monjas, especialmente los jesuitas. José Antonio Balbontín arengó a los revoltosos desde una ventana del Ministerio de la Gobernación y dio lectura a unas conclusiones en las que se pedía, entre otras cosas, el desarme de la Guardia Civil, la expulsión de las Órdenes Religiosas y la dimisión del ministro de la Gobernación, Miguel Maura. Mientras, el Gobierno permanecía reunido en un despacho del mismo edificio. Maura advirtió que en el Ateneo se estaban repartiendo ya listas de los conventos que había que incendiar al día siguiente así como la gasolina y los trapos para proceder a ello. El ministro de Guerra, Manuel Azaña, se negó a intervenir entre los miembros del Ateneo y asumió una postura, respaldada por otros ministros, de oposición a la intervención de la Guardia Civil.

En la mañana del 11 de mayo comenzaron los incendios por el templo y residencia de los jesuitas de la calle de la Flor (junto a la Gran Vía) y continuaron a lo largo de la mañana en el Convento de Bernardas de las Vallecas (C/ Isabel la Católica), Iglesia de Santa Teresa (Plaza de España) y en el Instituto Católico de Artes e Industrias (C/ Alberto Aguilera), también de la Compañía de Jesús, hacia la una y media. A esta hora hay un momento de pausa en los incendios. En el convento de las Trinitarias, (C/ Marqués de Urquijo) los revoltosos se contentan con hacer salir a las corrigendas; en el del Beato Orozco (C/ Goya) y en el Oratorio del Caballero de Gracia se dejan persuadir por algunos espontáneos y de otras casas religiosas se alejan después de ahuyentar a sus moradores. Pero luego se reanudan los incendios en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana “Maravillas” (Cuatro Caminos); Escuela y Convento de Mercedarias (C/ Tiziano-Jaén), Colegio de las Salesianas (Cuatro Caminos), Parroquia de Bellas Vistas (filial de la de Cuatro Caminos) y Noviciado de Religiosas del Sagrado Corazón (Chamartín). Un grupo de soldados a las órdenes del general Orgaz impidieron la destrucción del Colegio de la Compañía de Jesús, también en Chamartín, aunque resultó saqueado.

Mientras ocurrían los sucesos, el Gobierno estaba reunido en Consejo. Miguel Maura volvió a plantear la necesidad de sacar a la Guardia Civil y se repitieron las negativas: «Eso, no —exclamó Azaña—. Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano […] He dicho que me opongo a ello decididamente —amenazó Azaña— y no continuaré un minuto en el Gobierno si hay un solo herido en Madrid por esa estupidez» (Miguel Maura, ob.cit., págs. 338-339). Finalmente, en vista de que los incendios continuaban, se decidió el Gobierno a proclamar el estado de guerra y el efecto fue inmediato, quedando restablecido el orden.

A partir de la tarde del 11 de mayo, escenas semejantes a las ocurridas en Madrid se reprodujeron en diversos lugares de las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada, Murcia, Valencia y Alicante. Fue probablemente en Málaga donde se causaron los mayores estragos debido a la virulencia de los revolucionarios y a que las autoridades no adoptaron medidas contundentes, llegando el Gobernador Militar, general Juan García Gómez-Caminero, a ordenar la retirada de la Guardia Civil que protegía edificios religiosos tras la primera oleada de agresiones para evitar choques con los asaltantes. Además de las iglesias, se destruyeron asilos y colegios; maquinaria, bibliotecas, laboratorios, y aulas. El obispo, don Manuel González García, cuyo palacio fue asaltado e incendiado se vio obligado a buscar refugio en la casa de un sacerdote y en la noche del 13 de mayo marchó a Gibraltar.

En pocos días habían quedado convertidos en cenizas o enormemente deteriorados y saqueados un centenar de edificios; no solamente iglesias y conventos, también centros de enseñanza como la Escuela de Artes y Oficios de la calle Areneros donde se habían formado miles de trabajadores o el Colegio de la Doctrina Cristiana de Cuatro Caminos, donde recibían enseñanza cientos de hijos de obreros; bibliotecas como la de los jesuitas de la calle de la Flor con 80.000 volúmenes, entre ellos incunables, ediciones príncipe de Lope de Vega, Quevedo o Calderón, colecciones únicas de revistas, el archivo del historiador padre García de Villada, producto de años de investigación; cuadros e imágenes de Zurbarán, Valdés Leal, Coello, Alonso Cano... También en el resto de las provincias desaparecieron obras de arte únicas: esculturas y cuadros fueron destrozados a cuchilladas, hachazos o por el fuego.

La reacción gubernamental fue dejar intencionadamente sin respuesta la pregunta por los responsables. El ministro de la gobernación Miguel Maura suspendió los diarios “ABC” y “El Debate”, que ninguna parte habían tenido en los sucesos y podían haber servido de cauce de expresión a sus víctimas, y el comunista Mundo Obrero; destituyó al gobernador de Málaga y aceptó la dimisión del director general de Seguridad, Carlos Blanco. También aceptó las dimisiones de los gobernadores de Alicante, Cádiz, Córdoba y Huelva. Pero las consecuencias y depuraciones de responsabilidad por lo ocurrido no pasaron de ahí, dejando claro que al propio Gobierno no le interesaban aclaraciones profundas. Las izquierdas, en general, justificaron las tropelías atribuyéndolas al “pueblo”, excitado por una provocación de los monárquicos pero, si es injusto identificar al pueblo con unas bandas de revolucionarios y delincuentes, lo ocurrido difícilmente se compagina con una falta de organización y método. Por el contrario, los hechos inducen a pensar en algo preparado y efectuado por una minoría que contaba con complicidades entre los miembros del Gobierno provisional.

En esa línea apunta el testimonio publicado en 1935 por Enrique Matorras, exsecretario del Comité Central de la Juventud Comunista que se convirtió al catolicismo, abandonó el partido e ingresó en Falange Española, siendo asesinado en las matanzas de la Cárcel Modelo de Madrid en 1936. En su libro “El comunismo en España. Sus orientaciones, su organización, sus procedimientos” informa de la actividad organizada por el Partido Comunista con posterioridad a los sucesos en el Círculo Monárquico y en la redacción de ABC y considera que la agitación y los incendios se realizaron bajo los auspicios del Partido Comunista con ánimo de derribar al Gobierno. Miguel Maura en sus memorias, apunta hacia la responsabilidad de «los elementos seudointelectuales del Ateneo» y de aquellos sectores que reclamaban la deriva revolucionaria del naciente régimen, señalando la participación de los anarquistas.

Aunque todos los indicios apuntan en esta dirección, resulta difícil una respuesta exhaustiva porque la ausencia de intervención formal de las autoridades impidió que se llevara a cabo la identificación y procesamiento de los autores de los desmanes. Una excepción es el caso de Málaga, donde la declaración tardía del estado de guerra y la labor de oficio de los juzgados de la capital, han permitido reconstruir la investigación sobre la autoría material de los incendios y saqueos que fue dirigida hacia la actuación de los más significativos dirigentes comunistas locales (Cayetano Bolívar, Andrés Rodríguez...), quienes fueron detenidos y procesados junto a bastantes delincuentes comunes. Las actuaciones judiciales concluyeron, en la mayoría de los casos, con sobreseimientos y archivos de las causas y con la aplicación del indulto concedido con motivo de la proclamación de Alcalá Zamora como primer presidente de la República. Pero José Jiménez Guerrero concluye apuntando que en los asaltos e incendios se produjo una doble acometida: la inicial, perfectamente programada, en la que la responsabilidad de los dirigentes comunistas parece contrastada y una segunda, de pillaje y saqueo, protagonizada por delincuentes comunes ante la inoperancia de las autoridades (cfr. José Jiménez Guerrero, “La quema de conventos en Málaga: mayo de 1931″. Málaga: Arguval, 2006).

La conclusión que se impone es que los incendios de mayo demostraron que el Gobierno provisional de la República estaba dispuesto a dar alas al laicismo de los partidos revolucionarios tolerando sus manifestaciones de violencia. Para mantener el orden, los miembros del Gobierno se hubieran tenido que enfrentar a los mismos que unas semanas antes los habían encaramado al poder y eso hubiera significado la negación del espíritu revolucionario que había configurado a la República y que tuvo su expresión en el Pacto de San Sebastián y en la formación del Gobierno provisional. Al mismo tiempo, los incendios permitieron plantear la cuestión religiosa como un problema candente en el que se daban la mano el secularismo elitista y burgués de los viejos partidos republicanos y liberales con el activismo laicista de anarquistas, comunistas y socialistas, estos últimos cada vez más lanzados a su deriva bolchevizante.

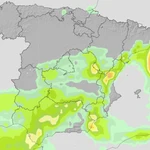

Un año de la dana de Valencia