Artículo

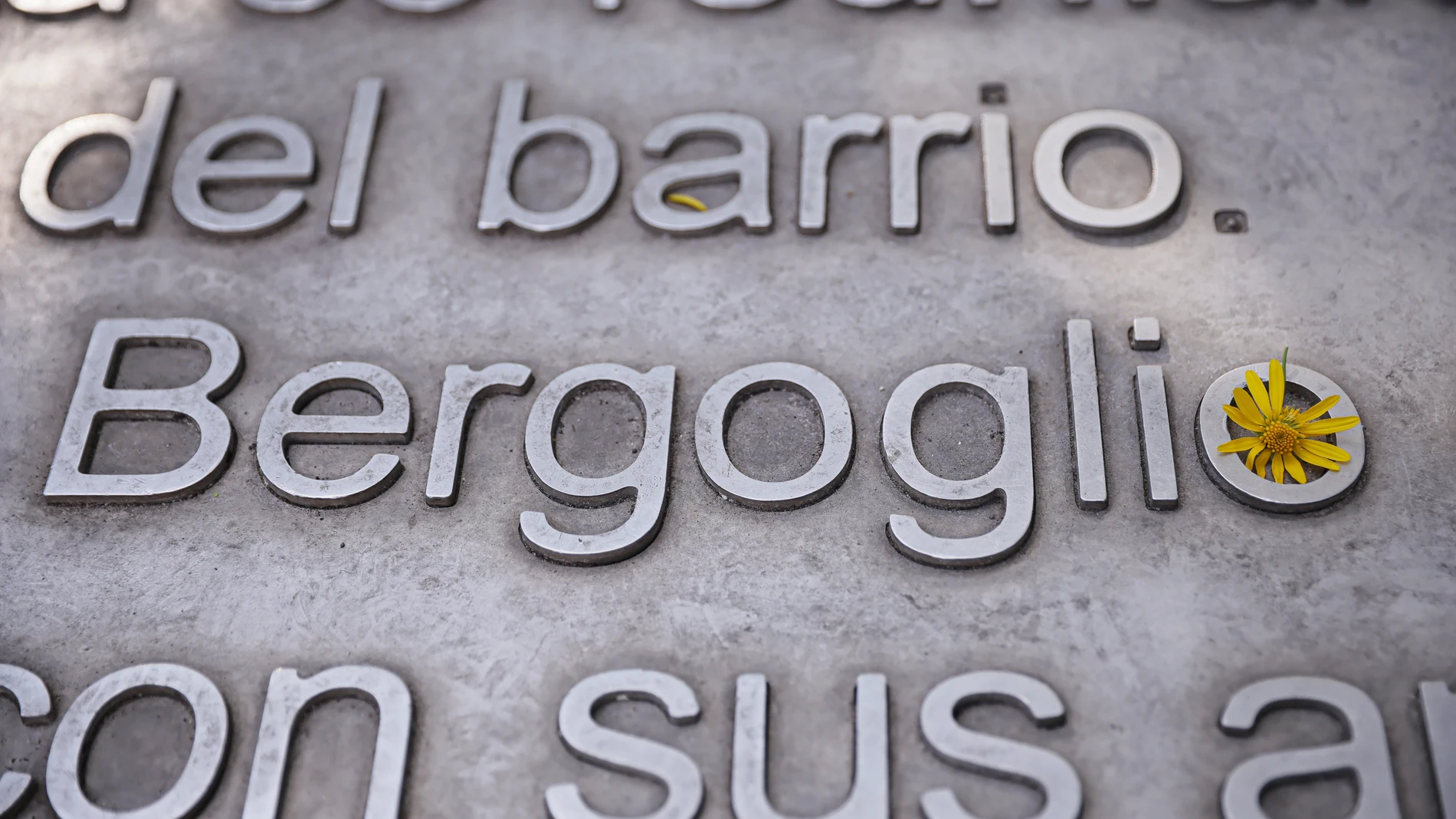

La intrahistoria de Bergoglio

Con Bergoglio se deseaba pasar página y reiniciar una vida eclesial sosegada y constructiva. Se vio cercado por tradiciones, costumbres, hábitos, maestros de ceremonias y reglas, pero él apostó por una Iglesia en salida, itinerante, misionera y abierta al mundo

La dimisión de Benedicto XVI sorprendió y desconcertó a muchos pero, en cierto sentido, supuso una descomprensión de la comunidad creyente, abrumada por los escándalos y enfrentamientos tan presentes en la reciente vida comunitaria. Se deseaba pasar página y reiniciar una vida eclesial sosegada y constructiva. Para el día 28 de febrero, día en que cesaba el Papa Benedicto, se había convocado un encuentro de despedida con los cardenales. Ese día se encontraban casi todos ellos en Roma, de forma que antes de convocar oficialmente el cónclave estaban presentes en la ciudad la mayoría de los electores.

Aunque se mantienen secretas las intervenciones de los cardenales en las sesiones introductorias, se supo enseguida que los purpurados hablaban muy claro y sin cortapisas, exigiendo, entre otras cosas, al cardenal Bertone, secretario de Estado del anterior Papa, una relación completa de la situación del Banco Vaticano. Se habló mucho sobre la Curia romana y abundaron las peticiones de su urgente y tajante reforma. Reivindicaron también que el colegio cardenalicio no representaba adecuadamente a la Iglesia al tener Europa el 50% de cardenales, cuando sus católicos representaban apenas un cuarto del total.

En una asamblea con tanta historia y de origen tan dispar resonaban con fuerza algunos de los grandes desafíos que la Iglesia y el nuevo Papa tendrían que afrontar en el inmediato futuro: la urgencia de renovar los modos de proclamar la Buena Noticia, el diálogo con el mundo actual, el ecumenismo, la colegialidad, la moral sexual, el papel de la mujer, el celibato, la reforma de la Curia romana, la renovación espiritual en medio del materialismo reinante. Muchos señalaron su ansiedad ante una Iglesia en decadencia y caída libre, con una cierta desesperanza generalizada y el desconcierto de clérigos y laicos, aparentemente sin capacidad para responder con decisión a los grandes retos.

En la sesión del 23 de marzo intervino el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos aires. Conocemos sus palabras porque, al final de su intervención, el cardenal Ortega, arzobispo de La Habana, le pidió el esquema que había mantenido en sus manos y que Bergoglio le entregó, documento único en la historia de los cónclaves:

1º Evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone en la Iglesia parresía de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria.

2º Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y, entonces, se enferma (cf. la mujer encorvada sobre sí misma del Evangelio). Los males que a lo largo del tiempo se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico. En el Apocalipsis, Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente, el texto se refiere a que golpea desde fuera la puerta para entrar… Pero pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir. La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir.

3º La Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia; deja de ser el «mysterium lunae» y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual –según De Lubac, el peor mal que puede sobrevenir a la Iglesia–. Ese vivir para darse gloria los unos a los otros. Simplificando, hay dos imágenes de Iglesia: la Iglesia evangelizadora que sale de sí; la de la Dei Verbum (religiose audiens et fidenter proclamans), o la Iglesia mundana que vive en sí, de sí, para sí. Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que haya que hacer para la salvación de las almas.

4º Pensando en el próximo Papa: un hombre que, desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo, ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que le ayude a ser la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría de evangelizar.

Obviamente, no se conoce el efecto que esta intervención produjo en los demás cardenales, pero el hecho de que fuera un cardenal no europeo, jesuita y conocido por su austeridad y cercanía a marginados tuvo su repercusión. Este esquema manifiesta un carácter, un programa y una forma de actuar, que se manifestó en su archidiócesis bonaerense y que forma parte de su Pontificado romano.

El inicio del cónclave con la misa del Espíritu Santo, en el marco barroco de San Pedro, y comenzando la clausura en la maravillosa capilla Sixtina, puso el reloj de todos los creyentes en situación de espera y de esperanza. Posiblemente, en esa clausura que tanto interés provoca en el mundo, muchos de sus integrantes se preguntaban con ansiedad qué era lo que elegían. En los seminarios y noviciados del mundo reciben los candidatos al sacerdocio una espiritualidad sacerdotal que carga de manera irreal sobre los pobres hombros de seres humanos débiles, por muy buena voluntad que posean, una pretensión desproporcionada que, de hecho, difícilmente puede conseguirse. De la misma manera, pero con pretensiones excelsas y de espiritualismo metafísico, casi apocalíptico, el Papa elegible es presentado como custodio y dueño de las llaves y del alma de la Iglesia. Sin embargo, si Jesús se presentase en Roma con sus apóstoles, vestidos tal como vestían en Galilea o como viste la gente normal en nuestros países, se encontraría de sopetón ante un colegio cardenalicio coloreado de púrpura, un Papa con sedas, guantes bordados de perlas, zapatos carmesí, bisutería áurea, sentado en un trono rococó, con obispos violáceos con mitras de diversos colores según los tiempos litúrgicos, con sacerdotes aparentemente humanos, pero con las manos juntas dirigidas al cielo en pos de no se sabe qué transfiguraciones. Todos ellos con unas pretensiones que transcienden las pobres posibilidades humanas, por muchas elaboraciones teológicas y espirituales que las acompañen. Esta aparente contradicción entre enunciados y prácticas son muy humanas y un cónclave en la Sixtina constituye una desconcertante manifestación de ese estilo, talante, postura.

¿Qué elige un cónclave en pleno siglo XXI? ¿Un discípulo autorizado de Cristo, un sucesor del César, un monarca mitad monje, mitad autoritario, dueño de cuerpos y almas? Durante su preparación, muchos creyentes sintieron desconcierto y esperanza a la vez. ¿Qué imagen del papa y qué ilusiones mostraban los cristianos comprometidos del Tercer Mundo, es decir, la mitad, al menos, de los miembros de la Iglesia? ¿Qué esperaban en su corazón los millares de creyentes reunidos en la plaza de San Pedro en el momento en el que el humo blanco señalaba que todo empezaba de nuevo? En cualquier caso, los cardenales reunidos se mostraban decididos a elegir un discípulo muy significativo de Jesús de Nazaret, es decir, al obispo de Roma, que preside a las Iglesias en la caridad.

Salió al balcón el nuevo Papa Bergoglio, tranquilo pero sobrecogido, pidió la oración de los presentes y se inclinó ante el pueblo para quedar investido por la plegaria de los creyentes. Eligió el nombre de Francisco, un nombre que es incompatible con el fasto, la soberbia de los ojos, el alejamiento de los hermanos, el poder y la gloria humanos. Ningún Papa anterior se había atrevido a adoptar este nombre, porque fueron conscientes del compromiso que significaba. No podían llevar ese nombre morando en un palacio renacentista, moviéndose con un espléndido automóvil, con una corte de funcionarios, camarlengos, caballeros de esmoquin y obispos subalternos. En realidad, resulta muy atrevido aceptar que alguien se llame vicario de Jesucristo, el que murió en la cruz tras una vida de puro abandono y esperanza en el Padre, al tiempo que se vive rodeado de tanta tramoya. Siendo sinceros, debemos admitir que esta contradicción se repite en el ser humano en general y en los cristianos en particular, pero en Roma encontramos con más espectacularidad por su significación.

Francisco, Papa, ha iniciado un estilo de vida que se sitúa en el propio límite, tal vez señalando más agudamente la contradicción de la situación heredada. Se quedó a vivir en la misma residencia en la que vivieron los cardenales durante el cónclave, en la que moran un par de docenas de clérigos que trabajan en el Vaticano y unos cuantos de paso; duerme pared con pared con los otros residentes, celebra la Santa Misa en la capilla de la casa con miembros de la comunidad o algunos invitados que escuchan la palabra que sale espontáneamente de sus labios a propósito del Evangelio del día; desayuna entre los suyos, no apartado de los demás. Ni siquiera Fellini tuvo imaginación suficiente para idear una película en la que un Papa recién elegido volviera al centro de Roma en un coche normal a la pensión en la que se había alojado los últimos días antes del cónclave, hizo la maleta con sus manos, bajó al mostrador y pidió la cuenta, ante la mirada atónita del conserje que entregaba la cuenta al dueño del edificio.

Ya desde los primeros días se extendió una corriente de simpatía y satisfacción al verle y escucharle. Conviene tener en cuenta que muchas de las críticas a las actuaciones de Roma o de la Curia romana no se cuestiona la promesa de Jesús a Pedro, sino la manera de presentarse o de ejercer su autoridad en diferentes épocas de la historia. Estamos convencidos de que el estilo es el hombre y, al mismo tiempo, una manera de concebir el cargo y la potestad. Para no hablar del pasado, somos conscientes de que en nuestros días no se puede dirigir la Iglesia hacia Cristo sin tener en cuenta a los otros apóstoles y, también, el bautismo y la dignidad de los cristianos; sin respetar a los pobres del Señor que de alguna manera somos todos los creyentes. En realidad, no se puede representar a Cristo sin seguirle e imitarle en su palabra y vida.

Un Papa venido de lejos, «parachutado» en la Ciudad del Vaticano sin más preparación, se ve cercado por tradiciones, costumbres, hábitos, maestros de ceremonias que siguen impertérritos las reglas del pasado, con fórmulas todas ellas anquilosadas. Se encuentra cercado en un círculo de hierro formado por la historia y los intereses privados, por la rutina y la falta de imaginación y renovación. ¿Cómo expresar y moverse con autonomía y transparencia en el reino del misterio y del protocolo? ¿Puede cambiar de casa o de zapatero? ¿Puede detener a su maestro de ceremonias cuando pretenda vestirle impropiamente, seguir llevando una cruz sencilla de plata vieja, señalar con su mirada firme, pero un poco perdida, que no es el boato ni el autoritarismo el fundamento de su prestigio y de su autoridad, sino la capacidad de sugerir al mundo que desea ser testigo fiable del Maestro en una Iglesia en la que existen demasiados testigos mudos que no ejercen, pero que esperan que alguien sea capaz de romper inercias, gritar en los desiertos de los egoísmos y soberbias, abrir las puertas a quienes durante 2.000 años han permanecido pacientemente en los márgenes de la historia, explicar a los cristianos del mundo por qué tantos de ellos no pueden acercarse a la eucaristía a causa de que sus obispos no se animan a ordenar sacerdotes a hombres capaces y buenos porque están ya casados? Esta comunidad católica, tan organizada, tan estructurada, tan anquilosada y, sin embargo, tan viva, necesitaba un hombre de fe que les convenciese de que todo era posible porque Cristo es el Señor de la Historia y está dispuesto a recrear una nueva Iglesia y una nueva humanidad. Muchos de los que le recibieron el 13 de marzo en San Pedro, muchos de los que le siguen y escuchan en los rincones del mundo, pensaron y piensan que el nuevo Papa Francisco podía ser ese hombre.

En esa noche del 13 de marzo, la enorme multitud, guarnecida por impermeables y paraguas, escucharon asombrados un nombre que pocos conocían: Giorgio Bergoglio. Muchos ensombrecieron su rostro ante un Papa latinoamericano y jesuita y otros se entusiasmaron precisamente por eso. Se trata del primer Papa posconciliar y no europeo después de muchos siglos, oriundo de un continente en el que sus Iglesias fueron capaces de reunirse en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, y de abrir espacios de encuentro pastoral compartido con sus comunidades, que carecen de todo menos de fe y esperanza.

Jorge Mario Bergoglio, hijo de emigrantes italianos, nació el 17 de diciembre de 1936. En 1958 ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús y se ordenó el 13 de diciembre de 1969. Fue maestro de novicios, profesor de teología, consultor y provincial. Sus años de provincial y, más tarde, de rector del Colegio Máximo resultaron conflictivos y se ganó la enemistad de una parte de sus compañeros de Orden, sobre todo los menos jóvenes y los considerados más progresistas de aquel tiempo, quienes desconfiaban del apoyo de Bergoglio a la religiosidad popular y su desapego de la teología de la liberación. En 1990 fue enviado a Córdoba (Argentina) con el fin de aislarlo y marginarlo, y allí permaneció desde junio de 1990 a mayo de 1992, reducido casi a confesar y leer, sobre todo, los 37 volúmenes de la «Historia de los papas», de Ludwig Pastor. Años más tarde, ya en Roma, confesó que «una vez que conoces esa historia, no hay mucho de lo que pase en la Curia romana y en la Iglesia de hoy que pueda sorprenderte». Resultó un periodo duro, purificador, como confió a Antonio Spadaro: un periodo de «gran crisis interior».

Su historia cambió del modo más insospechado. Quarracino, cardenal arzobispo de Buenos Aires, conocía y estimaba a Bergoglio, había participado en dos tandas de retiros que este había impartido a los sacerdotes de La Plata, su anterior diócesis, y pidió a Juan Pablo II que le nombrase auxiliar suyo. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, y en 1998, al morir el cardenal Quarracino, le sucedió como arzobispo de la archidiócesis. Durante sus quince años como obispo bonaerense, la elección en favor de los pobres está en la base de su actividad pastoral y constituyó su testimonio permanente. La Iglesia de Buenos Aires estuvo presente de manera activa allí donde aumentaban las carencias y miserias, construyendo hospitales, escuelas, centros para tóxicodependientes. No le amaron los políticos ni parte de la alta burguesía, pero el pueblo estuvo con él.

En el ritmo atemporal de la Iglesia, un Pontificado puede tener momentos fuertes y brillantes, pero raramente cambia de manera visible el ritmo y la rutina eclesial. En los últimos decenios, la sociedad ha cambiado drásticamente en muchos aspectos, y el Concilio supuso un cambio radical del modo de concebir la Iglesia y la pastoral en la rutina eclesial, pero el talante pontificio, romano y eclesial en su profundidad no acababa de digerir las consecuencias del impetuoso signo de los tiempos. Francisco fue ordenado presbítero celebrado ya el Concilio, vivió con intensidad su sacerdocio, marcado por la celebración de las asambleas de Medellín y Puebla, y participó activamente en la de Aparecida, una realidad renovadora eclesial, todavía con muchos aspectos que deben ser profundizados. No era europeo, aunque sus padres fuesen italianos. Era otra mentalidad, otro talante, otras preocupaciones, otro enfoque.

Los creyentes constataron desde el primer momento la cercanía del Papa, su simplicidad, su capacidad de escucha tanto con jóvenes como con el pueblo fiel o con sacerdotes y religiosas. Pregunta, escucha y responde, es decir, dialoga con espontaneidad. Pablo VI, en la encíclica «Ecclesiam suam», afirmó que la Iglesia era diálogo, pero resulta más fácil afirmarlo que practicarlo. Da la sensación de que Francisco ha plantado su tienda en el barullo de la calle, junto a los cristianos de a pie. Es consciente de cuanto le rodea, tanto la santidad como la corrupción y las camarillas de poder, tan poco evangélicas como tan presentes. Esta transparencia constituye un vendaval de aire fresco en un mundo viciado por los rumores, la murmuración, la autosuficiencia y el puñal por la espalda. Todo, aparentemente, para mayor gloria de Dios. El nuevo Papa se ha enfrentado a este mundo desde el primer día con el Evangelio de frente y con enorme naturalidad y franqueza. A través de sus homilías, discursos y gestos ejercita el magisterio de lo cotidiano, que llega directamente a los fieles y a los alejados, provocando que muchos recobren su interés por la Iglesia. Por otra parte, resulta tan extravagante –poco frecuente– que no pocos detractores esperan y desean que resbale, de la misma manera que el pueblo judío esperaba con fruición que Cristo se equivocara.

Su manera de ser, de decir y de actuar pretende acabar con una esquizofrenia que dura demasiado: hablar de una manera y vivir de otra, y en toda ocasión enfrenta a sus oyentes con su situación personal: «Solo desde la conversión interior se puede comprender el cambio de las estructuras, pero la veracidad de la conversión se comprueba con el cambio». San Pedro Fabro, un jesuita del siglo XVI a quien el Papa admira, habla de experiencia interior, formulación doctrinal y reforma estructural como tres elementos imprescindibles de una auténtica reforma, y Francisco, que declaró su santidad, quiere actuar en consecuencia. El Papa se ha preguntado en más de una ocasión si esta Iglesia es capaz todavía de inflamar el corazón, de hacer volver a los fieles a Jerusalén, como llevó Jesús a sus discípulos, capaz de descifrar la fuga de tantos hermanos, de acompañarlos en el camino, poniéndose ella la primera en marcha con la gente, de presentar las Escrituras, la catequesis, los sacramentos y la comunidad, de tal manera que fascine a la gente por su belleza. Él lo ha estado haciendo, y ese es su signo y la causa de tanto rechazo.

Su prioridad y dedicación fundamental tanto en Buenos Aires como en Roma ha sido y sigue siendo la lucha contra la mundanidad espiritual allí donde se encuentre, y sin este objetivo no comprenderíamos adecuadamente su programa de actuación: los pobres, los chicos de la calle, la droga, la renovación de la vida pública, la formación espiritual sacerdotal, la educación y la catequesis, junto al diálogo con otras Iglesias y otras fes. Durante el Concilio, un grupo de sacerdotes de Buenos Aires fueron a la periferia para vivir con los más pobres. Allí encarnaron el Evangelio y aprendieron a valorar la religiosidad popular. El arzobispo Bergoglio se identificó con ellos, dobló su número, estuvo con ellos parte de su tiempo y los convirtió en punta de lanza de una pastoral que salía del centro para ir al encuentro de la gente, hacia todas las periferias humanas y sociales.

Francisco es un hijo de la asamblea de Medellín, una Iglesia pobre que se dirige a los pobres. Bergoglio evangelizó la ciudad a partir de las periferias y quiso evangelizar la Iglesia a partir de Lampedusa, de las ruinas martiriales de Iraq, de las favelas brasileñas, de los jóvenes presos en la cárcel o de los centros de drogodependencia. Pide a los jóvenes en Río que no se queden parados ante las situaciones a las que les está llevando una sociedad sin alma y sin escrúpulos. Les pide que se muestren indignados y señala de muchos modos que él está dispuesto a marcar un nuevo rumbo a la Iglesia.

Ha impuesto un estilo comunicativo sobrio y sencillo, pero eficaz. Le interesa la comunicación capaz de crear puentes. Busca una Iglesia que salga a la calle en lugar de ensimismarse en ella misma, aunque pueda equivocarse a veces. «Prefiero una Iglesia que sale y se accidenta que una Iglesia enferma, encerrada en sí misma», ha insistido de diversas formas. Y señaló el compromiso existente con los jóvenes: «Nuestra generación se mostrará a la altura de la promesa que hay en cada joven cuando se sepa ofrecerle espacio; tutelar las condiciones materiales y espirituales para su propio desarrollo; darle una base sólida sobre la que pueda construir su vida; garantizarle la seguridad y la educación para que llegue a ser lo que puede ser; transmitirle valores duraderos por los que valga la pena vivir; asegurarle un horizonte trascendente para su sed de auténtica felicidad y su creatividad para el bien; despertar en él sus mejores potencialidades para ser protagonista de su propio porvenir y corresponsable del destino de todos».

El 28 de julio, Francisco llegó a Brasil para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro que los países latinoamericanos esperaban con interés a causa del nuevo papa argentino. Llegaron jóvenes de todos los países del mundo, pero fue fundamentalmente un encuentro y una reflexión americana. Un millón, dos y tres millones de personas se reunieron en las diversas concentraciones celebradas en la playa de Copacabana, dado que el enorme campo meticulosamente preparado para ello en las afueras de la ciudad fue destruido por los vendavales de los días anteriores. Hubo también encuentros a muchas bandas, con jóvenes de todos los países, en pequeños y grandes grupos, con 35.000 jóvenes argentinos, con minorías de otros países europeos, africanos y asiáticos y, sobre todo, americanos, y con masas en las calles y en las plazas. El camino de la cruz que los jóvenes recorrieron en Copacabana concluyó con una interpelación directa y desafiante: «Y tú, ¿quién eres? ¿Como Pilato, como Cireneo, como María?

El encuentro con los jóvenes fue, naturalmente, el objetivo fundamental del viaje, pero se trataba de su primer viaje a América, y el Papa y los obispos de habla hispana y portuguesa aprovecharon para reunirse en el santuario de Aparecida, donde Bergoglio con otros obispos escribieron en 2007 el documento de Aparecida, de la V Conferencia General del CELAM, que ha seguido dinamizando la comunión entre las Iglesias y sus pastores de la inmensa región. Francisco se dirigió varias veces a estos obispos que por primera vez se encontraban con un papa que habla su mismo idioma y conoce directamente sus problemas y preocupaciones. No cabe duda de que este encuentro y los siguientes de los años sucesivos han avivado la espiritualidad, generosidad, solidaridad, perseverancia, fraternidad y alegría de estas comunidades de creyentes que constituyen casi la mitad de todos los católicos del mundo y que poseen una historia religiosa de cinco siglos. Este Pontificado está marcado por esta procedencia y es consciente de que por justicia e imposición de la realidad histórica marcará su impronta a una Iglesia cada día más deudora y más relacionada con ese mundo.

Él es muy consciente del maltrato de los indígenas en los diversos países, especialmente en Brasil y el sur de Perú. Los Estados se fijan solo en sus recursos naturales, petróleo, minas y la agroindustria, echando abajo el bosque y degradando el territorio. Francisco ha puesto en la agenda del mundo los problemas de esta región, sus dificultades y los derechos de sus habitantes.

Francisco ha escrito varias Exhortaciones apostólicas y cuatro encíclicas que reflejan nítidamente su pensamiento y la doctrina social en nuestros días. La primera resultó atípica y tan sorprendente como la permanencia de un papa dimitido a pocos metros del papa actual. Benedicto tuvo el proyecto de escribir tres encíclicas sobre las tres virtudes cardinales. Publicó dos sobre la esperanza y la caridad y se retiró con la tercera en parte escrita. Con este material, Francisco ha completado una nueva encíclica con sus aportaciones y su talante. Se trata de «Lumen fidei» (29 de junio de 2013), cerrando así una etapa al tiempo que se inicia otra desde la continuidad.

«Evangelii gaudium», un auténtico manifiesto programático, impacta desde el inicio al describir crudamente los desafíos del mundo actual y las patologías que van en aumento. Afronta, con palabras de san Francisco y las suyas propias, el medio ambiente y el desarrollo sostenible; la reforma de la Iglesia a partir de su misión evangelizadora; la inclusión social de los pobres en la sociedad y en la Iglesia; la paz y el diálogo social. El Papa se pronuncia decididamente contra «una economía de la exclusión y de la iniquidad. Esa economía mata […], se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar […] Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes». Documento en clara sintonía y continuación con «Centesimus annus», de Juan Pablo II, y «Caritas in veritate», de Benedicto XVI.

Francisco no acepta la introversión eclesial, su retirada a las trincheras morales que proceden de su preocupación por sobrevivir, su miedo enfermizo por la secularización y el relativismo.

Francisco invita, pues, a recuperar la frescura del Evangelio, encontrando nuevos caminos y métodos creativos para proclamarlo con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Apuesta por una Iglesia en salida, itinerante, misionera y abierta al mundo, y una vuelta a la esencia del Evangelio, consciente de que el verdadero misionero sabe que Jesús camina con él.

«Laudato si» es un trabajo coral: sus constantes citas de los papas precedentes, de Conferencias episcopales de todo el mundo y de teólogos de toda condición, así como el espíritu de san Francisco, que impregna todo el texto, reflejan la llamada de toda la Iglesia a la urgencia del cuidado de la creación. En el documento encontramos el convencimiento de que la ruptura de la relación entre los seres humanos y la naturaleza se debe al auge del individualismo en la cultura actual, y de que la crisis ecológica va de la mano con la injusticia social.

En 2020 se presenta la encíclica «Fratelli tutti», en la que presenta la fraternidad como valor y elemento ordenador de las sociedades. Su título repite un escrito de san Francisco de Asís que inspira muchas páginas de un escrito que pide más fraternidad y solidaridad humanas, al tiempo que condena las guerras y enfrentamientos sociales. El conjunto de la encíclica repite cuanto el Papa ha enseñado a lo largo de su Pontificado y condena el racismo y los nacionalismos cerrados y violentos, las actitudes xenófobas, los desprecios y maltratos a cuantos son diferentes. «Hay derechos que preceden a cualquier sociedad porque manan de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto creada por Dios». El Papa reflexiona sobre la parábola del buen samaritano, que constituye el núcleo teológico de la encíclica y anima a cada uno a «ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos». En la encíclica se critican los regímenes populistas y los liberales: «El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales, al servicio de los intereses económicos de los poderosos». El Papa rechaza la teología política que impone las falsas polarizaciones que dividen tanto a los ciudadanos y a los creyentes y que destruye el misterio del otro, y llama la atención sobre cualquier forma de fundamentalismo y de polarización maniquea que dividen la sociedad, la política y la fe.

Todos los documentos de Francisco, incluyendo su encíclica más reciente, Dilexit nos, que ahonda en el corazón humano desde el Sagrado Corazón de Jesús, constituyen un eco directo de su pensamiento, de sus discursos y escritos. En este sentido, resultan más personales que la mayoría de las encíclicas anteriores. En estos documentos encontramos no solo sus ideas y preocupaciones, sino también su modo de vivir, predicar y gobernar.

✕

Accede a tu cuenta para comentar