Historia

El día que el Palau de la Música se convirtió en escenario de protesta frente a ministros de Franco: el inicio de la carrera de Jordi Pujol

Una actuación censurada en un homenaje a Joan Maragall en 1960 derivó en una protesta que supuso uno de los primeros gestos de oposición pública al franquismo en Cataluña tras la Guerra Civil

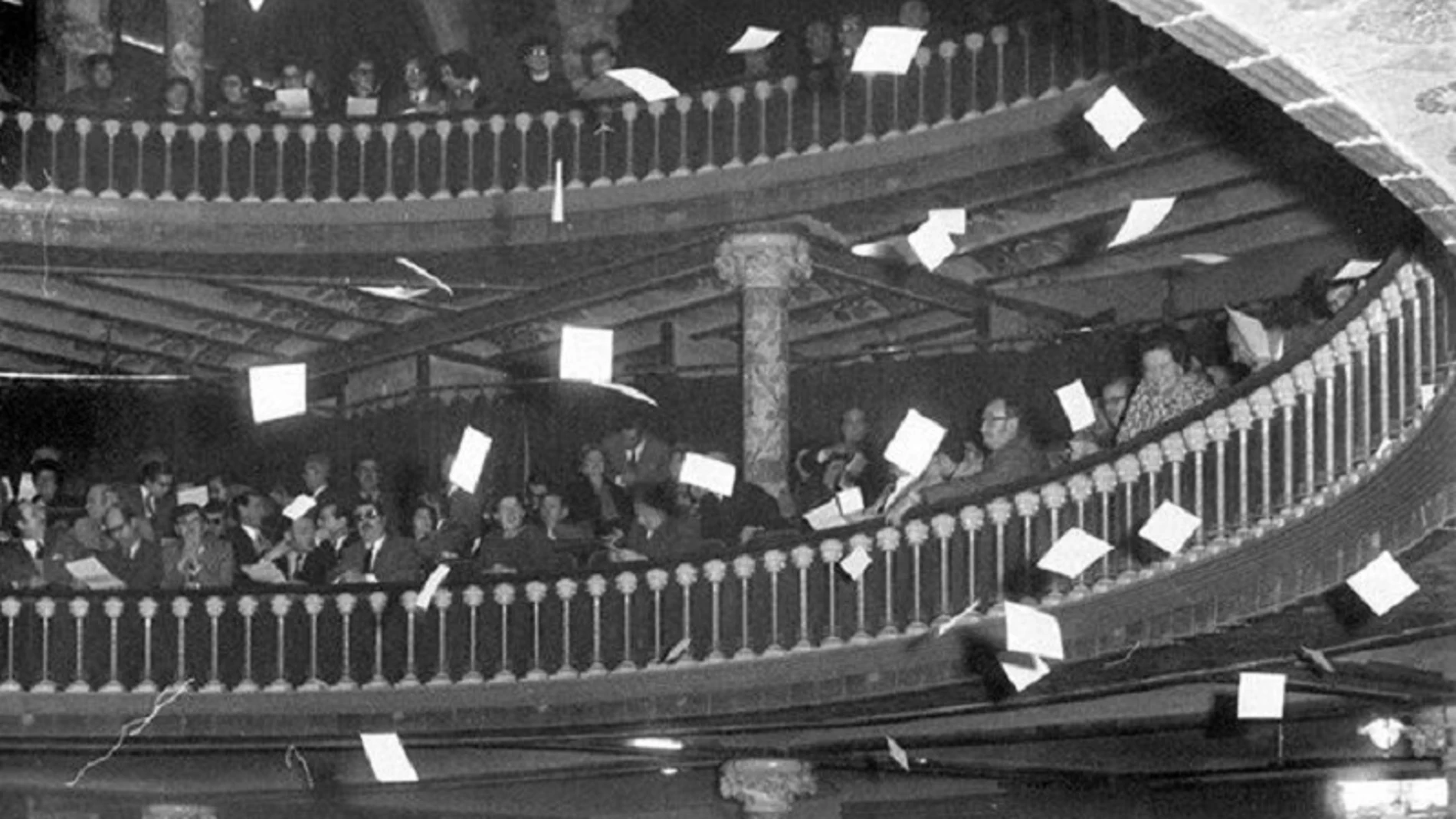

El 19 de mayo de 1960, el Palau de la Música Catalana de Barcelona fue el escenario de un acto cultural e institucional que acabaría convirtiéndose en uno de los primeros gestos públicos de contestación al régimen franquista en Cataluña. Aquel día, durante un concierto-homenaje con motivo del centenario del nacimiento del poeta Joan Maragall, varios asistentes se levantaron para entonar una canción prohibida y lanzar octavillas contra el régimen. El acto, que había sido concebido como una celebración oficial con presencia de altos cargos del Estado, se vio interrumpido por una protesta que tendría consecuencias judiciales y políticas.

La dictadura de Francisco Franco, en un intento de generar cierta empatía con sectores del catalanismo cultural, había promovido una serie de gestos simbólicos con el beneplácito del entonces alcalde de Barcelona, Josep Maria de Porcioles. Entre estos gestos figuraban la concesión de una carta municipal para la ciudad, que otorgaría una limitada autonomía administrativa, la cesión del castillo de Montjuïc al consistorio, la compilación del derecho civil catalán y, en este caso, la celebración oficial del centenario del poeta.

La tensión surgió pocos días antes del concierto, cuando el gobernador civil de Barcelona, Felipe Acedo Colunga, ordenó retirar del programa la interpretación de El cant de la Senyera, un himno coral con letra del propio Maragall y música de Lluís Millet. Aunque no se trataba del himno oficial de Cataluña, prohibido desde el fin de la guerra, la obra era percibida como un símbolo identitario por parte de determinados sectores sociales, por lo que su inclusión en el repertorio fue considerada inadecuada por las autoridades.

Pese a la censura, un grupo de jóvenes asistentes, algunos vinculados al movimiento cultural Cristians Catalans, surgido en 1954, decidió protestar. Nada más iniciarse el acto, se levantaron en sus asientos, comenzaron a cantar El cant de la Senyera por su cuenta y lanzaron octavillas con el título Us presentem el General Franco (Os presentamos al General Franco), un panfleto de tono satírico cuyo autor era Jordi Pujol, por entonces un joven de 30 años, licenciado en Medicina y miembro de círculos catalanistas.

Las fuerzas de orden público presentes en la sala intervinieron rápidamente. Varios asistentes fueron detenidos de inmediato, mientras que Pujol, que no se encontraba en el Palau en el momento de los hechos, fue arrestado horas más tarde. Aunque tuvo la opción de ocultarse, fue su propia esposa, Marta Ferrusola, quien le convenció de afrontar las consecuencias. El joven fue sometido a un consejo de guerra y condenado a siete años de prisión, de los cuales cumplió tres.

Aquel episodio, que más tarde sería recordado por el propio Pujol como “la primera victoria del catalanismo contra el franquismo”, marcó un antes y un después en su biografía personal. Aunque entonces no era un personaje conocido, los hechos del Palau de la Música lo situaron en el centro de una red de activismo que con el tiempo daría lugar a la reorganización de la política catalana. Años más tarde, sería elegido presidente de la Generalitat de Cataluña, cargo que ostentó durante más de dos décadas y que le ha acarreado numerosos problemas judiciales.

En el contexto del franquismo, los hechos de aquel 19 de mayo reflejaron la existencia de un malestar latente en ciertos sectores de la sociedad civil, que empezaban a organizarse de forma discreta y fragmentaria. La represión política continuaba siendo firme: el régimen no permitió manifestaciones públicas de disidencia hasta la etapa final de la dictadura, y cualquier acto con connotaciones identitarias era inmediatamente sancionado.

✕

Accede a tu cuenta para comentar