Sección patrocinada por

Arte

Juan Muñoz, el desvalijador de los grandes maestros, entra en El Prado

La obra del escultor coloniza con una exposición los espacios más emblemáticos del edificio de Villanueva y su exterior

El arte contemporáneo siempre tiene un origen en el pasado, lo que convierte, en el fondo, a toda vanguardia en una revisión, reformulación o refundación de los maestros de la pintura, la escultura o la arquitectura que nos han dejado los siglos. Juan Muñoz lo reconocía y con el ejemplo que encarnaba su original propuesta artística remarcaba bien aquella antigua y asendereada frase que glosaron sabios medievales y que ha gozado de tanta y de tan buena fortuna: «No somos más que enanos a hombros de gigantes».

Juan Muñoz, madrileño de Donoso Cortés, calle que compartía con el crítico Santiago Amón, el ilustre maestro que le guiaría por los meandros de la historia del arte y al que era muy frecuente sorprender encerrado en su despacho sentado delante la máquina de escribir, al lado de la ventana y bajo la luz blanca de un flexo, no tuvo reparos en auparse sobre la genialidad de Velázquez y Goya y saquear sus hallazgos para llegar más alto.

.

Seguía así la estela de otros magníficos saqueadores que encontraron en este pillaje con patente de corso una manera de ensanchar la mirada y el ingenio, como fue el caso particular de Picasso, que también se «inspiraba» en aquellos talentos que le precedieron y que abrieron caminos diferentes que después él reinterpretaría o en los que ahondaría con las dimensiones que le procuraba su talento. De esta manera, Juan Muñoz, como Picasso antes, creó un particularísimo estilo, porque el estilo, en el fondo, es el as que todo artista esconde en la manga para sorprender al mundo.

Este hábito de tomar «prestado» de otros, Juan Muñoz lo resumió con mucha gracia en una frase muy redonda y explicativa y desprovista de disimulos que se ha ligado ya para siempre a su memoria: «Puedo tomar de los artistas anteriores lo que quiera y lo que necesite... No tengo ningún problema en reconocer que la Dama de Baza es tan importante para mi obra como un tubo de neón: de la historia del arte robo todo lo que puedo».

Sin más excusas ni preámbulos, sin molestarse tampoco en pedir permisos que son siempre denegados, convirtió a los pintores del Museo del Prado (y más allá) en pura materia extractiva, en materia prima para crear, en unas singulares tierras raras de las que podría apropiarse a su antojo y con las que podía enriquecer y amasar su propia orfebrería.

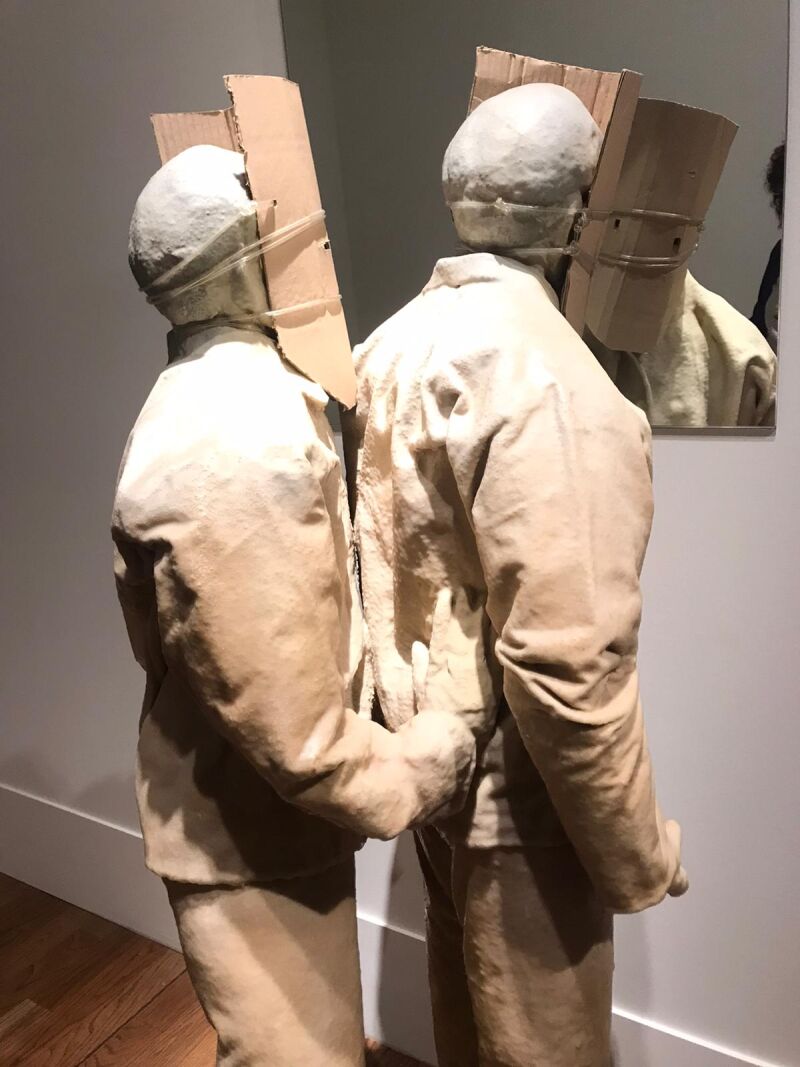

La pinacoteca madrileña, que también alberga una amplia colección de estatuas y de bustos, dedica desde este lunes una exposición a Juan Muñoz, el gran desvalijador de sus maestros, y permite que sus obras, instalaciones, proposiciones y «muñecos» colonicen desde la explanada de Goya del edificio de Villanueva hasta la galería central, la sala XII (donde una menina/Juan Muñoz se carea con «Las meninas», de Velázquez), la escalera de la puerta de Murillo y las salas C y D dedicadas a muestras temporales, que incluyen parte de su obra pictórica, con guiños evidentes a la oscuridad de Goya.

Si en los primeros ámbitos podemos contemplar cómo sus esculturas dialogan con titanes de la envergadura de Tiziano, Velázquez o Rubens (y las arquitecturas que las envuelven), los espacios acotados a la exposición en sí misma suponen un recorrido entretenido y brillante por la obra de uno de los mejores escultores internacionales de las últimas décadas del siglo XXI (falleció en 2001) y una manera de volver a disfrutar de su universo figurativo.

Una menina de Juan Muñoz se carea con «Las meninas» de Velázquez en el corazón del museo

La muestra es un recorrido por las diversas obsesiones que centraron la inteligencia creativa y emocional del artista. Hay algo de aliciente en demorarse delante de sus trabajos y recapacitar de dónde viene, cuál ha sido la fuente de la que ha bebido en cada caso para fraguarla. No es complejo relacionar sus balcones, aquí presentes, con los de Goya, ni tampoco los suelos ópticos que vemos y que aluden a los que aparecen en numerosas pinturas del Quattrocento y el Cinquecento para imprimir cierta ilusión de profundidad –pero que él reinventa y escenifica en montajes tridimensionales–, o su preocupación, nada casual, por el detallismo que imprime a los ropajes de sus piezas, una influencia que proviene directamente de la Venus de Samotracia.

Juan Muñoz tuvo una fijación por el Renacimiento, el Manierismo y el Barroco, tomando como referencias a Bernini, que influiría en su estatuaria, y, de manera especial, Borromini, por su capacidad para teatralizar los espacios y convertir un templo religioso en un monumento de luz. Estas confluencias asoman en El Prado. Lo que también queda claro aquí es que su interés desbordó esos límites (su año de permanencia en Italia le sirvió para asumir más corrientes) y, al final, no es que Juan Muñoz forme parte de la historia del arte, es que es pura historia del arte.

Pero aquí también tenemos las reglas impuestas por él, como su negativa a reproducir esculturas a tamaño natural, norma que defendía bajo el presupuesto de que «cuanto más realista es una figura, menos vida interior tiene», o su capacidad para crear escenografías con sus obras. Juan Muñoz afirmaba que a «los grandes artistas del Barroco se les pedía lo mismo que a los artistas modernos: construir un lugar ficticio. Hacer el mundo más grande de lo que es». Él lo hace con esa triangulación rítmica que da a las estatuas de sus instalaciones. Al observarlas, vemos cómo ellas generan su propio espacio alrededor y que, como afirma Vicente Todolí, el comisario, son escenas congeladas en el espacio y la luz. Esa es la razón de su misterio y también de que sumen tantas interpretaciones y lecturas sobre un creador de múltiples aristas.

Una zona de interferencias

Por Pedro Alberto Cruz

La aparición de Juan Muñoz en el Museo del Prado –ese laboratorio visual donde la pintura ha aprendido a trascender su propio plano– supone un desplazamiento sísmico cuya intensidad solo comprende quien ha entendido que la escultura, en manos de Muñoz, nunca fue un objeto sino una forma de pensamiento. La exposición «Historias de Arte», comisariada con precisión quirúrgica por Vicente Todolí, opera precisamente desde esa premisa: no se trata de introducir piezas contemporáneas en un museo clásico, sino de activar una zona de interferencias donde se cruzan, sin reconciliarse, las «constelaciones de miradas» del Prado y de Muñoz.

Se busca reconciliar las miradas del Prado con la de Juan Muñoz

En la monumental escalera de Murillo, por ejemplo, cerca de los Goya, esta «línea de interferencias» adquiere un timbre inesperado. Las esculturas «Después de Degas (amarillo)» y «Figura suspendida por un pie» se sitúan en esa frontera incómoda donde la acrobacia circense roza los gestos de dolor de «Los desastres de la guerra». El cuerpo colgado, torsionado, levitando por encima de nuestras cabezas, exige una mirada que asciende –una mirada barroca, vertical– como si nos encontráramos ante un fresco de Gaulli o Pozzo. La escultura, en Muñoz, vuelve a reclamar el cielo como espacio político: allí donde el sufrimiento y la teatralidad se confunden en un mismo pliegue. Ese mismo pliegue reaparece, aunque de modo más sigiloso, en «Sin título (Balcones y suelo óptico)». Los personajes de trapo, dispuestos en balcones ficticios, convocan un teatro sin obra, un escenario donde la tensión entre observar y ser observado se convierte en materia dramática. No es casual: desde sus primeros trabajos, Muñoz entendió que el espectador es un rehén, alguien que ocupa un lugar del que no puede escapar sin delatarse.

En términos generales, la exposición articula dos modos de inserción de Muñoz en el Prado: por un lado, lo que podríamos denominar como un «emplazamiento dialógico», representado por piezas como «Sara con mesa de billar», la cual establece un «diálogo refractario» con «Las meninas». La figura acondroplásica de Sara funciona, en este contexto, como cuerpo desencajado, partícula desviada del sistema óptico velazqueño que, precisamente por habitar ese borde, revela la ingeniería visual del cuadro en toda su complejidad. Por otro lado, se encuentran las «instalaciones-isla» –entre ellas «Cinco figuras sentadas»–, que operan como anotaciones al margen, comentarios tangenciales que no buscan integrarse sino señalar las fisuras del dispositivo museográfico-. Todolí no ha facilitado un encaje armonioso del museo y la obra del artista madrileño; antes bien, ha trazado un campo de fricciones, en el que la relación dialéctica entre ambos es explotada al máximo de posibilidades. Y en esa fricción –entre la voz del museo y la voz de Muñoz– emerge lo que siempre fue esencial en su obra: la sospecha de que mirar es, en sí mismo, un acto inquietante.

✕

Accede a tu cuenta para comentar

A la espera de sentencia

Los otros dos delitos por los que puede ser condenado García Ortiz

Encuesta NC Report