La Transición

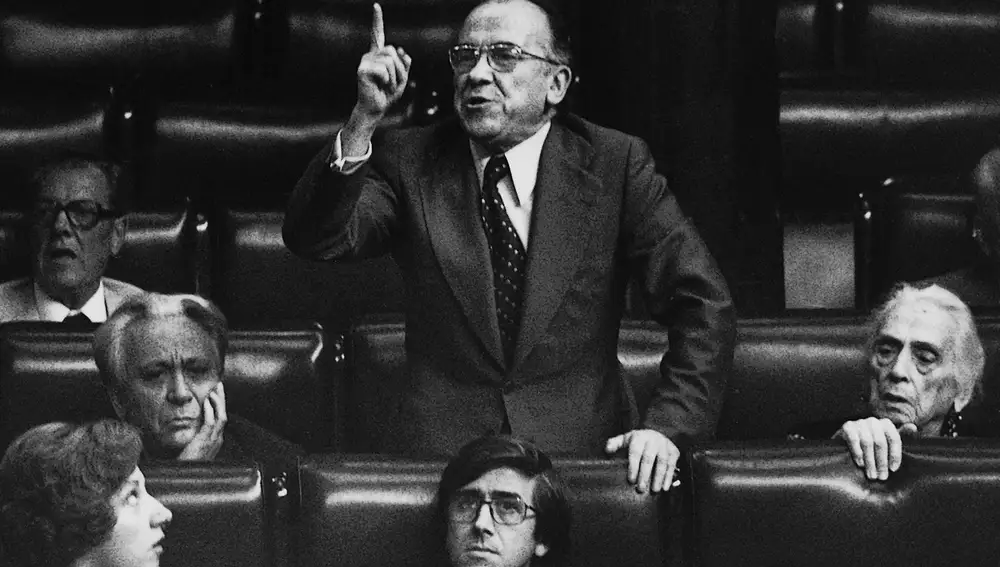

Martín Villa: «Los políticos ahora eligen ser nietos de la guerra y no hijos de la transición»

«A Juan Carlos I le escuché por primera vez la palabra consenso», recuerda el exvicepresidente y exministro de tres gobiernos de la Transición

La Transición es algo de lo que se habla a veces como quien no quiere la cosa. Se oye mucho sobre ella, se usa a conveniencia, se opina porque de cualquier cosa se puede opinar... y con el tiempo, los que la reivindican ya parecen algo anacrónico, como defensores de una mera nota a pie de página.

Es quizás por eso que Rodolfo Martín Villa (León, 1934) sigue sintiendo el deber de sentarse a hablar de ella las veces que haga falta y, al terminar, pide la grabación para ponérsela a sus nietos.

Él, que fue ministro de Carlos Arias Navarro y Adolfo Suárez y vicepresidente de Leopoldo Calvo-Sotelo, el único que queda vivo de los tres Gobiernos, se ha reconvertido en maestro de historia. Y, aunque habla de la suya, al final, es un poco la de todos.

¿Qué recuerdo cree que tendrán de usted los que vengan después de nosotros?

En estas cosas hay que ser modesto. No es mi preocupación mayor. Sería un exceso de ingenuidad y de posición ridícula pensar que uno va a tener un lugar preeminente en la historia. Además, creo que la gente de mi época, los jóvenes reformistas del franquismo, no es que estemos jubilados, ni siquiera estamos en la historia, pertenecemos más bien a la arqueología.

¡Ya será menos! ¿Guarda algún recuerdo personal de Franco?

La distancia de mí hasta Franco era grande. Hay personajes de la Transición como Santiago Carrillo o Josep Tarradellas que me han preguntado mucho por esto y siempre he tenido que decir que guardaba mucha distancia. La última vez que le vi fue en junio de 1974 y ya me encontré a una persona muy en declive. Fue en un acto menor, y cuando salí de ahí fui a ver a Juan Carlos de Borbón, designado ya como sucesor, y le trasladé que tenía la impresión de que aquello ya no daba mucho más de sí.

¿Recuerda cuándo fue la última vez que saludó con el brazo en alto?

Pues en alguna de esas festividades litúrgicas del sistema. He sido tildado de muchas cosas por venir de los llamados jóvenes azules. No sé si con mala intención, pero no me importa. Sin embargo, nunca fui militante formal del Movimiento. No lo digo para presumir, no tendría sentido ahora y fui miembro del Consejo Nacional, sino simplemente para explicar que nadie me lo exigió. Los míos fueron unos tiempos en los que las viejas liturgias ya empezaban a decaer.

¿Cree que la Transición legitimó el régimen de Franco al incorporar parte de su estructura?

A veces la gente se olvida del verdadero protagonista de la Transición. Y no fue un político, sino la sociedad española. A la muerte de Franco, en España todo o casi todo era moderno, menos el franquismo. Por eso fue posible hacer la Transición. Éramos un país con una renta per cápita del 80% de la media de la Europa de entonces. El número de estudiantes en la universidad en 1975 era igual al de bachilleres diez años antes, y las mujeres eran el 42% o 43%. Esto no era un erial, ni económica, ni cultural, ni socialmente. Esa sociedad tenía muy claro que había que caminar hacia la democracia. Pero también sabía que no era conveniente romper de cuajo el Estado que teníamos, sino que había que convertirlo en democrático. Se hizo un proceso de reforma, no de ruptura, pero los objetivos eran los mismos en ambos casos. Creo que las Cortes franquistas dieron ahí un ejemplo enorme, por conocer el país y entender que, más allá de su adhesión a Franco, muerto él, muerto el franquismo.

Dijo que los ministros de la Transición no habían estado todos por la democracia, pero sí por la reconciliación. ¿Cómo fue su proceso?

En el primer gobierno de la Monarquía, que aún presidía Arias Navarro, había 20 personas. Diez habían hecho la guerra y diez no la habíamos hecho. Por cierto, creo que el Rey influyó mucho para que hubiera esas diferencias generacionales. En el Gobierno de Suárez, solo cuatro habían hecho la guerra. Éramos hijos de la guerra, pero no la hicimos. Y en ese Ejecutivo había gente como yo, donde nuestros recuerdos familiares procedían del bando derrotado. Esas tragedias suponían enseñanzas muy importantes y ser reconciliador era lo obligado. Más que lo obligado, lo natural.

¿Usted legalizó el PCE, llegó a tener relación personal con Carrillo?

Y tanto. De vez en cuando nos reunimos a comer mis dos hijos y yo con los tres hijos de Carrillo.

¿Se ha preguntado qué opinaría de partidos como Podemos o Sumar, que serían los herederos de ese espacio?

Podría estar de acuerdo en algunas propuestas en lo económico y social. También buena parte del mundo azul estaría de acuerdo. Pero hay una cosa con la que no. Hubiera sido deseable que los políticos de ahora se sintieran hijos de la Transición y no nietos de la Guerra Civil. Pero han preferido ser nietos. Santiago, como hombre de la Transición, hubiera preferido que actuaran como hijos de ella. A mí me decía que era un «excombatiente» de la Transición y es verdad, muchos combatimos tomándola como modelo y ahora nos sentimos extrañados de que no se tome como modelo.

Voy a comentarle unas cosas que he leído y me dice si son verdad. ¿Estuvo Carrillo en su casa y su madre se santiguó?

No, no, fue mi suegra. En 1981 o 1982, hice con mi mujer y mis hijos un crucero por el Mediterráneo y coincidimos en Dubrovnik, que todavía no había sido destruida ni reconstruida. Él estaba ahí y vino al puerto y nos saludamos todos. Hay una vieja distinción política entre el enemigo y el adversario y eso creo que fue muy importante. Tras el encuentro, el matrimonio Carrillo estuvo en nuestra casa y en el pasillo se encontró con la madre de mi mujer, que se santiguó.

Otra cosa: le devolvió la famosa peluca con la que le detuvieron, pero no era la peluca original.

Parece que fue así. Fue en un acto entrañable, recién nombrado Mayor Oreja como ministro de Interior, que consistía en que el Ministerio le devolvía la peluca. Fui encantado. Pero luego Carrillo dijo que no era esa, y creo que tenía razón. Pero importaba más el significado del acto que la peluca.

Lo último: se dice que usted ordenó quemar los archivos de Falange.

Eso no es cierto. Esos archivos nunca estuvieron bajo custodia de Interior.

Hablemos de Juan Carlos I. ¿Usted hace mucha distinción entre persona y Rey, teniendo en cuenta el papel que representó y su comportamiento personal?

Cuando aceptó la Corona, el 22 de noviembre de 1975, yo venía de Barcelona y pasé por donde la batalla del Ebro. Recuerdo preguntarme cómo se resolvería lo de salir del guerracivilismo. El Rey, ese día, dio un discurso de primera. Fue la primera vez que oí una palabra que luego ha formado parte de la liturgia política: consenso. Habló de «crear un consenso de concordia nacional». A finales del 76, las Cortes que le oyeron ese discurso aprobaron la ley para la reforma política. No soy lexicógrafo, pero el estilo de ese discurso del Rey y el estilo de la ley se me asemejaron mucho.

¿Qué tal se portó la Iglesia?

Fue otra de las suertes que tuvimos. En España el recuerdo que se tenía de la Iglesia Católica no era precisamente el de apoyar las aperturas políticas, sino todo lo contrario. Pero una de esas suertes fue que la Iglesia española había hecho su propia transición con el Concilio Vaticano II.

Cambiar la Policía, imagino, no fue darle a un interruptor.

Fue una de las expresiones claras de que un proceso de reforma bien hecho es mejor que un proceso de ruptura. Aunque me encontré con situaciones complicadas en los cuerpos militares, porque me tocaba responder sobre personas que yo no designé.

¿Y las Fuerzas Armadas?

Con mucho entusiasmo no lo recibieron y hubo reacciones contrarias, como la del 23-F. Esa es otra cosa que, sin la batuta de Juan Carlos I, no se hubiera resuelto.

¿Cómo debe afrontar el Estado el funeral de Juan Carlos I, cuando llegue?

No lo sé. El Estado tiene otras preocupaciones de las que ocuparse. Se están produciendo en los últimos años muchos destrozos en la estructura del Estado. No digo aquello de que España se rompe, sino a cómo se están utilizando las instituciones.

Usted es el primer investigado por crímenes durante el franquismo y la Transición, por los sucesos de Vitoria y los Sanfermines de 1978. Llegó a decir que pudo ser el responsable.

De eso se ha hecho una utilización. Lo que estaba defendiendo es que cualquiera puede matar a una persona y yo soy un cualquiera. Pero que no era posible que hubiera un genocidio en aquel tiempo. El juicio es en Argentina y solo puede enjuiciar temas españoles si hay genocidio. Yo buscaba demostrar que el genocidio y la Transición son absolutamente incompatibles.

¿Con la perspectiva de ahora, si pudiera volver atrás haría algo distinto?

Contestar a eso es difícil. Decir que haría todo igual revela toneladas de vanidad y de soberbia inaceptables. Lo único que puedo decir es que, en aquellas circunstancias, cumplí con mi deber y mis obligaciones. Me siento heredero también de aquello.

✕

Accede a tu cuenta para comentar