"El honor de vivir"

El nombre exacto de las cosas

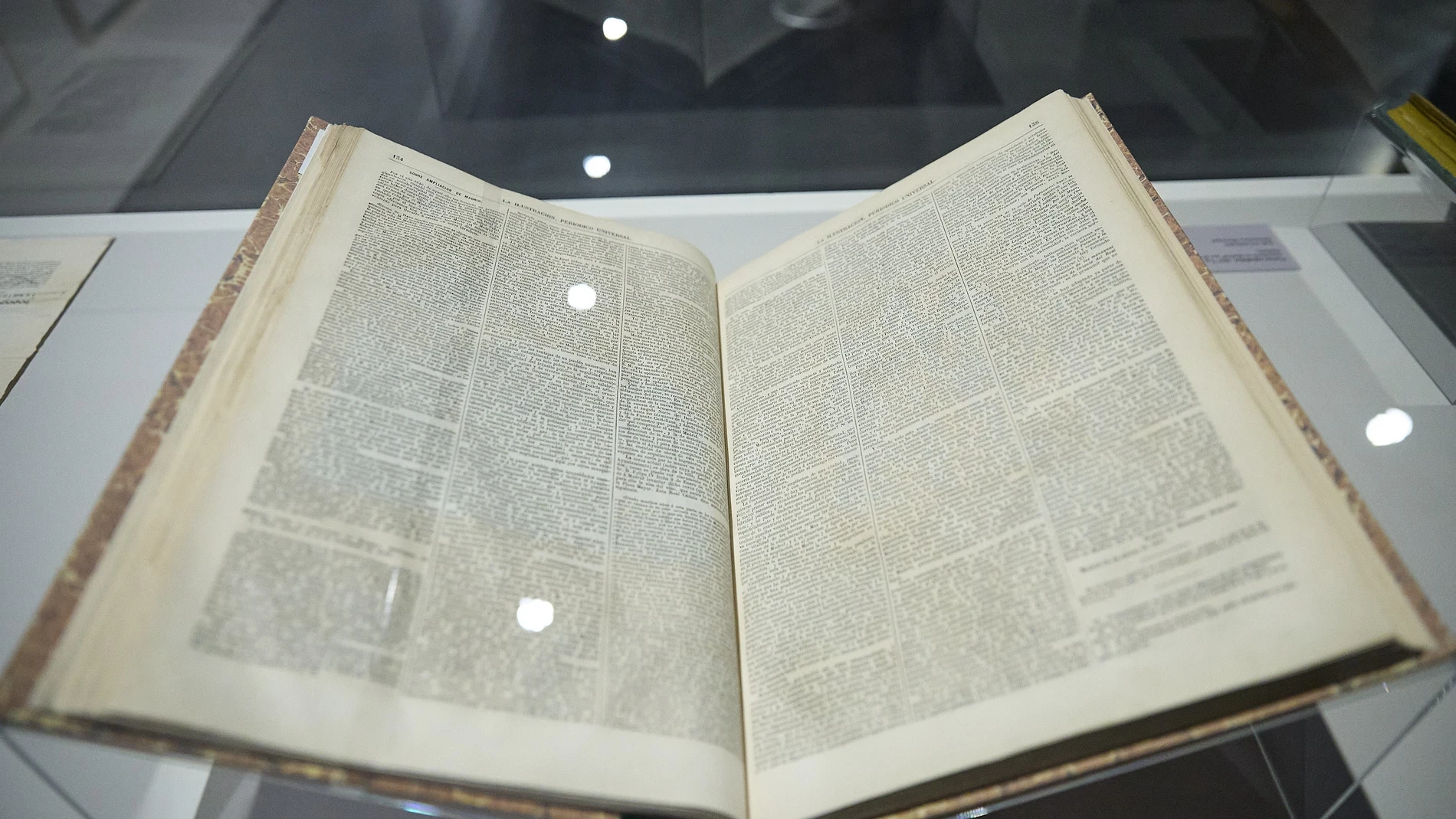

«Saber cuál es el origen de las palabras de nuestra lengua es una forma de conocer mejor nuestro pasado»

Anhelaba Juan Ramón Jiménez en uno de sus poemas más conocidos llegar a conocer el nombre exacto de las cosas, que cada palabra fuera «la cosa misma». Platón habría estado muy de acuerdo con él, porque creía firmemente que las cosas solo podían llamarse de una manera (la griega, claro está). No obstante, esta idea tan antigua de que hay una conexión natural entre el lenguaje y el mundo sigue presente en muchas culturas e impregna, de hecho, buena parte de nuestras concepciones, más o menos intuitivas, de cómo está hecha y funciona una lengua. Así, por ejemplo, tendemos a evitar ciertas palabras (como el nombre de algunas enfermedades) por miedo a que su mención nos traiga aquello a lo que se refieren (la propia enfermedad), lo que nos lleva a usar palabras vicarias (los eufemismos), que, aunque se refieran a lo mismo, parecen eximirnos, por sonar de forma diferente, de los efectos nocivos de aquello que necesitamos nombrar. Y de este modo, aunque las causas de cuanto nos ocurre están en la propia realidad (virus, bacterias o células descontroladas son quienes causan las enfermedades), parecemos creer que la forma de las palabras se contamina de algunas de sus propiedades, deviniendo así en agentes de lo que nos sucede. En último término, una lectura (superficial, porque tiene otras muchas) del poema de Juan Ramón es que las cosas solo deberían tener un nombre y, por tanto, que deberían llamarse igual en todas las lenguas. Y es evidente que no es así. Los rusos llaman «otiéts» a quien nosotros llamamos «padre» y los vascos, «aita». El consenso predominante ha sido, por consiguiente, que las palabras son símbolos, es decir, asociaciones arbitrarias entre ciertas combinaciones de sonidos y ciertos significados. Y, sin embargo, a poco que compare uno lenguas diferentes observa que muchas palabras se parecen realmente. Así, «iglesia» se dice «église» en francés, «chiesa» en italiano, «igreja» en portugués o «eliza» en vasco. Tales coincidencias no pueden ser casuales. Efectivamente, se deben a que la mayoría de estas lenguas deriva de una misma lengua (el latín), cuyas palabras han cambiado de modo ligeramente diferente en cada una de ellas. Claro que sabemos que el vasco no es una lengua romance, sino que se hablaba en la Península mucho antes de la llegada de los romanos. Si «iglesia» se dice en vasco de una forma parecida a como se dice en español es porque los vascos adoptaron esta palabra (una forma más antigua, en realidad) cuando se cristianizaron. Consecuentemente, el parecido entre las palabras de dos o más lenguas nos informa también de una historia compartida, sea en origen o fruto del contacto.

Todo lo anterior significa que ni las cosas tienen un solo nombre (el único posible), ni su nombre es por completo independiente de aquello a lo que se refieren. Claro está que tal dependencia entre lengua y realidad es bastante diferente a la que Platón tenía en mente (o tenemos nosotros cuando en lugar de decir que alguien ha muerto de cáncer, decimos que lo ha hecho de una larga enfermedad). Ni implica tan solo que la forma de las palabras de una lengua sea un reflejo de su genealogía o de sus interacciones con otras lenguas. Lo que supone es que las palabras son como son también como resultado de las vicisitudes experimentadas por los hablantes, del modo en que han cambiado sus ideas acerca de la realidad y de cómo se ha ido modelando su cultura. Son cosas, sin duda, que podemos saber a partir de otros indicios (como los testimonios escritos o los restos arqueológicos), pero que, en el caso de muchos pueblos o de los nuestros si nos retrotraemos suficientemente en el tiempo, puede ser la fuente principal de nuestro conocimiento acerca de las costumbres, los valores o las creencias. La palabra «iglesia» (y todas sus variantes) proviene, como es bien sabido, de un vocablo griego que significa «asamblea» («ekklesía»). Sin embargo, muchas lenguas de Europa usan para este concepto palabras que, siendo también semejantes entre sí, son muy distintas a las que empleamos españoles, italianos o portugueses: «church» (en inglés), «kirke» (en alemán), «tsiérkov» (en ruso) o «crkva» (en serbocroata). Todas ellas se parecen porque derivan de otro término griego, diferente a «ekklesía»: «kyriakón», que significa «la casa del Señor». Lo más interesante es que la frontera que separa las lenguas que utilizan formas derivadas de «ekklesía» de las que usan palabras procedentes de «kyriakón» es la que divide a quienes profesan la variante católica del cristianismo y quienes se confiesan protestantes u ortodoxos. Es más, un pequeño grupo de lenguas eslavas (el polaco, el checo y el eslovaco) se refiere a las iglesias con palabras procedentes del vocablo latino «castellum» («koscioł», «kostel» y «kostol», respectivamente), de modo que para ellas las iglesias son, literalmente, pequeños castillos, reflejando seguramente el hecho de que, instaladas en terrenos hostiles en los que sus habitantes eran mayoritariamente paganos, las iglesias debieron de protegerse fortificando sus muros. Tan importante es este papel de la lengua como reflejo (y acervo) de la historia de sus hablantes, que en algunos casos una lengua codifica en su propia gramática (y no solo en su vocabulario) aspectos culturales de especial relevancia. Así, el sustantivo para «luna» es de género masculino en polaco porque la Luna era un dios en la mitología eslava y no una diosa como en la grecolatina… lo que explica, claro está, que luna sea de género femenino en español. Igualmente, en la lengua australiana dyirbal los sustantivos referidos a las mujeres y los nombres de las aves poseen el mismo género gramatical, y la razón es que en la mitología de este pueblo las mujeres se convierten en pájaros al morir.

Saber cuál es el origen de las palabras de nuestra lengua y entender cómo cambia su forma y su significado (lo que técnicamente se conoce como etimología) es, por consiguiente, una forma de conocer mejor nuestro pasado y conocernos mejor a nosotros mismos. Nos ancla a un sitio particular y a una cultura concreta. Refuerza nuestra identidad y nos permite sentirnos menos perdidos en un mundo cambiante. No es diferente a saber, por ejemplo, el origen de los ritos con los que estructuramos nuestras vidas, desde la manera de preparar un plato tradicional y sentarnos a la mesa a comerlo, o de celebrar la Navidad. Hacer todas estas cosas sin entender por qué las hacemos del modo en que las hacemos satisfará, sin duda, la función para la que están pensadas (alimentarnos, cohesionarnos socialmente), pero llevará aparejada una sensación de extrañamiento que justificará (o hará más fácil) que las reemplacemos por otras ajenas (ir a un local de comida rápida o celebrar Halloween) que, aun teniendo la misma función, nos alienarán un poco más de lo que ya estamos. Volviendo a las palabras, no son meras etiquetas para las cosas. Hacen de nosotros lo que somos, especialmente en todo aquello que tiene que ver con la identidad colectiva. Como decía el poeta polaco Czesław Miłosz, la verdadera patria del hombre es la lengua. Quizás lo que la inteligencia deba darnos entonces sea el nombre siempre cambiante de las cosas.

✕

Accede a tu cuenta para comentar