Sección patrocinada por

Libros

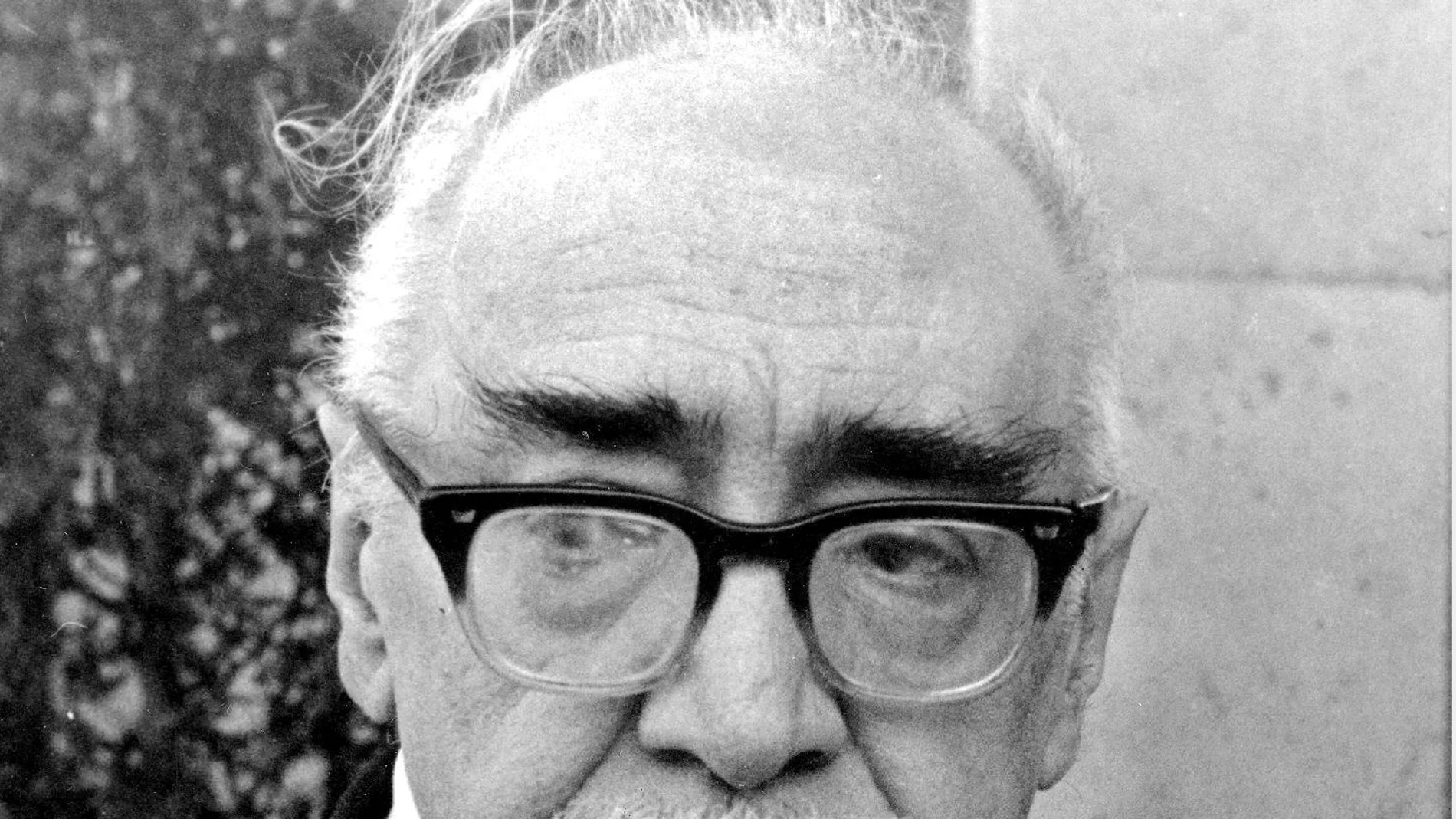

La recuperación literaria de Ramón J. Sender

Biblioteca Castro recupera la obra de este importante narrador que, como tantos, ha quedado marginado y relegado a una lejana referencia bibliográfica

El caso de Ramón J. Sender es paradigmático del destino ingrato que ha corrido una parte fundamental de la literatura española del siglo XX: la del exilio. Fue un autor prolífico y profundamente comprometido con su tiempo, que alcanzó en vida una resonancia notable tanto dentro como fuera de España. Hoy, sin embargo, su nombre apenas resuena entre los lectores comunes, sepultado bajo el polvo de una memoria literaria selectiva que, por comodidad o negligencia, ha preferido olvidar a quienes escribieron desde el margen, no solo geográfico, sino ideológico. Junto a él, nombres como Max Aub, Rosa Chacel, Francisco Ayala o María Teresa León han sido desplazados al pie de página de la historia literaria, mientras el canon se reduce a unos pocos elegidos —en general, aquellos que supieron alinearse, con mayor o menor fortuna, al discurso dominante del momento.

En este sentido, la Transición, que prometía reconciliación y redención para la cultura del exilio, no cumplió con sus promesas. Se recuperaron algunos nombres, se reeditaron ciertas obras, pero en esencia se consolidó una narrativa literaria que simplificó el complejo mosaico cultural del siglo XX español. ¿Y dónde colocamos a Sender si continuamente los críticos e historiadores de la literatura necesitan etiquetas simplistas para conservar una determinada obra? Sender no se ajusta fácilmente al realismo social, ni al experimentalismo vanguardista, y además fue un intelectual incómodo por su mirada sobre la Guerra Civil, sobre la religión, sobre la identidad española… Por eso resulta tan oportuno el magnífico trabajo que presenta ahora Juan Carlos Ara, profesor de Literatura en la Universidad de Zaragoza, que se ha encargado de editar “Narrativa esencial, I”, que recoge las novelas “Imán” (1930), “Mr. Witt en el cantón” (1936) y “Réquiem por un campesino español” (1960).

Leídas en conjunto, estas obras permite observar el modo en que la experiencia personal del autor se convierte en una herramienta para ficcionalizar críticamente los grandes conflictos del siglo. Como bien señala Ara, Sender “nació con el siglo y terminó siendo su aventajado cronista”. La clave está en el uso de la palabra “cronista”: más que un mero testigo, Sender fue capaz de organizar lo vivido —y lo colectivo— en una estructura narrativa que aspira a algo más que al documento. De ahí que la obra senderiana no pueda reducirse a lo testimonial, aunque el anclaje histórico de su producción sea innegable. Su literatura se propone como relectura moral, política y estética del tiempo vivido.

Un infierno moderno

Cada una de estas obras demuestra una ambición distinta, pero todas comparten un fundamento común: la interrogación de la violencia, del poder, del fracaso político y de la responsabilidad individual. “Imán” marca el ingreso de Sender en el campo literario y constituye una de las primeras grandes obras antibelicistas de la narrativa española contemporánea. A través del personaje de Viance, el autor dramatiza el desastre colonial español en Marruecos como síntoma de una civilización en decadencia. Ara añade que Viance “termina definitivamente desarraigado, deshumanizado, sin anclaje en el pasado”. El protagonista no es un héroe en sentido clásico, sino un hombre triturado por una maquinaria que no entiende. La guerra no es aquí glorificada ni estilizada, sino descrita como un proceso de descomposición social y moral. Así, muestra un teatro de operaciones caótico, absurdo, donde la vida humana carece de valor.

La elección narrativa de Sender —centrarse en la subjetividad de un individuo cualquiera— resulta tanto estética como ideológicamente significativa. Es la vida de un hombre ordinario lo que le interesa salvar del olvido, no los grandes gestos patrióticos. Por su parte, “Mr. Witt en el cantón”, pensada “para ganar un premio”, adopta la estructura más tradicional de la novela histórica, sin que sea puramente convencional. El marco es la efímera experiencia del cantón de Cartagena de 1873, alrededor de lo cual se articula un relato donde el conflicto ideológico aparece filtrado a través del drama íntimo. La tensión entre el inglés Witt y la española Milagritos se superpone al relato del levantamiento federal, desplazando el foco narrativo hacia lo emocional. Ara lo explica con claridad: “La fábula recae más en los asuntos derivados del romance entre Witt y Milagritos que en las lecciones políticas que podrían extraerse”. En este punto aparece una de las claves de su poética: la literatura es una forma de pensar lo histórico desde la ficción.

Un campesino como alegoría

Si “Imán” es la novela del grito y “Mr. Witt” la del desplazamiento romántico, “Réquiem por un campesino español” es la obra de la madurez estética. Concebida en el exilio y escrita en apenas una semana, su brevedad contrasta con la densidad simbólica de la narración. El relato de Paco el del Molino y la conciencia culpable de Mosén Millán sintetiza en una estructura mínima el drama colectivo de la Guerra Civil. Según Ara, esta novela es “la fábula derivada de haber cernido unos acontecimientos desgarradores con el cedazo de una memoria culpable”. El espacio narrativo es reducido —una iglesia, un pueblo—, pero el alcance moral es amplio. Sender no se limita a denunciar la violencia, sino que explora los mecanismos de la complicidad, la resignación y el miedo.

Por último, cabe decir que uno de los puntos más sugerentes del prólogo de Ara es su diagnóstico sobre la posición ambigua de Sender en el canon. A pesar de su vasta producción —más de cien títulos—, su lugar en la historia de la literatura española sigue siendo periférico. Atribuye esta indefinición al exilio, pero también a la propia naturaleza compulsiva de su escritura: “la novela senderiana surge en mayor medida del dictado de la letra y del azar de la escritura [...] que de la ideación apriorística de un plan claro y exacto”. Todo parece indicar que Sender no escribía para la posteridad ni para el aplauso académico. Escribía desde la urgencia y desde la necesidad. Esto le permitió alcanzar momentos de lucidez extraordinaria, pero también dispersarse. Sin embargo, como ocurre con los grandes autores, su obra sigue interpelando al presente porque no se ancla en la anécdota ni en la consigna.

✕

Accede a tu cuenta para comentar