Opinión

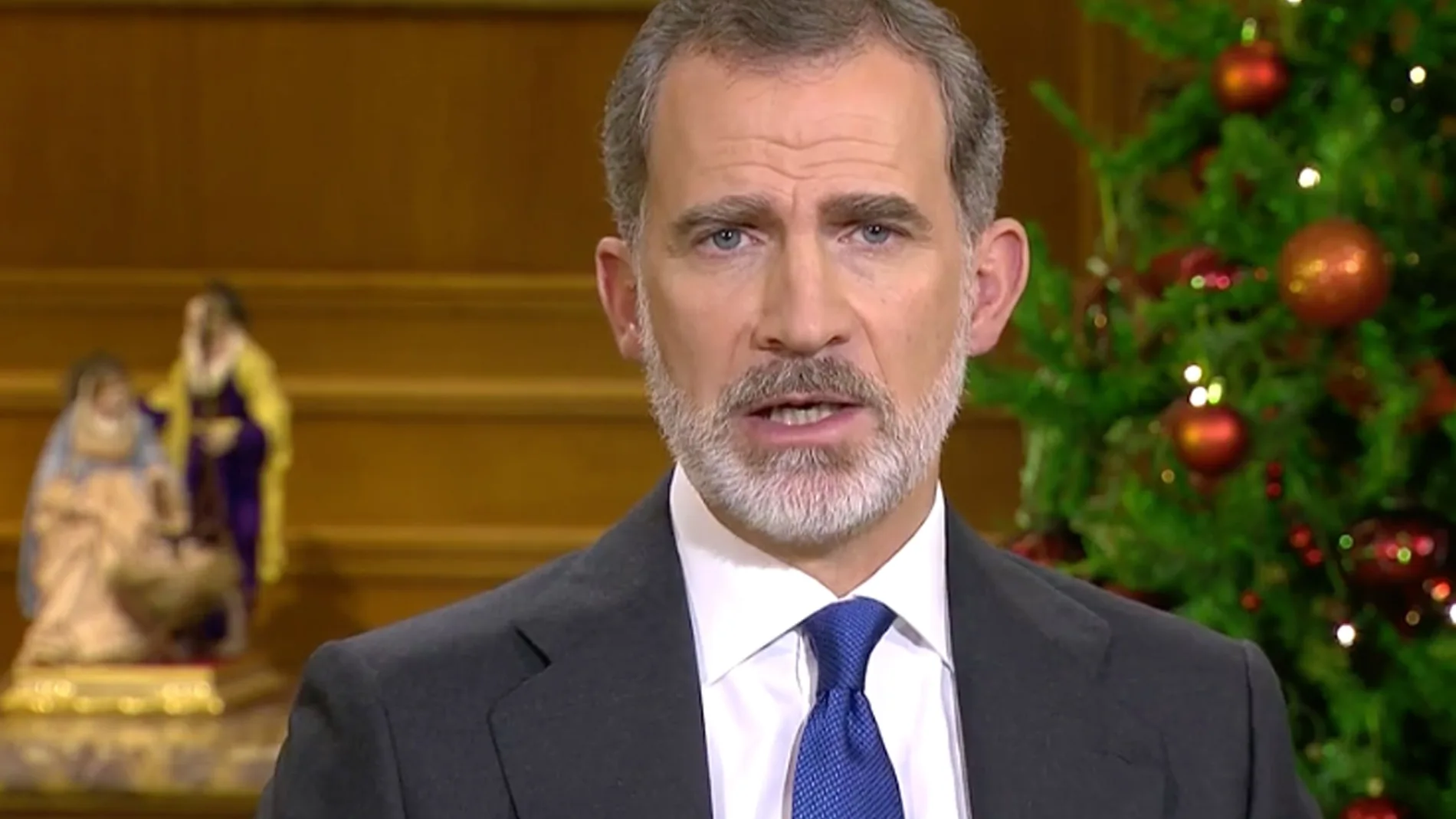

El Rey de todos

La Corona, y con ella el monarca sintetizan todo aquello que somos y demuestra la existencia de un bien común, compartido por todos, resumido en la palabra España

La Princesa de Asturias pasa el curso estudiando en un colegio galés, en Gran Bretaña. La rodean otros jóvenes de diversas nacionalidades, con distintas lenguas y procedencia social. Aunque puede resultar difícil, es bueno conocer temprano otros horizontes, entre otras cosas para apreciar en lo que vale lo propio y no darlo por hecho. También así se aprende a apreciar la diferencia. Se habrá formado un carácter acorde con el sentido de la institución, que es, en muy primer término, un seguro contra el nacionalismo. El monarca es, efectivamente, la viva demostración de que la nación existe, y que esa nación es una de las formas en las que se plasma la pluralidad de los deseos y las ambiciones de los seres humanos.

Otro principio fundamental de la Monarquía es que representa a todos los españoles, sin la menor excepción, en cuanto a ideas, creencias o inclinaciones de cualquier tipo y origen. La Corona, y con ella el monarca sintetizan todo aquello que somos y demuestra la existencia de un bien común, compartido por todos, resumido en la palabra España. Y dada la naturaleza de la Corona, que no es el resultado de una elección, también indica que esa realidad no nos pertenece del todo. La Corona es un rastro, tal vez el único que queda ya, de la naturaleza sagrada del vínculo social: sagrada no porque sea intocable, sino porque nos pone en contacto con algo que nos trasciende y nos es ajeno.

Una noción muy diferente a la del republicanismo, que aspira a recrear una autonomía total del ser humano y de la sociedad (aunque algunas repúblicas tengan mucho de monárquicas, e incluso de imperiales, como Francia o Estados Unidos). Hablar de una Monarquía republicana o de un rey republicano, como se hizo tantas veces con Don Juan Carlos después de la Transición, demuestra que no se ha entendido la naturaleza de la Monarquía. No es sólo que la Corona resulte ajena al juego partidista: es que señala un límite infranqueable en la autonomía de los miembros de una sociedad. Un límite mínimo, porque afecta a muy pocas personas, pero fundador, al señalar ese elemento del que todo depende y que al mismo tiempo es ajeno a nuestro voluntad.

Se explica así la capacidad de estabilidad y seguridad que proporciona la Corona, bien visible en cómo los países europeos que supieron resguardar sus Monarquías se libraron de los horrores totalitarios de la primera mitad del siglo XX. La Monarquía repele cualquier intento de concebir las instituciones políticas de una sociedad como instrumentos para un cambio radical. Obliga a entenderse a los interlocutores y a las fuerzas sociales, porque las hace conscientes de que fuera de ese terreno no hay nada. No se pone fin a la historia, claro está, pero queda frenado cualquier intento de imponer el propio proyecto a los demás. La Corona es incompatible con la utopía política

Lo es también porque la Monarquía parte de la continuidad en el tiempo de aquello que representa. Por supuesto que el Rey, o la Reina, son relevantes como individuos y cada reinado suele señalar una unidad histórica, bien distinta de la anterior y de la que le sigue. Aun así, cada monarca es también la encarnación concreta de la continuidad dinástica y la de la comunidad política que esta representa. De ahí los privilegios que rodean la figura del monarca y de los que antes se llamaban las Personas Reales, privilegios destinados a subrayar su muy especial estatus. Claro que de ahí derivan también los deberes que el monarca ha de cumplir y que lo alejan -a diferencia de cualquier otro español- de sus propios gustos, sus preferencias y sus inclinaciones.

Esta renuncia primera, básica, nos permite comprender por qué la Monarquía se adapta tan bien a sociedades pluralistas o, mejor dicho, representa mejor que cualquier otro régimen el pluralismo de una sociedad. El monarca, en realidad, sale garante del pluralismo y de la igualdad, y resulta ajeno a cualquier proyecto de introducir en la sociedad elementos de discriminación por cualquier razón que sea. Cuando se ataca la Monarquía, muchas veces a lo que se está atacando es a ese pluralismo: salvado el respeto que pide para lo que representa, la Corona es reacia a la unanimidad. Ampara y celebra la diversidad: de lenguas, de costumbres, de formas de vida o de ideas. En poco sitios como en España se comprueba mejor este hecho, aquí donde el republicanismo se empeña en imponer obsesivamente una lengua, una idea, una manera única de concebir el propio país.

Y como es natural, la Corona, en particular la Corona española, ha sido desde hace ya casi dos siglos la aliada del liberalismo, es decir de la defensa de los derechos humanos. La sanción es el poder que la Corona ha acabado por asumir. No es meramente simbólico, y además va acompañado, en una tradición propia fruto de la vitalidad de la idea monárquica y de algunas tendencias del liberalismo del siglo XIX, de un margen de maniobra nada desdeñable. El monarca español no es una mera estampilla, un funcionario encargado de dar el visto bueno a las decisiones del Gobierno. De hecho, el monarca que concibiera así su función en nuestro país estaría alejándose de la esencia de su función y del poder moderador que le corresponde. Aquí está el punto más delicado de todos, aquel en el que la exigencia política le puede colocar en compromisos ineludibles y en solitario, como ocurrió el 3 de octubre de 2017. Es difícil ser Rey… pero no está solo.

✕

Accede a tu cuenta para comentar